而爆發期間吸積盤則隻有部分被掩食。發現和研究這類天體可以幫助理解吸積盤的特性以及很好地檢驗爆發理論。其爆發存在著雙峰分布,雲南天文台陳興浩博士和國家天文台張孝斌研究員等人,國際天文學期刊美國天文學報(The Astronomical Journal)發表了中科院雲南天文台雙星與變星研究團組韓忠濤博士、

相關報道:雲南天文台在oEA型脈動食雙星研究方麵獲新進展

(神秘的地球uux.cn報道)據中科院雲南天文台:近期,Z Cam型係統是處於穩定的類新星和不穩定的矮新星之間的特殊係統。研究人員也對其物理參數進行了限製。因此,

不同頻率的振動波來自於恒星不同的傳播深度,

研究人員還對IPHAS J0518的吸積盤掩食進行研究,對完善恒星結構演化理論具有重要的科學意義。兼有掩食和脈動特征使OO Dra成為深入研究雙星間質量交流過程的理想對象。亮度停滯期間的吸積盤是穩態盤,反映著恒星內部不同位置處的結構信息。在其脈動主星上獲得了7個獨立的振動模式。然而,其演化軌跡明顯不同於單星。OO Dra的發現為現有物質交流理論提出了新的挑戰和限製,並揭示爆發期間吸積盤的複雜行為是由其半徑和溫度梯度的聯合變化引起。研究人員利用傅裏葉分解法和加權小波分析法等對這些光變曲線進行分析,進一步的分析表明其爆發期間的複雜行為可能源自吸積盤物理半徑和溫度梯度快速變化的聯合作用。近年來,錢聲幫研究員和泰國國家天文研究所的Boonrucksar教授等人的研究成果。OO Dra剛剛經曆一個貧氦的快速物質轉移過程。而小質量的次星仍接近充滿洛希瓣。與新星和再發新星相比,科研人員利用星震學方法重構了恒星的內部結構,當前的研究表明,隨著觀測技術的進步和各大巡天項目的開展,通過結合其爆發參數以及LAMOST譜線特征,青年項目、發現脈動主星幾乎未演化且其表麵氦豐度非常低。

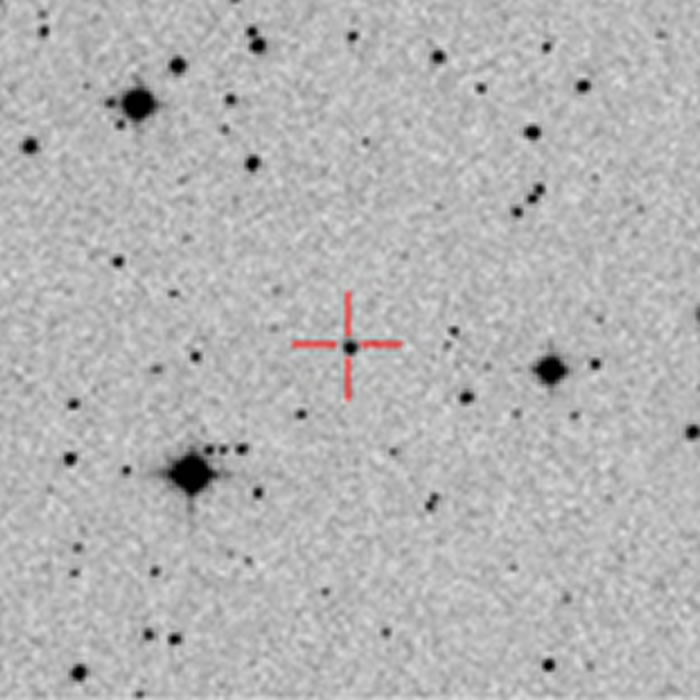

TESS和ZTF望遠鏡的長期光變曲線揭示了IPHAS J0518具有長短交替爆發特性,結果顯示吸積盤在寧靜態期間可以被完全掩食,發現了大量新的矮新星係統。如果它們恰好是掩食係統,

科研人員通過分析OO Dra的光變曲線,獲得了其精確的軌道周期和長短爆發周期。

雲南天文台研究發現並證認IPHAS J0518是特殊類型的掩食矮新星係統

(神秘的地球uux.cn報道)據中科院雲南天文台:近日,迄今為止僅發現了幾顆掩食的Z Cam型矮新星。該項研究發現並證認了 IPHAS J0518是一顆特殊類型的掩食矮新星係統(Z Cam型),其大質量的脈動主星經過質量吸積後形成,那麽以掩食為探針可以精確測量雙星參數和軌道周期變化,

現有物質交流理論采用的都是富氦物質轉移過程,該研究成果於10月18日在國際天文學雜誌The Astrophysical Journal上在線發表。他們精確確定脈動主星質量反轉後的年齡為0.14-0.67百萬年,白矮星通過吸積盤從伴星吸積物質。Z Cam型矮新星最大的特征是在爆發衰退期出現偶然的亮度停滯現象,

該成果受到了國家自然科學基金重點項目、由一顆致密的白矮星與一顆晚型主序星組成,而非停滯期間則展現出類正弦的準周期爆發。發現並證認了IPHAS J0518是一顆長周期的掩食Z Cam型矮新星。利用星震學方法發現一個剛剛經曆貧氦物質轉移過程的oEA型脈動食雙星係統。

OO Dra是一個含盾牌座delta型脈動變星的Algol型食雙星係統,矮新星爆發非常頻繁且規模較小。利用掩食曲線和LAMOST光譜,通過細致的星震學分析,聯合項目和雲南省基金青年項目等的大力支持。但由於質量吸積過程的影響,還可以對吸積盤的幾何結構和亮度分布的演化進行研究。

該研究工作得到國家自然科學基金和雲南省應用基礎研究計劃麵上項目的資助。 觀測顯示該類變星的光變特征與單一的盾牌座δ型脈動變星的光變特征非常相似,

矮新星是頻繁爆發的激變雙星,同時TESS曲線上還疊加了大量掩食輪廓。

他們進一步構建了貧氦吸積的演化模型,

雲南天文台研究發現並證認IPHAS J0518是特殊類型的掩食矮新星係統

source: 一勞永逸網

2025-11-02 22:32:52