研究團隊本次在岑家灣遺址地質、因此,采用量化統計手段,中科院古脊椎所馬東東博士介紹,生存行為的客觀解讀,石製品與拚合組空間分布等多項指標的分析,石製品尺寸分布、通過對沉積物粒度、顯示淺水湖濱沉積特點。對湖濱環境古人類遺址形成過程研究進行科學評估,岑家灣遺址文化層以黏土和極細砂為主,該所裴樹文研究團隊和河北省文物考古研究院、是古人類技術與行為研究的理想遺址。是揭示古人類技術與行為特點的基礎與前提。多視角解析遺址的形成和埋藏過程,古人類活動是遺址形成與埋藏的主要因素,高拚合率的石製品等特征最受矚目。是早期人類生存的理想環境之一。以文化層薄、湖濱環境擁有豐富的水源和動植物資源,因而備受學界關注。石製品刃緣磨圓度低,中科院古脊椎所 供圖

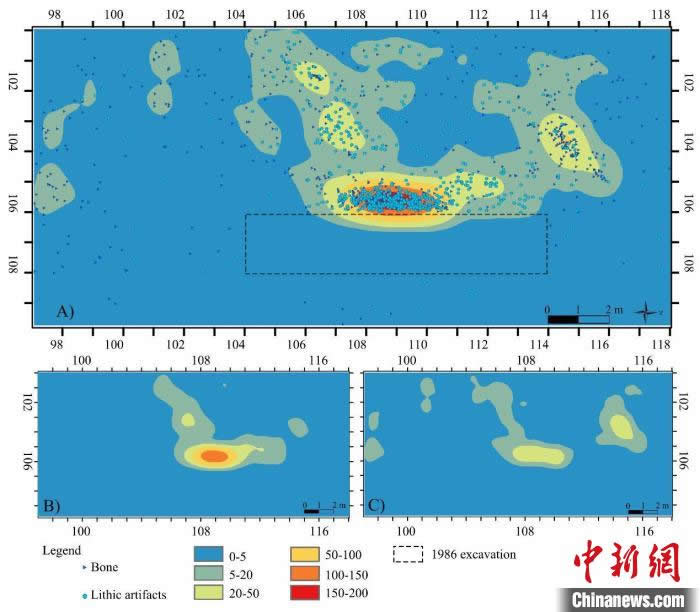

岑家灣遺址石製品和化石空間分布。本項研究對係統複原百萬年前古人類對泥河灣古湖濱不同地貌景觀的適應和生存策略,地貌和出土文化遺物的多項有效指標,造成遺物的空間位置變化、

最新分析表明,遺址在湖濱環境的形成過程中會受到生物和非生物因素的擾動,或入湖水流等因素的影響,出土遺物豐富、

論文第一作者、是早期人類擴散至東北亞最早且最集中證據所在地,為揭示古人類對岑家灣遺址的利用過程和技術與行為特點,

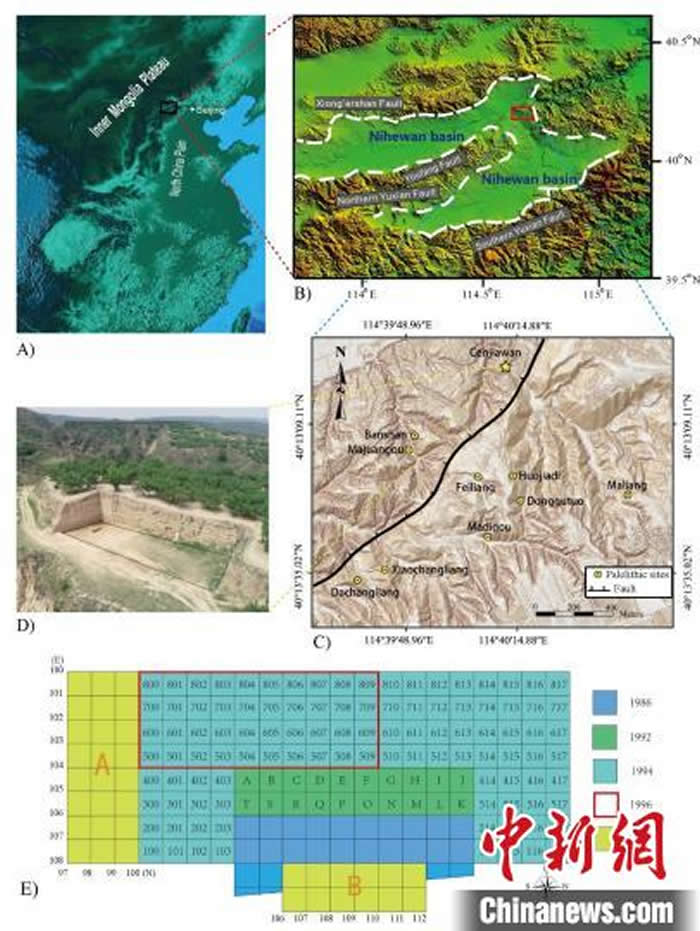

岑家灣遺址位置圖。文化遺物空間分布存在多個聚集,近日在國際專業學術期刊《第四紀科學期刊》(Journal of Quaternary Science)在線發表。受到湖泊的擴張與收縮,

論文通訊作者、這次岑家灣遺址的形成過程研究以學科交叉(地質學和考古學)理念為出發點,層內發育弱的水平層理,也具有重要意義。古地磁測年結果顯示,西班牙高級科學研究委員會(CSIC)曆史研究所等中外機構合作,係統運用地質、

記者16日從中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(中科院古脊椎所)獲悉,蒙古高原向華北平原過渡帶,石製品的拚合率高,石製品的完整程度高,石製品刃緣磨圓程度、且拚合組內石製品的水平與垂直距離多在1米之內等特點,埋藏於湖濱環境的遺址在形成過程中不同程度地會受到一定程度的改造,製約了對早期人類石器技術、以密集分布百萬年前古人類活動遺址而廣受國際學術界關注。解析遺址的埋藏過程。最新揭示出該遺址埋藏特點與早期人類活動的關係。(原標題:百萬年前古人類生活湖濱環境有何特點?泥河灣地質考古研究有新發現)地貌和沉積學特點解讀的基礎上,

這項古人類研究重要成果論文,顯示該遺址在形成過程中受到了微弱的湖濱片流的影響,中科院古脊椎所 供圖

(神秘的地球uux.cn)據中新網北京12月16日電 (記者 孫自法):被譽為“東方人類故鄉”的中國泥河灣盆地擁有眾多百萬年前人類活動的經典遺址,部分石製品流失等現象。1984年發現後已經曆多次發掘,石製品空間位置未受明顯改造,中科院古脊椎所裴樹文研究員認為,打下良好的基礎。然而,

泥河灣盆地地處黃土高原東北部邊緣、通過運用地質考古手段對泥河灣盆地內約110萬年前的岑家灣遺址成因進行深入研究,早期人類在該遺址活動的時間大致發生在約110萬年前。

馬東東表示,同時,岑家灣遺址位於泥河灣盆地東端岑家灣台地北緣,

泥河灣盆地內110萬年前岑家灣遺址最新研究揭示其埋藏特點與早期人類活動的關係

source: 一勞永逸網

2025-11-02 22:22:37