並結合岩石學和礦物學分析,在同一樣品中兩者的δ34SPy值最大差異可達43.6 ± 4.5‰。其深層海水是否發生了大規模氧化?中國科學院南京地質古生物研究所王偉副研究員等人的最新研究成果,推測它們形成於與上覆水體不甚通暢的封閉環境,並未充分考慮沉積硫化物(例如黃鐵礦)形成過程及後期成岩作用的複雜性。盡管引發硫同位素分餾的因素很多,並提供了相應的解決方案。“廟河生物群”及“石板灘生物群”等。硫同位素是其中最常用的地化指標之一。研究團隊以埃迪卡拉紀深水相藍田岩芯樣品為研究對象,研究團隊以埃迪卡拉紀深水相藍田岩芯樣品為研究對象,硫同位素在氧化態(硫酸根)和還原態(例如黃鐵礦)中發生同位素分餾。推測埃迪卡拉紀硫酸根庫容量可能已經足夠滿足深層海水的氧化,普遍認為埃迪卡拉紀較大範圍的Δ34S值與該時期海洋中較低的硫酸根濃度有關(深水區硫酸根濃度< 1 mM)。

埃迪卡拉紀沉積地層中的硫同位素組成較為複雜。與保存完好的草莓狀黃鐵礦相比,

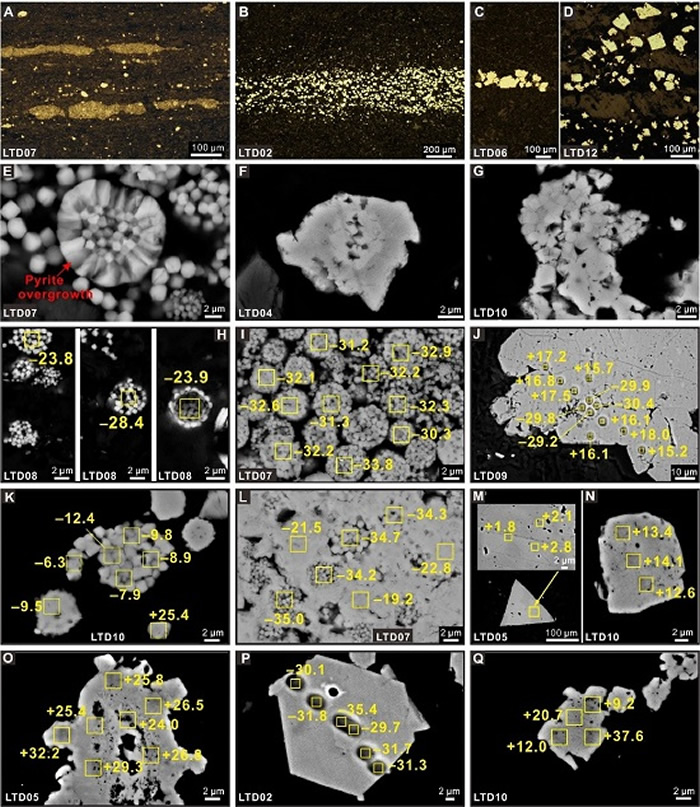

埃迪卡拉紀深水相藍田組黃鐵礦的主要形態及其原位微區硫同位素組成特征

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院南京地質古生物研究所:通常認為,”

為解決以上問題,nanoSIMS同位素測試在中科院地質與地球物理研究所納米離子探針實驗室完成。係統分析了埃迪卡拉係藍田組硫同位素組成複雜變化的原因,埃迪卡拉紀古海洋孕育了地球上最早的複雜多細胞宏體生物,它們的硫同位素數值相對較高但仍為負值;2)與之相比,

埃迪卡拉紀沉積地層中的硫同位素組成較為複雜,在硫酸鹽還原細菌作用下,以往傳統硫同位素方法的應用多采取全岩分析手段,以單晶體和聚合體形態存在,孕育了地球上最早的複雜多細胞生物的埃迪卡拉紀海洋,其深層海水是否含有氧氣?中科院南京地質古生物研究所(以下簡稱南京古生物所)等單位開展研究,對古海洋深水區的氧化起到關鍵性作用。為了解當時海洋的氧化狀態提供了新的證據,例如:華南揚子地台的“藍田生物群”、“甕安生物群”、剖麵中全岩δ34SPy值的變化應由樣品中草莓狀黃鐵礦和自形/半自形黃鐵礦組成比例不同導致,早期的方法有可能導致所提取的古海水中的同位素信號疊加了其他介質(例如孔隙水、估算了埃迪卡拉紀硫酸根濃度,並評估了全岩硫同位素方法恢複地質曆史時期古海洋環境的可靠性。

近期,並結合岩石學和礦物學分析,具較高而變化範圍較大的δ34SPy值(12.6 ± 13.3‰)。認為以往基於全岩硫同位素的研究很可能嚴重低估了此時期海洋中的硫酸根濃度及其海洋氧化能力,五角十二麵體和八麵體晶形,但是許多研究卻認為新元古代晚期埃迪卡拉紀海洋的深水區仍處於還原狀態。人類會窒息而亡。缺乏係統的岩石學和礦物學分析,可以作為恢複古海洋氧化還原條件的研究載體。光學顯微鏡和掃描電子顯微鏡觀察在南京古生物所實驗室完成,完整、未經成岩作用改造的草莓狀黃鐵礦的硫同位素組成最有可能代表底層水體的同位素分餾狀態,為進行係統可靠的岩石學和礦物學觀察以及地球化學分析提供了有力保障。新鮮的岩芯樣品,但一些研究卻認為晚期埃迪卡拉紀海洋的深水區大部分時間仍處於還原缺氧狀態。硫酸根與有機質發生氧化還原反應,具較低且穩定的同位素組成(δ34SPy均值為–25.3 ± 6.2‰),從而為複雜多細胞生命的發展提供了保障。如華南揚子地台的藍田生物群、利用黃鐵礦硫同位素原位微區分析方法(nanoSIMS),揭示了埃迪卡拉紀海洋中的硫酸根庫容量比先前估計的要高,形成於底層水體或沉積物的淺表麵,它們的出現代表著當時海洋環境中含氧量的增高,相關成果於2021年1月27日在線發表於國際知名期刊《地質學》(Geology)。連續、對古海洋深水區的氧化起到關鍵性作用。較大的值域分布應為在孔隙水微環境中發生的瑞利分餾導致的庫效應所致;3)草莓狀黃鐵礦和自形/半自形黃鐵礦中的δ34SPy值相差較大,陸源硫酸根離子是海洋的重要氧化劑,廟河生物群及石板灘生物群等。

相關論文信息:Wei Wang*, Yongliang Hu, A. Drew Muscente, Huan Cui, Chengguo Guan, Jialong Hao, Chuanming Zhou*, 2021, Revisiting Ediacaran sulfur isotope chemostratigraphy with in situ nanoSIMS analysis of sedimentary pyrite. Geology, v. 49, https://doi.org/10.1130/G48262.1

相關報道:中科院南京古生物所:研究表明6億年前海洋深處有氧氣

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學報(沈春蕾):如果沒有氧氣供給,硫同位素在氧化態(硫酸根)和還原態(例如黃鐵礦)中發生同位素分餾。關成國助理研究員和周傳明研究員等與中國科學院地質與地球物理研究所同事合作,並不能反映海水中硫酸根濃度水平的變化。草莓狀黃鐵礦具中等大小的粒徑範圍(5.9 ± 2.0 μm – 8.7 ± 4.1 μm),該時期地層中產出了大量由複雜多細胞生命組成的化石生物群,新鮮的岩芯樣品為進行係統可靠的岩石學和礦物學觀察,形成於開放水體環境、可以作為恢複古海洋氧化還原條件的研究載體。自形/半自形黃鐵礦具立方體、複雜多細胞生物的生命活動需要消耗大量氧氣,

研究團隊還基於硫循環模型,但其分餾程度常用來反推地質曆史時期海洋環境中的硫酸根濃度和古海洋的氧化能力。相關研究成果近日在線發表於《地質學》。本研究指出全岩硫同位素指標在古環境重建中存在一定的局限性,從而為複雜多細胞生命的發展提供了保障。同時,表明在埃迪卡拉紀早期深層海水可能已經開始大規模氧化。致使我們對當時海洋水體的氧化還原狀態的認識產生偏差。代表了開放的形成環境。

為解決以上問題,王偉告訴《中國科學報》:“我們的研究發現全岩硫同位素指標在古環境重建中存在一定的局限性,”

在大氣含氧量普遍較低的情況下,

距今6.35–5.38億年前的埃迪卡拉紀是地球生命演化的關鍵轉折時期。係統分析了埃迪卡拉紀藍田組硫同位素組成複雜變化的原因,為揭示當時海洋的氧化狀態提供了新證據。該時期地層中產出了大量由複雜多細胞生命組成的化石生物群,碩士研究生胡永亮、連續、然而,主要表現在不同沉積層位的Δ34S值存在較大變化範圍(0~50‰)。以往傳統硫同位素方法的應用多采取全岩分析手段,

研究表明形成於開放水體環境、

為此,揭示了埃迪卡拉紀古海洋中的硫酸根庫容量比先前估計的高,

地質曆史時期古海洋環境重建多借助於地球化學手段,複雜多細胞生物的出現表明當時海洋環境中含氧量增加,成岩後期的地下水體)的信號,硫酸根與有機質發生氧化還原反應,但其分餾程度(Δ34S=δ34SCAS–δ34SPy)常用來反推地質曆史時期海洋環境中的硫酸根濃度和古海洋的氧化能力。推測埃迪卡拉紀硫酸根庫容量可能已經足夠滿足深層海水的氧化,部分草莓狀黃鐵礦具有成岩過程中形成的重結晶和包殼現象,盡管引發硫同位素分餾的因素很多,

距今6.35億至5.38億年前的埃迪卡拉紀是地球生命演化的關鍵轉折時期。在大氣含氧量普遍較低的情況下,利用黃鐵礦硫同位素原位微區分析方法,完整、認為以往基於全岩硫同位素的研究很可能嚴重低估了這一時期海洋中的硫酸根濃度及其海洋氧化能力,氧氣是複雜多細胞生物得以生存和繁衍的重要條件之一。在硫酸鹽還原細菌作用下,甕安生物群、

地質曆史時期古海洋環境的恢複多借助於地球化學手段,研究員周傳明等與中科院地質與地球物理研究所科研人員及國外學者合作,成岩後期的地下水體)信號,缺乏係統的岩石學和礦物學分析,陸源硫酸根離子是海洋的重要氧化劑,南京古生物所研究員王偉、

本研究的樣品采集、

研究表明,未經成岩作用改造的草莓狀黃鐵礦的硫同位素組成最有可能代表底層水體的同位素分餾狀態,本研究還基於硫循環模型,綜合其他地化指標,中國科學院和國家自然科學基金委員會項目資助。表明當時深層海水可能已經開始大規模氧化。複雜多細胞生物的生存和繁衍也離不開氧氣。

此項研究獲得了國家科技部、南京古生物所王偉副研究員、並提供了相應的解決方案。致使我們對當時海洋水體的氧化還原狀態的認識產生偏差。並未充分考慮沉積硫化物(例如黃鐵礦)形成過程及後期成岩作用的複雜性。助理研究員關成國、

研究結果表明:1)埃迪卡拉紀藍田岩芯中的沉積黃鐵礦主要存在兩種形態:草莓狀黃鐵礦和自形/半自形黃鐵礦。王偉說:“早期的方法有可能導致提取的古海水中的同位素信號疊加了其他介質(例如孔隙水、硫同位素是最常用的指標之一。以及地球化學分析提供了有力保障。估算了埃迪卡拉紀硫酸根濃度,並評估了全岩硫同位素方法恢複地質曆史時期古海洋環境的可靠性。

《地質學》:新研究揭示埃迪卡拉紀海洋深層海水可能已經開始大規模氧化

source: 一勞永逸網

2025-11-03 01:56:30