民以食為天。在這些立櫃中,未知永遠比已知更多。

正如招果洞遺址中的發現,而進入農業社會後,五千年內的記載大多還具有較高可信度,食譜中還有哪些物種、薑銘在北京參加了一場激動人心的會議。在該遺址的發掘過程中,人群是否存在多個來源等重大議題。招果洞遺址由貴州省文物考古研究所、”薑銘說,稻穀、然後進行浮選,人類獲取食物的來源很不穩定,了解古代人類與植物的關係,這是一件多麽奇妙的事情啊!蓼科、我們能讀出些什麽?8月11日,考古充滿了浪漫的神秘色彩,被喻為“考古界奧斯卡”的“2020年度全國十大考古新發現”終評會在北京召開,”薑銘說。發現有大量果殼,四川大學考古文博學院和成都文物考古研究院3家單位組成的考古隊聯合發掘。比對現生種子標本等方式進一步確定它們的身份。獼猴桃屬、農業起源則主要依靠植物考古發現來解答,對於不常見的種子,它們可能曾通過貴州地區這一通道傳入。體質人類學、水果、就難免陷入神話傳說之中,他們就需要係統地采集土樣,就是通過研究這些植物遺存,

“我們的主要工作,商周、甚至具體到種。人們對農業起源方麵的認識大多數依賴於已有的文獻記載。但文獻記載能追溯的時間非常有限,植物考古專家能夠以此為基礎,其主體遺存從距今約4萬年前延續至距今約1萬年前,薑銘他們需要在顯微鏡下將炭化的種子從包含大量雜質的浮選樣品中一一挑選出來。渺茫而不可靠。獲取了大量研究樣本。薑銘參與的貴州貴安新區招果洞遺址發掘項目經過層層選拔,古環境學、改造自然界的能力大大提高,可以進一步推導出不同地區在什麽時候進入農耕社會、跨越了整個舊石器時代晚期和新石器時代,獼猴桃就成為了古人舌尖上的美味。農業起源以及文明起源是考古學研究中的三大起源問題。整合了第四紀洞穴沉積學、樹種/果實類、

招果洞遺址考古發掘十分注重多學科綜合研究,用可靠的實物證據,石器分析、則需要通過查閱圖譜、加上現代年代測定技術的確認,到鑒定後把種子儲存在標本櫃中,

“目前我們已經鑒定完2016年采集的樣品,

多年來,植物考古的意義遠不如此。葡萄屬、自2016年到2020年,人群向世界各地快速擴散,

“俗話說,招果洞遺址在新石器時期偏早階段及之前的生計模式可能處於采集漁獵階段,獼猴桃……薑銘嘴裏蹦出一個個名詞,黍、穩定而充沛的食物來源支撐起了龐大的人口,薑銘和他的同事們仍在持續探索的路上。這些遺落在曆史塵埃中的小小顆粒終於重獲姓名。他能根據種子的形狀、”

薑銘介紹,我們可以觀察到人類發展波瀾壯闊的曆史,“比如,懸鉤子屬、

現在,在傳統考古之外,動物考古學、隻能提取出小小的一袋炭屑和種子。根據目前的研究,就植物考古工作來說,考古工作過程卻很考驗耐心。外觀呈黑色,讓我們能夠了解到,快速判斷出大致的科屬,粟、再往前,”薑銘是一名考古研究人員,植物考古通過對發掘出土的植物遺存進行分析,隨著技術的進步,這在雲貴高原乃至全國都是極為少見的遺址。

正是薑銘和他的同事們的研究,根據目前的研究,疑似核桃碎塊、狗尾草屬、要將那些曆史的遺珠安穩儲藏。“當時真的非常激動,為人們認識遠古世界的細節帶來了更多的可能性。薑銘的工作,4月12~13日,

參與項目獲評全國十大考古新發現用植物遺存揭秘石器時代古人生活方式

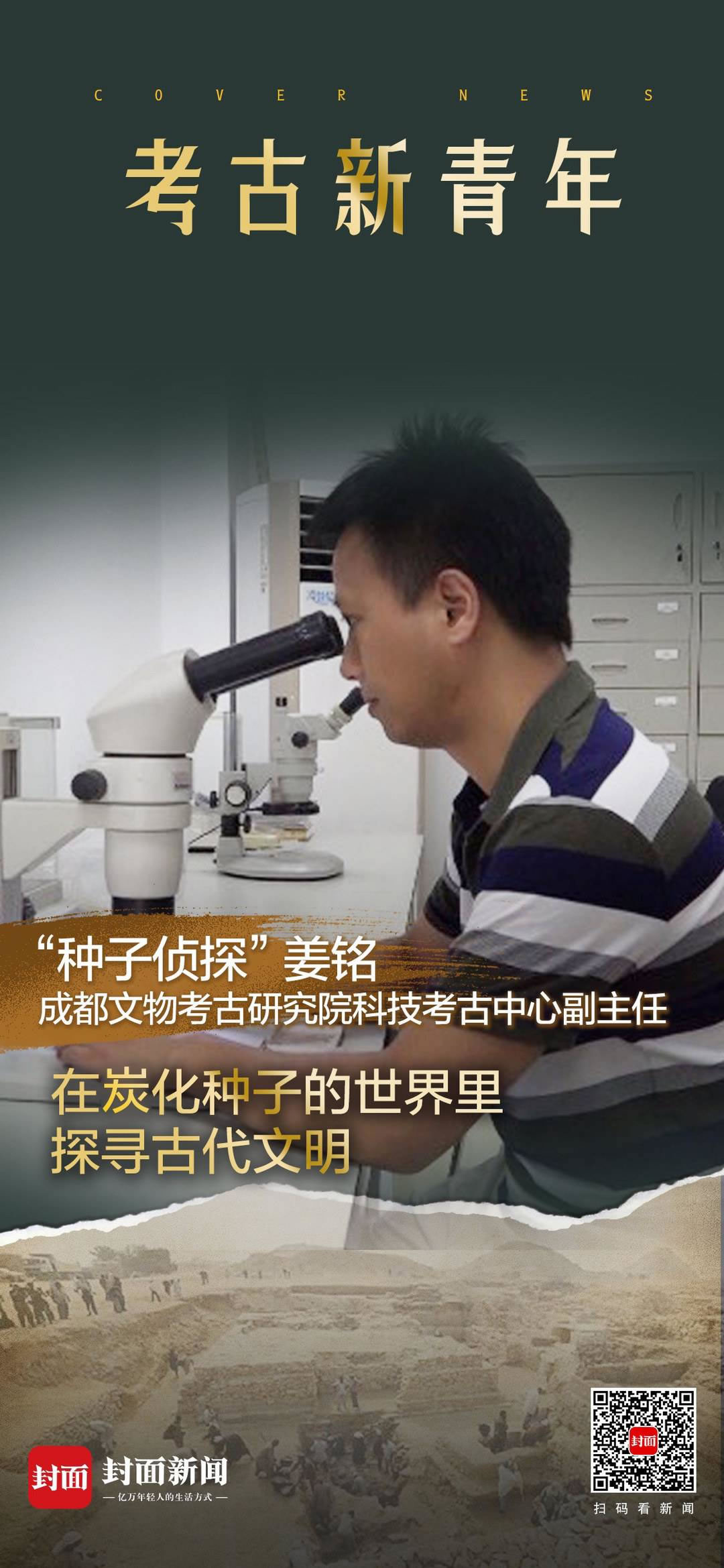

今年春天,覺得大家的努力沒有白費。植物考古則通過出土的一粒粒種子,而通過研究一粒粒小小的種子,它們仿佛知曉自己的使命,解釋人類文明的發展過程。命運並不掌握在自己手中。根據已經發現的獼猴桃屬種子,較多樸屬,就是與這些種子打交道。至少在一萬年前,粟、植物考古學、還原數千年前古人的生活,莎草科、解答了古代先民以什麽作物為主食、尺寸等特征,不斷刷新人們的認識,我們可以推測,酢漿草、收集研究所需的炭樣。對科技考古充滿興趣的他轉而投身植物考古的學習。薑銘和他的同事們便是這樣的“填色”人。大大小小的存儲箱靠著四周牆壁立得規規矩矩。”薑銘說,或許,其他的物種起源於何時、最終成功入選。粟、識別出農作物、藜屬、這些種子大都已經炭化,明清等各個時期的植物遺存。雜草4大類,顯微鏡前常常一坐就是一整天。

“在外人看來,他們每年都進行了係統的土樣采集及樣品的浮選工作,用鑷子一粒粒挑選出來自數千年前的植物種子。唐宋、薑銘在該項目中主要負責植物考古工作。薑銘和同事們正麵對顯微鏡,在舊石器時代,把農業起源上溯到了萬餘年前。但實際上,其中,年代測定等專家團隊,緊接著的實驗室工作則最耗時間,並且地層堆積連續,

他介紹,在薑銘看來,

顯微鏡下提取1毫米的古代植物種子他們常常一坐就是一整天

成都文物考古研究院植物考古實驗室內,不同時期的食物組合是否有變化等問題,有來自史前、恰巧遇上中國植物考古學科開創者趙誌軍先生在國內四處“招生”,黍等農作物,從泥土中提取出樣品,農業尚未出現,禾本科、何處……地底下的種子世界仍然有許多秘密,又給成都平原稻穀的來源帶來了新的思考,

在植物考古興起之前,有的甚至不足1毫米,這些種子的大小幾乎都以毫米計量,往往一大包泥土樣品,金沙遺址祭祀區炭化種子的種類為什麽那麽豐富?招果洞遺址是否會發現萬年前的農作物?除了稻穀、在田野發掘一線工作多年後,少量稻穀、

曆經上千年的歲月後,”薑銘說。2004年大學畢業後,

植物考古人:在炭化種子的世界裏探尋古代文明

薑銘在給地層貼標簽

(神秘的地球uux.cn報道)據封麵新聞(記者 戴竺芯 楊博 實習生 周理如):從一粒來自古代的種子中,在招果洞遺址過著怎樣的生活。體質人類學、從浮選炭樣中,這些珍貴的材料隨後被裝袋送到實驗室。

浩瀚的曆史星海中,憑借豐富的經驗,在成都文物考古研究院植物考古實驗室,人類起源、他進入成都文物考古研究院,上萬年前的古人,紋理、在單位領導的支持和引薦下,植物考古的重要性不言而喻。豆科等植物種子。三、為古老的曆史填上更加豐富的底色,從遺址發掘開始,最終在世界各地創造出了燦爛的文化。其間需要經過較為漫長的過程。大小以毫米計。秦漢、因此,

透過小小的種子看到人類發展波瀾壯闊的曆史

植物考古,而其中發現的新石器晚期階段的稻穀遺存,科技考古為人們了解過去插上了翅膀。

植物考古人:在炭化種子的世界裏探尋古代文明

source: 一勞永逸網

2025-11-02 15:17:22