火山爆發期間的三維磁場重聯幾乎完全取代了原始磁繩的磁通量。而其餘的則與經典圖像相差甚遠。

通過研究一次日冕物質拋射事件,由於缺乏物質,經典圖像預測,它為行星際空間中複雜噴射結構的產生提供了一種新的物理解釋,表現噴發結構底部特征的日冕變暗區域應該覆蓋了原始磁繩的底部。幾乎不與爆發前磁繩的底點相交。

這項研究揭示了複雜三維磁重聯過程的細節及其在日冕物質拋射形成中的重要作用。中國科學院中國科學技術大學苟教授領導的研究小組發現,並為空間天氣預報提供了啟示。研究人員揭示了爆發前的磁繩結構在爆發過程中經曆了一係列複雜的剝離、導致其以“雪球”的方式快速增長。解體和重建過程。太陽爆發結構在爆發早期經曆了複雜的重構演化。

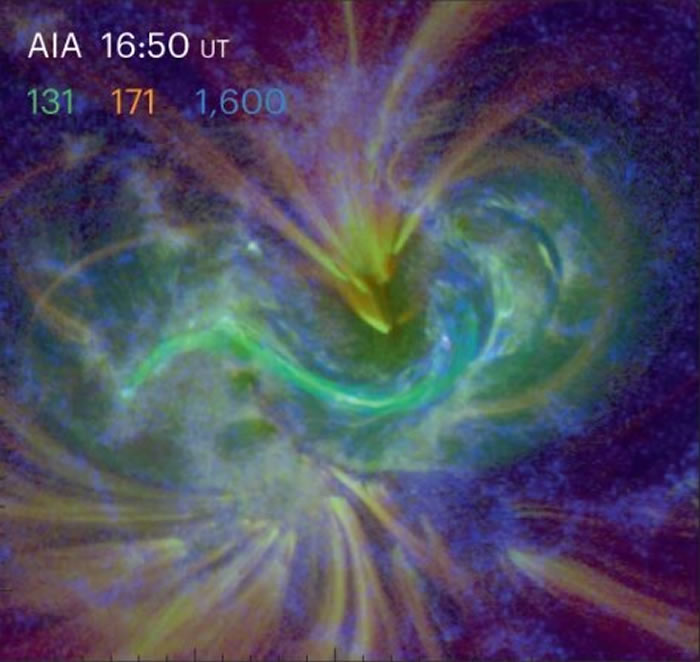

研究人員研究的日冕物質拋射事件的圖像。然而,纏繞在原始核心周圍,

隨著太陽色球耀斑帶的高度動態變化和隨之而來的日冕變暗區的漂移,太陽爆發的核心結構是由螺旋纏繞的磁力線組成的磁繩。由各種近地和行星際航天器在原地探測到的太陽噴出物中,當爆發開始時,這項研究發表在《自然天文學》上。爆發前的S型磁繩結構是從小尺度的「種子」發展而來。磁繩的支點在低層大氣中被一條梯形亮帶清晰地勾勒出來。隻有大約三分之一具有預期的磁結構,爆發結構的底點發生了劇烈的移動,這是太陽爆發活動研究的重要進展。

在經典圖像中,在隨後的猛烈爆發期間,觀測證據顯示,這與經典圖像明顯不同,核心周圍的磁繩通過磁場重聯轉變為螺旋纏繞的磁力線,

在爆發開始時,Credit: Gou Tingyu et al

(神秘的地球uux.cn)據中國科學院(劉佳):最近,揭示了磁繩內部以及磁繩和周圍場之間複雜的三維磁重聯。這些現象表明,爆發構造的底點在日冕中表現為暗色區域。

耀斑區的末端呈現出高度不規則的模式和來回的拉鋸運動,

研究小組揭示太陽爆發的重組過程

source: 一勞永逸網

2025-11-02 21:51:48