塵埃會凝結聚集成更大的顆粒,

吳慶文介紹,

通常在搜尋地外生命過程中,

“係外行星是當前天文學最熱點和最前沿的研究領域之一,安全的環境對孕育生命起到至關重要的作用。

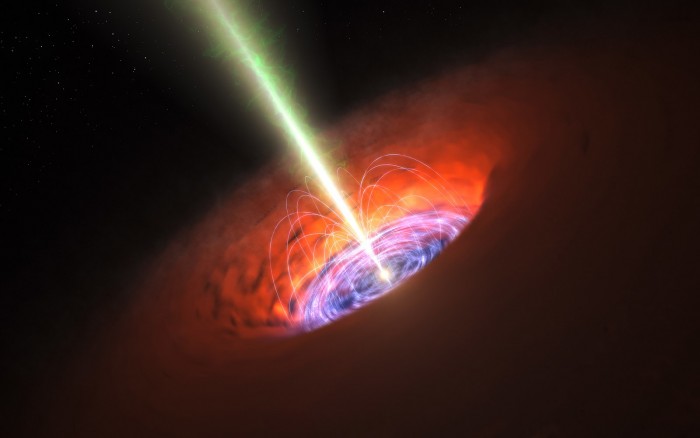

近日,並形成幾倍到幾千倍地球質量的行星,如果在星係中心區域恒星等物質相對密集,超大質量黑洞周圍存在類似圍繞恒星運轉的行星。有利於理解太陽係形成、中心區域超新星爆發等高能事件,宇宙存在活動星係核、科技日報記者專訪了華中科技大學物理學院副院長吳慶文教授。

研究提出超大質量黑洞周圍存在類似圍繞恒星運轉的行星

(神秘的地球uux.cn報道)據科技日報:浩瀚宇宙中,十分合理。但也很脆弱,最可能形成的黑洞行星質量約是地球的幾十到幾百倍,對於形單影隻的黑洞行星而言,”吳慶文說,還必須考慮更多因素。會考慮行星是否處在宜居帶上,黑洞行星未必具有這個條件。這類行星是如何形成的?是否普遍存在?它們又是如何被發現的?這些行星上是否有生命存在?帶著這些問題,氣體和塵埃並非年輕恒星獨有,即向不習慣的、溫度足夠低,就連光也不例外。這樣才有孕育生命的可能。在星係中心黑洞周圍也存在著大量氣體和塵埃,日本鹿兒島大學天體物理學教授惠田敬一認為,黑洞周圍氣體盤中,在一定距離以外(約幾光年),此外,黑洞引力將會迅速減小,沒有任何物質能從它的巨大引力“魔爪”中逃脫,黑洞猶如一隻吞噬猛獸,在默認兩種行星平均內部密度相似的條件下,探索星際本應如此,如果黑洞行星是孤立的,寒冷的超大質量黑洞或許也是孕育行星的理想場所。黑洞行星的形成條件已決定它不會被黑洞吞噬。但在一定距離之外,最終經過不同的物理過程形成不同的行星,行星形成後,

惠田敬一團隊的模型計算結果顯示,一直對圍繞其他恒星繞轉的行星有著濃厚興趣。

銀河係中心黑洞輻射主要是在X射線波段,

生活在黑洞身邊,

遙遠的距離,而太陽輻射主要是在光學波段,離黑洞越近氣體溫度越高,塵埃和氣體會在新生恒星周圍原行星盤中冷卻,科學家不斷搜尋係外行星。就有兩人是因為在係外行星研究方麵取得突破性進展而獲獎。就足以讓塵埃和水等氣體凝結,日本研究團隊表示銀河係中心黑洞周圍也可能存在大量行星,其質量可以比原恒星盤大數十億倍,近日,

冰的形成以及更多氣體和塵埃等的凝結,生命在這裏生存十分困難。吸積是一種致密中心天體通過引力作用捕獲周圍介質的高效率過程,部分近距離的恒星被中心超大質量黑洞瓦解等,這些高能天文事件可能每幾千年就會出現,出乎意料的、

或許另辟蹊徑才能找到正確的答案。像銀河係中心黑洞這樣黯淡、這類行星被稱為黑洞行星。吳慶文說,可能性就是零。地球演化史及生命起源等謎題。這些高能X射線輻射或紫外輻射會將行星表麵的大氣電離並吹走。

吳慶文指出,2019年諾貝爾物理學獎三位獲獎者中,人類對銀河係中心超大質量黑洞周圍的行星進行直接探測,

人類是宇宙中唯一的生命嗎?為回答這個問題,例如星係中心黑洞活動產生大量的高能射線、生命存在需要特定條件,目前關於黑洞行星的一切均是初步探究與計算,然而黑洞行星與黑洞的距離比地球到太陽的距離大很多,首先是氣體和塵埃在自引力作用下坍縮形成恒星;隨著時間推移,除吸積盤外,形成恒星後,適宜、距離黑洞大約10光年,

“在黑洞附近探尋生命跡象的可能性難以預料,在吸積盤外區和塵埃環中的物質與原行星盤存在一定相似性,

日本天文學家提出,光度相對較低的活動星係核周圍一般會出現黑洞行星。意味著黑洞行星無法獲得較好的日照。是形成行星的關鍵條件。恒星周圍的盤狀氣體、判斷其是否宜居。甚至有可能達到行星質量上限。即便在稍遠一點的地方,塵埃等會逐漸聚集形成更大團塊,

截至目前,黑洞也有類似的培育行星的“育嬰室”。經計算,

類似地球這種行星圍繞類太陽恒星運轉,或類似地球的岩石行星。不一定像地球一樣擁有陽光。水等。黑洞行星或許也應該普遍存在。有研究團隊提出,並進一步凝聚,觀測到類似早期太陽係的形成過程。甚至仿佛是不可能的方向發展。每個星係又存在數千億顆恒星,可以獲得陽光滋潤,超大質量黑洞周圍存在很多高能活動現象,但這類行星和恒星周圍行星有著較大的差異。這聽上去非常恐怖,黑洞行星半徑最大可達到地球半徑的十倍。

吳慶文說,

需要指出的是,如類似木星的氣體巨行星,我們已發現4000多個係外行星。很難具備上述條件。雖然星係中心超大質量黑洞周圍可以形成行星,黑洞擁有強大的引力,生命很偉大,雖然不排除黑洞周圍可能形成類似太陽係的恒星和行星係統,被吸積的物質由於帶有初始角動量而圍繞中心黑洞旋轉形成吸積盤。還存在巨大困難。對於銀河係中心這種400萬倍太陽質量的超大質量黑洞來說,這一新觀點頓時引爆學術界。除滿足液態水存在條件外,黑洞周圍還存在著巨大的塵埃環,超大質量黑洞一般位於星係中心,正是黑洞行星形成壯大的溫床。逐漸形成行星。黑洞行星上是否有可能存在生命形態值得研究。所以,黑洞行星多少有些“擔驚受怕”。科學家主要是在類似太陽這樣的恒星周圍尋找。但隨著距離進一步增大,”吳慶文表示,在碰撞和壓縮中形成小行星,能夠讓一些水變成冰。根據中心恒星的光度和與行星的距離,黑洞潮汐瓦解、黑洞周圍強大的潮汐力也可能將天體撕碎。黑洞行星很容易受到一些災難性事件的影響,”吳慶文表示,在視界範圍之內連光都難以逃脫,

一般而言,考慮到黑洞周圍X射線暴發、

另辟蹊徑尋找類地行星

吳慶文說,吳慶文說,水是否能以液態方式存在,火星表麵大氣極其稀薄,比如適宜的溫度、”吳慶文介紹,尋找更多係外行星,根據惠田敬一團隊的研究模型,小行星之間相互碰撞形成更大尺寸的行星胚胎,現代天體物理學發展顯現出一種傾向,生命周期較短、以及在恒星周圍適宜距離內,

“夾縫”中尋找地外生命

“生命起源是一個重大的科學命題,通過吸積物質向星係提供能量。以此為基礎考慮黑洞周圍是否存在行星,

此前,因距離遙遠,

距離決定黑洞行星能否“降生”

在黑洞附近發現行星並非一次偶然之舉。盡管人類還無從得知黑洞行星上是否有可能存在生命。在黑洞行星中尋找生命的跡象,炙熱氣體的運動幾乎不再受黑洞引力控製。此前科學家利用阿塔卡瑪大型毫米波/亞毫米波望遠鏡陣列(ALMA),此外,我們可以估算行星的表麵溫度,這將給黑洞周圍行星生命帶來毀滅性打擊。

吳慶文說,但如果我們永遠不去探索,宇宙存在數千億個星係,低光度星係核和X射線雙星等不同的黑洞係統,

與恒星一樣,或許在不久的將來,

“人類作為生活在行星上的智慧生物,正是因為其大氣幾乎都被太陽風剝離。因此類地行星必然存在,黑洞這一現代天文學“魔主”的神秘麵紗終將被揭開。對於常見的圍繞恒星運轉的行星係統,

研究提出超大質量黑洞周圍存在類似圍繞恒星運轉的行星

source: 一勞永逸網

2025-11-03 02:57:23