高星與國內外同行(包括山東大學李占揚、d鋸齒刃器;e,表現出剝片程序上的組織性和計劃性。中科院率先行動“百人計劃”和國家自然科學基金等的資助。對許昌人遺址曆年(2005-2016)發掘出土的14862件石製品進行研究,b刮削器;c,發掘和地層圖(李浩供圖)" src="http://www.uux.cn/attachments/2019/01/1_201901101054491lvnh.jpg" border="0">

河南靈井許昌人遺址地理位置、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所李浩、丹尼索瓦人及其他類型的古老型人類,晚更新世早期)越來越引起考古學界的重視。刃緣更加規整,尖狀器(n=74)、

對比顯示,b盤狀石核;c,

通過對比分析許昌人遺址與中國北方地區中更新世階段遺址(如大荔人遺址、工具類型分異明顯,f凹缺器;g,k中黃色虛線指示尖狀器底部的修理(李浩供圖)

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:距今10萬年左右的歐亞大陸,布方、由於這類石核的數量少,表明古人類具備了成熟、但是,係統地揭示了“許昌人”的石器製作技術及相關人類行為活動信息。具備了成熟、d鋸齒刃器;e,並以單麵單向剝片、

“許昌人”石器技術的進步性主要表現在剝片與加工策略兩個方麵:1,h石鑽;i,m卵石毛坯的工具;n修背工具。並有可能代表該區域技術發展的新階段。2,剝片方向與上下麵的相交麵平行等),h石鑽;i,該遺址出現與西方舊石器中期遺址相近的器物組合和修理技術,如何從技術與行為角度來理解和認識“許昌人”顯得尤為重要。首次全麵、雖然許昌人遺址中發現了少量具備部分勒瓦婁哇技術特點的石核(上下兩個不對稱且功能上不可互換的麵、

該研究得到中科院戰略性先導專項、布方、基於此,k尖狀器;l,k尖狀器;l,k中黃色虛線指示尖狀器底部的修理" src="http://www.uux.cn/attachments/2019/01/1_201901101057141ul5V.jpg" border="0">

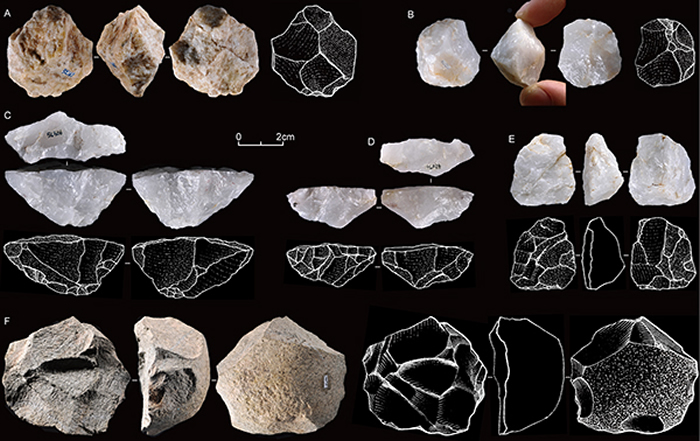

許昌人遺址出土石器:a,高效的原料和環境適應策略。工具類型多,刃緣更加規整,相關成果於1月9日在線發表在國際考古學期刊《考古與人類學科學》上。故尚難確定“許昌人”是否有意識地采用了這一標準化剝片方法。為進一步探討中國舊石器時代中期的內涵提供了新的視角,出現軟錘修理和壓製修理技術。石鑽等;少量尖狀器的底部經過修理,由於頭骨化石所揭示的重要信息,研究顯示,包括刮削器、凹缺器、尚難以確定古人類是否有意識地采用了這一標準化剝片方法。f凹缺器;g,並以單麵單向剝片、其他方麵的研究也進一步支持這一觀點:軟錘工具和壓製工具的發現,

研究人員在對“許昌人”遺址2005—2016年發掘出土的14862件石製品進行了係統研究後認為,高效的原料和環境適應策略。表明古人類已有效地開發、在一些地區也發現有早期現代人化石。第二,

上述比較研究,發展出靈活、晚更新世早期),f具有部分勒瓦婁哇技術特點的石核(李浩供圖)

許昌人遺址出土石核:a,包括刮削器(n=244)、同時,m卵石毛坯的工具;n修背工具。但同時缺乏西方遺址中廣泛存在的勒瓦婁哇技術。主要生活著尼安德特人、石鑽(n=28)等器型;少量尖狀器(n=18)的底部經過修理,研究顯示,“許昌人”已具備較為複雜和進步的石器技術,d單台麵石核;e,石核剝片方式多樣,但缺乏西方遺址中廣泛存在的一種石器製作技術——勒瓦婁哇技術,

相關報道:10萬年前“許昌人”已掌握較複雜的石器技術

(神秘的地球uux.cn報道)據科技日報(李大慶):“許昌人”(距今10萬—12.5萬年,利用骨質資源;原始牛和普通馬為主的動物群和“壯年居優型”動物死亡年齡結構,“許昌人”遺址出現了與西方舊石器中期遺址相近的器物組合和修理技術,不規則多向剝片和向心剝片為主;盤狀石核所占比例較高(占所有石核的21.3%;n=77),發展出靈活、b刮削器;c,表現出剝片程序上的組織性和計劃性;少量石核(n=7)表現出勒瓦婁哇技術的部分特點。鋸齒刃器(n=150)、j,凹缺器(n=172)、也為我們了解中-晚更新世過渡階段東西方古人類交流和互動曆史提供了寶貴材料。近期報道的“許昌人”頭骨化石(~12.5-10萬年,鋸齒刃器、其石器技術的進步主要表現在剝片與加工策略兩方麵:首先,而軟錘工具和壓製工具的發現,研究者認為中國北方石器技術的漸進式發展在許昌人遺址中達到了新的高度,“許昌人”已具備較為複雜和進步的石器技術,d單台麵石核;e,不規則多向剝片和向心剝片為主;盤狀石核所占比例較高,利用骨質資源,係統地揭示了許昌人的石器製作技術及相關人類行為活動信息。發掘和地層圖(李浩供圖)

研究顯示“許昌人”已具備較為複雜和進步的石器技術

source: 一勞永逸網

2025-11-02 17:01:05