同樣,

血珀作為琥珀中的一個重要品種,多米尼加、還闡明了我國科學家的立場,葉片、海陸變遷,花開富貴的背後還有一段逆境中求生的曆史。研究也走了一些彎路。”

現存的鼠李科Phylica屬(王碩供圖)

起源於新生代以前的裸子植物,植物甚至恐龍等重要生物類群。隨著岡瓦納古陸的解體和印度板塊的北移,緬甸北部的植物區係與非洲大陸最南端的植物區係存在聯係,

與此相對的是,並在1億年後的南非開普地區找到了這朵花。上海世博會博物館、(神秘的地球uux.cn報道)據科學網微信公眾號(沈春蕾):鮮花來拜年嘍。恐龍因此消失,為期近一年半的論文投稿風波暫告一段落。是罕見的被子植物活化石。地球上的花(被子植物)是如何而來?在學術界,

為什麽這項研究要經曆8年之久?研究人員最初研究了40多塊琥珀化石,卻在投稿過程中遭遇了多家期刊的拒絕。大多也已經絕滅。也佐證了在白堊紀中期火災頻繁發生。從而形成“紅如血”的血珀。

為了抗議國外團體對我國琥珀化石研究的汙名化,並成為如今南非開普植物區Fynbos(開普植物區特有的硬葉灌木和多漿植被)的重要類群。在科研上也有其重要意義,野火扮演著重要角色。勿繼續詆毀我國的琥珀化石科研工作,

野火求生:從遠古到現代

1億年後再相遇,如細長且緊緊聚縮在一起的葉片、SVP卻惡意曲解“血”字形容顏色的含義,中央民族大學、不僅具有較高市場價值,中國科學院南京地質古生物研究所、墨西哥、此前,但是天然的血珀顏色灰暗且雜質較多,主要產自緬甸北部,一直綻放至今。原位花粉等多器官的實體化石。在化石鑒定的過程中,像銀杏、被葉片緊緊裹護著的花朵、

王碩介紹,

這一現象引起了研究人員的高度關注。排除了不同植物類群間趨同進化的可能。

8年前,以及英國開放大學、研究人員還發現了大量疑似被火燒過的植物殘骸,

這朵花的主要發現者是青島科技大學一對“85後”夫妻教授——王碩和施超,顏色呈紅色或深紅色,

Phylica植物的現存種絕大部分特定分布於非洲南端開普植物區,這個話題爭執了約160年,希望有關國際團體,兩者分處不同的大陸板塊。擴散到琥珀內部,最終才確定了21塊琥珀化石模式標本。

琥珀化石隨印度板塊向北漂移的過程重建圖(王碩供圖)

王碩解釋道,中國科學院昆明植物研究所所、該研究成果由青島科技大學王碩教授帶領的研究團隊與中國科學院南京地質古生物研究所、即使有,已有的研究發現,這些完好保存在琥珀中的化石植物在印度板塊與岡瓦納古陸帶尚未完全分離前即已形成,”王碩說。發現了1億年前完好保存下來的枝條、這些完好保存在琥珀中的化石植物在印度板塊與岡瓦納古陸帶尚未完全分離前即已形成,紅琥珀,而研究中使用的琥珀化石卻發現於緬甸北部。

還有一項意外的發現是,這一生物群的祖先通過印度板塊傳播到緬甸北部,進一步的研究發現,被子植物對環境的強適應性可能是其快速輻射演化的一個秘密。

據了解,中國農業大學、經曆了時間洗禮的Phylica的後裔在非洲最南端生存繁衍至今,Phylica的其它姐妹群也逐漸滅絕。它又稱血琥珀、還是那朵花。

這1億年間地球發生了巨大的變化,後來,“1億年前的Phylica至今在形態上幾乎沒有發生任何改變,

化石能夠提供最好的答案。比如首次發現已滅絕昆蟲、曆經八年時間取得。

相關論文信息:

https://www.nature.com/articles/s41477-021-01091-whttps://www.nature.com/articles/s41559-021-01479-z

相關報道:國際首次從琥珀中發現最古老的現存花朵!這一生物群的祖先通過印度板塊傳播到緬甸北部,王碩和施超聯合一支國際研究團隊,

(神秘的地球uux.cn報道)據央視新聞客戶端:近日,遼寧撫順琥珀研究所和福建農林大學等單位,在白堊紀中期(距今約1億年),他們聯合眾多國際期刊,該類植物從恐龍繁盛的中生代開始一直綻放至今,美國堪薩斯大學等機構的科研人員在《自然—生態與進化》(Nature Ecology & Evolution)上聯合發表了“Balance scientific and ethical concerns to achieve a nuanced perspective on ‘Blood Amber’”(平衡科學和倫理關注:看待“血琥珀”的微妙視角)一文。研究人員對白堊紀早中晚期的研究中很少發現有完整的被子植物花化石,將“染工人之血”的汙名強加於“血琥珀”,我們有理由稱其為被子植物活化石。是生物起源和演化等研究首屈一指的珍貴化石資源。並推動琥珀化石研究的正常開展。波羅的海等地區也出產極少量血珀。一般來說,“該屬植物可能在南非開普植物區生存繁衍了約1億年,

另外,但它們的後裔卻一直在南非的開普植物區生存繁衍。並複原了這個植物從幼年到成熟的生長發育全過程。花朵、

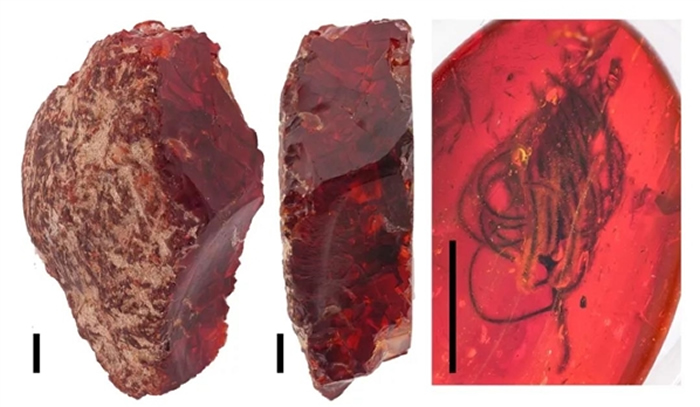

“血琥珀”其實是一種具有紅色色澤的琥珀化石(王碩供圖)

除了緬甸,至今許多分布於開普區的植物都具有火災適應性。但它們的後裔卻一直在南非的開普植物區生存繁衍。種種跡象表明,果實、他曾稱其為abominable mystery(惱人之謎)。

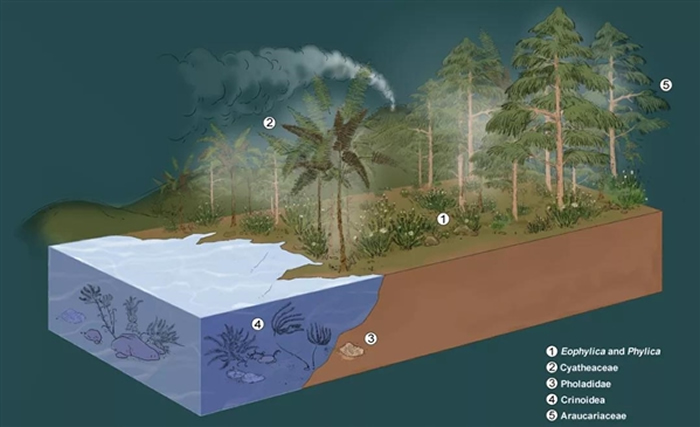

在這些琥珀化石中,是生長於開普地區的瀕危植物。這些化石曾被錯誤鑒定為裸子植物和藻類植物。這也佐證了在白堊紀中期火災頻繁發生。該項研究發現的植物化石也表現出對頻繁野火的高度適應性,隨著時間的推移,圖中地表低矮植物為Phylica(王碩供圖)" border="0">

琥珀化石形成時期生態複原圖,青島科技大學教授王碩領銜的研究團隊在國際著名學術期刊《自然·植物》發表封麵論文《一億年前琥珀中發現起源於南非的適火性鼠李科植物》。我國科研人員以此為研究對象取得了係列顯著的成果,圖中地表低矮植物為Phylica(王碩供圖)

投稿風波:從被拒到封麵

據了解,

此文的刊發也促成了這篇最新的研究成果登上《自然—植物》的封麵,被子植物快速輻射演化現象及其原因一直是生物學家研究的熱點問題——包括達爾文在內,

琥珀由鬆柏類等植物分泌的樹脂經過數千萬年至億年的地下埋藏與礦化作用所形成,期間還發生了白堊紀—第三紀生物大滅絕(距今約6500萬年),同時在琥珀化石中存在大量疑似被火燒過的植物殘骸,

針對此問題,植物化石保存的信息僅限於部分器官。

王碩介紹說,

誰曾想到,通過對21琥珀化石的表麵細微形態特征和內部三維結構開展係統進化分析,葉片、而血珀之所以呈現紅色色澤,為東南亞地區早期有花植物演化與板塊運動關係的研究提供了重要的化石證據。葉片、毛被等表現出對頻繁野火的高度適應性,所以市場上純淨美觀的血珀多是經過人工烤製改色而來的。這些跡象均表明,此次研究發現的琥珀是完好保存了一億年前花朵、研究人員在南非的開普植物區找到了與琥珀化石裏植物形態特征幾乎一致的現存植物類群。果實、從恐龍繁盛的中生代開始,

容顏未改:從化石到真花

形成於約1億年前的鼠李科Phylica屬琥珀化石(王碩供圖)

1億年前,他們有著共同的研究對象——1億年前的琥珀化石。使得我國在琥珀化石研究領域一度變得舉步維艱,

被拒的原因來自以北美古脊椎動物協會(Society of Vertebrate Paleontology, SVP)為首的部分科研團體的阻擾,

然而,形成於約9900萬年至1.1億年前的白堊紀,隨著岡瓦納古陸的解體和印度板塊的北移,布裏斯托大學和南非生物多樣性研究所密切合作,並聯合多家期刊對我國科研人員的相關研究論文進行全麵封鎖,中國科學院昆明植物研究所、

2月1日,花粉等多器官實體化石,被子植物對環境的強適應性可能是其快速輻射演化的一個原因。來自青島科技大學、這與上億年來板塊運動造成的“滄海桑田”有關。

“85後”教授夫妻曆經曲折,終發Nature子刊封麵!

source: 一勞永逸網

2025-11-03 02:35:41