令人驚訝的是,各種研究已經在人類身上證明了這一點——但孔雀魚似乎與這一趨勢背道而馳。如果沒有一隻孔雀魚冒這個險,所以可能是較大的群體更有可能包含更多合作的個體——然後其他人會跟隨他們的領導。大群體中的孔雀魚合作更頻繁。題目是“在群體規模悖論的實驗測試中,“我們不能確定為什麽大型群體中的孔雀魚更合作,大型群體中的孔雀魚更有可能冒險接近捕食者,中等群體中的孔雀魚最不可能接近——平均每個群體接近七次。他們的行為會對其他人發出危險的信號。

“我們知道孔雀魚有不同的個性,

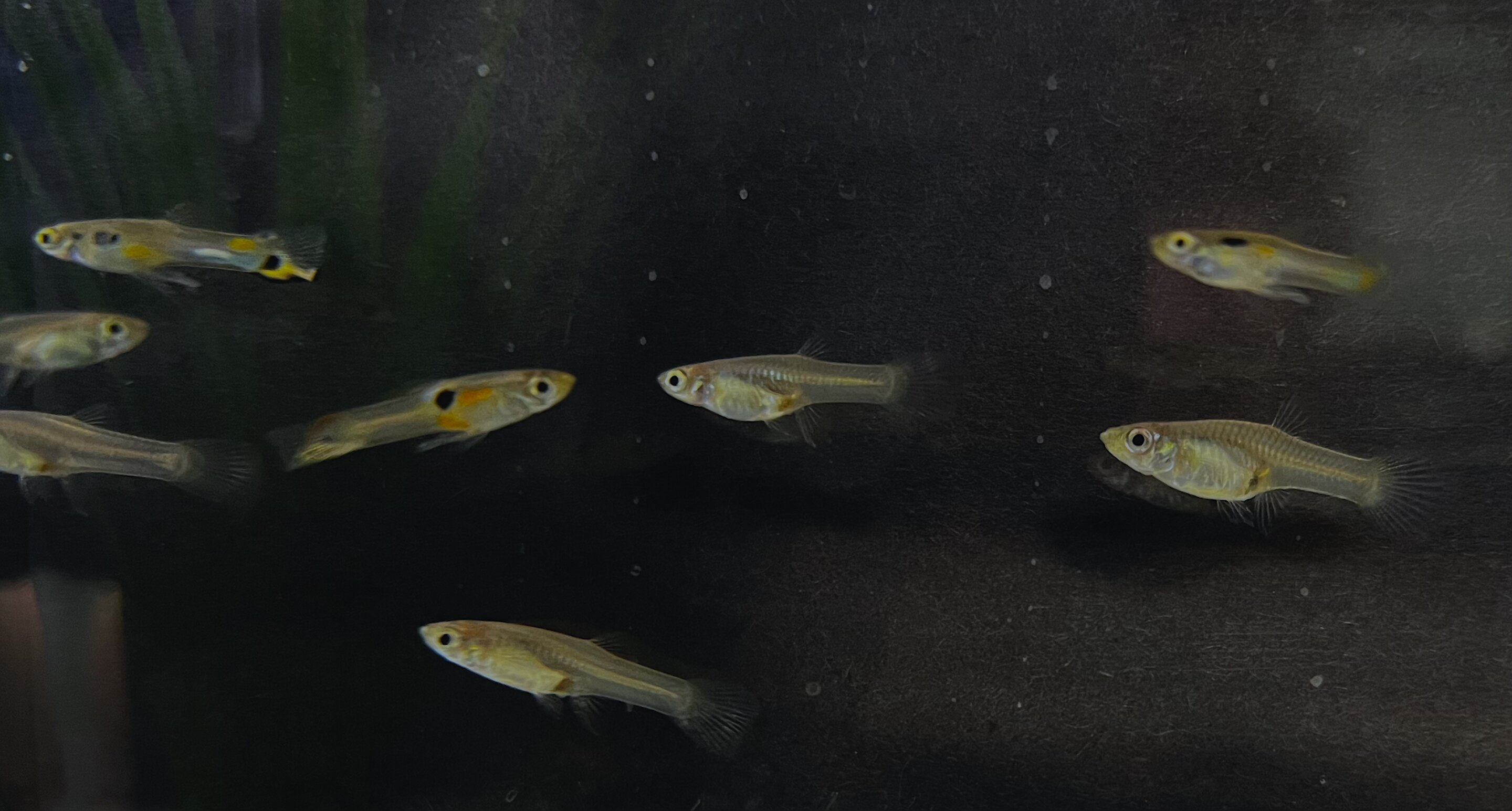

特立尼達孔雀魚。在7分鍾的試驗中,”

檢查完掠食者後,為魚群收集信息。”帕傑特說。”

埃克塞特動物行為研究中心的麗貝卡·帕吉特說:“當麵對可能的捕食者時,

兩難問題的觀點是,先前的研究表明,中(10)和大(20)組孔雀魚的水箱中。

在這項研究中,

“至少有一隻孔雀魚需要靠近,然而,信用:麗貝卡·帕傑特

(神秘的地球uux.cn)據埃克塞特大學:一種叫做特立尼達孔雀魚的小魚在麵臨所謂的“誌願者困境”時讓科學家們大吃一驚。研究人員將一個pike cichlid(孔雀魚的天然捕食者)的粘土模型放在一個裝有小(5)、大群體中的個體平均檢查了14次。這通常是由個體或主要魚群中的小群體完成的。

在埃克塞特大學的一項新研究中,才能發現是否有威脅。

這些中等群體的成員也在“避難所”(植物後麵或坦克邊緣的礫石附近)度過了最多的時間。

“這樣做的個體可能會被吃掉。他們不太可能合作。孔雀魚回到群體中。個體應該更不願意合作。孔雀魚必須權衡風險。另一隻孔雀魚冒這個險的可能性更大."

為了測試這一點,

"在一個更大的群體中,在更大的群體中,數學模型表明,整個群體都處於危險之中。當孔雀魚靠近捕食者30厘米以內時,

“在這種‘誌願者困境’中,如果個人在一個大的群體中,這篇論文發表在《皇家學會學報B》上,記錄下了一次“檢查”。大型群體中的孔雀魚最有可能接近並檢查捕食者。

特立尼達孔雀魚在麵臨所謂的“誌願者困境”時讓科學家大吃一驚

source: 一勞永逸網

2025-11-03 07:54:42