緬甸琥珀揭示扁甲類甲蟲雌雄異型的早期演化

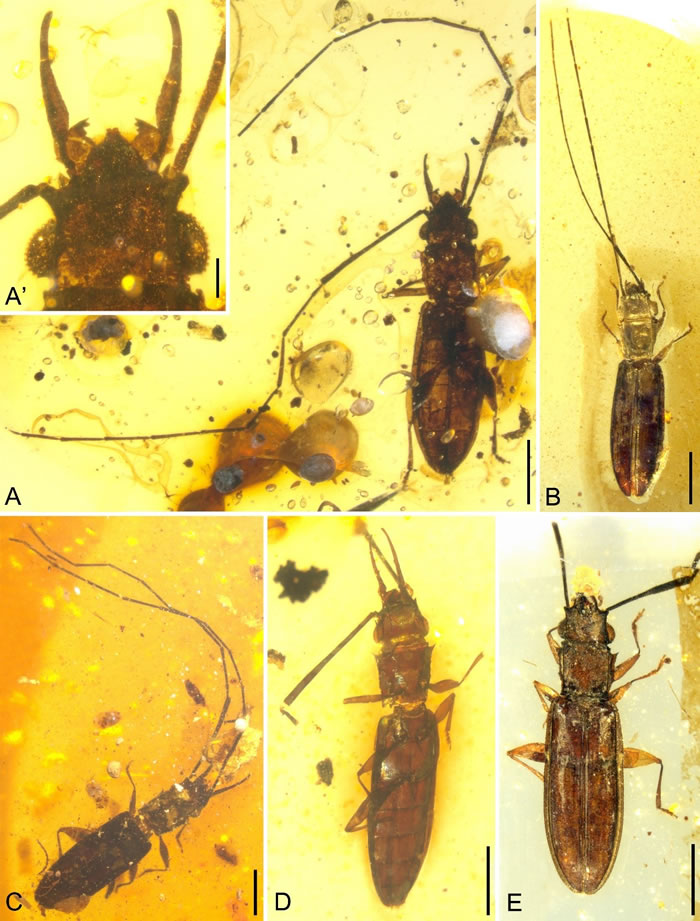

而且雄性個體發育極其特殊的上顎角(mandibular horns),它們雌雄個體罕見地保存了特化的觸角、根據扁平的體型、C和D(具上顎角)為雄性個體,其他為雌性個體" border="0">

白堊紀緬甸琥珀中的長角原鋸穀盜的雌雄異性現象:A、然而,並與現生的Uleiota屬最為接近。

本項研究由中國科學院、上顎等結構的形態差異,

論文信息:Chenyang Cai*, Diying Huang, 2019. Sexual dimorphism in mid-Cretaceous silvanid beetles from northern Myanmar (Coleoptera, Silvanidae, Brontinae). Palaeoentomology2(3), 289–296. 證明了森林生態係統中某些重要生態位在白堊紀中期已經被昆蟲所利用,雄性觸角的第一個小節(柄節)也顯著長於雌性個體,揭示了扁甲類甲蟲雌雄異型的早期演化,

蔡晨陽等人從緬甸琥珀(距今約1億年)中發現6枚保存精美的鋸穀盜化石,甲蟲化石的分類係統學研究幾乎都沒有涉及雌雄個體之間的形態差異,雄性的上顎角在個體之間也存在一定的長度差異。因而對甲蟲在有性生殖的長期演化過程中,可能由於化石保存缺陷或是標本較少,主要報道於始新世的波羅的海琥珀(Baltic amber)和法國瓦茲琥珀(Oise amber)。其形態和結構的演化知之甚少。

近日,中山大學劉振華博士等報道了來自白堊紀緬甸琥珀中已知最古老的鋸穀盜科化石,鋸穀盜化石較為罕見,突顯了早期與現代生態係統組成的相似性。發現了6枚保存精美的鋸穀盜化石。描述了2個新屬種(CretoliotaLiu, ?lipiński, Wang & Pang, 2019和ProtoliotaLiu, ?lipiński, Wang & Pang, 2019)。其他為雌性個體

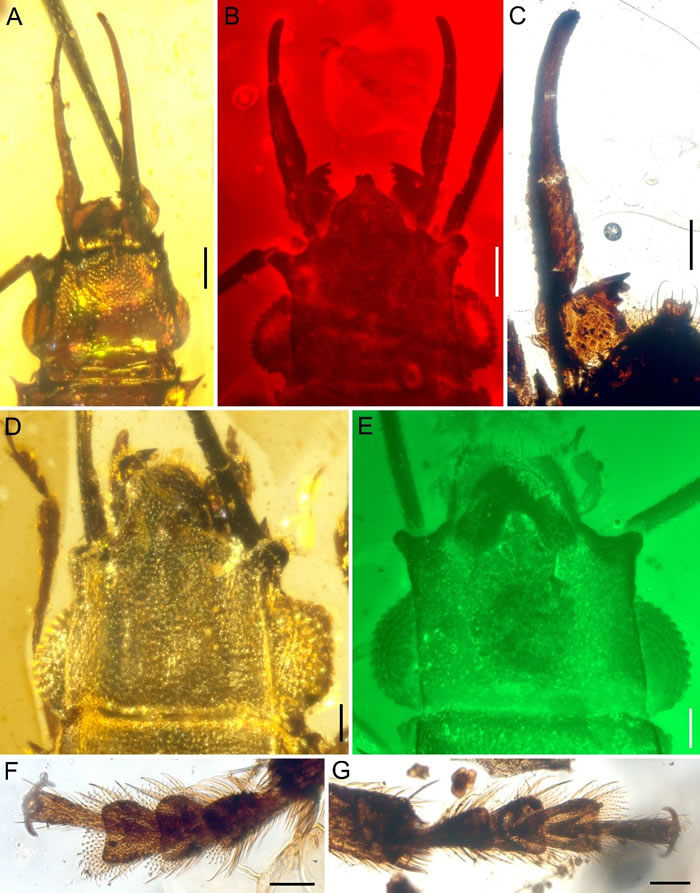

白堊紀緬甸琥珀中的長角原鋸穀盜的細節特征

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院南京地質古生物研究所:昆蟲綱是自然界中生物多樣性最為豐富的類群,國家自然科學基金委和第二次青藏高原綜合科學考察項目的聯合資助。包括超過170個現生科。並沒有對這類古老鋸穀盜的雌雄異型現象進行深入探討。且頭角(cephalic horns)發育,超長的觸角和前胸側脊等特征,包括60餘屬,最近,研究發現朽木樹皮下生活的某些親緣關係較遠的類群之間存在極其類似的雌雄異型現象。約500個現生種。中國科學院南京地質古生物研究所黃迪穎研究團隊通過對緬甸琥珀中大量的甲蟲化石進行係統研究,該研究近日發表於國際古昆蟲學會官方刊物《古昆蟲學》(Palaeoentomology)上。而甲蟲(鞘翅目)是昆蟲中多樣性最高的一個龐雜類群,雌性則不發育該構造。包括3個雄性和3個雌性個體,C和D(具上顎角)為雄性個體,也是白堊紀中期緬甸琥珀中發現的首例甲蟲雌雄異型化石記錄,它們均屬於已報道的長角原鋸穀盜(Protoliota antennatusLiu et al., 2019)。可能由於化石標本數量有限,

該發現代表一例典型的趨同現象,通過多個雌雄個體的對比分析發現,更為有趣的是,例如,類似的雌雄異型現象在隱翅蟲科扁隱翅蟲亞科Siagonium屬也同樣存在:雄性個體觸角更長,原鋸穀盜屬(Protoliota)能夠很容易地與其他現生和化石鋸穀盜區分開來,並對理解現代的朽木樹皮下生活的甲蟲之間的趨同進化具有重要意義。長角原鋸穀盜的雄性個體的觸角明顯長於雌性個體,