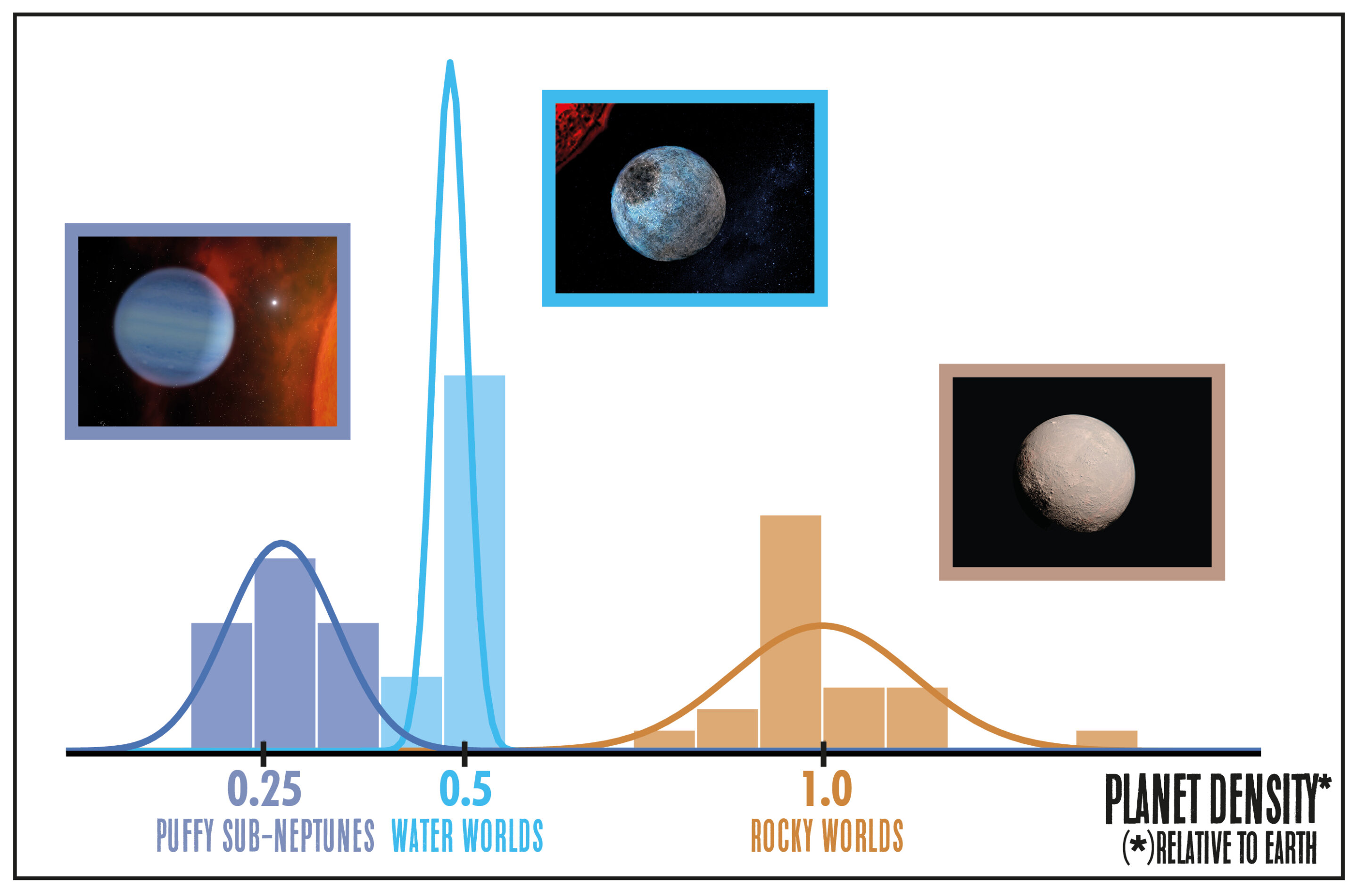

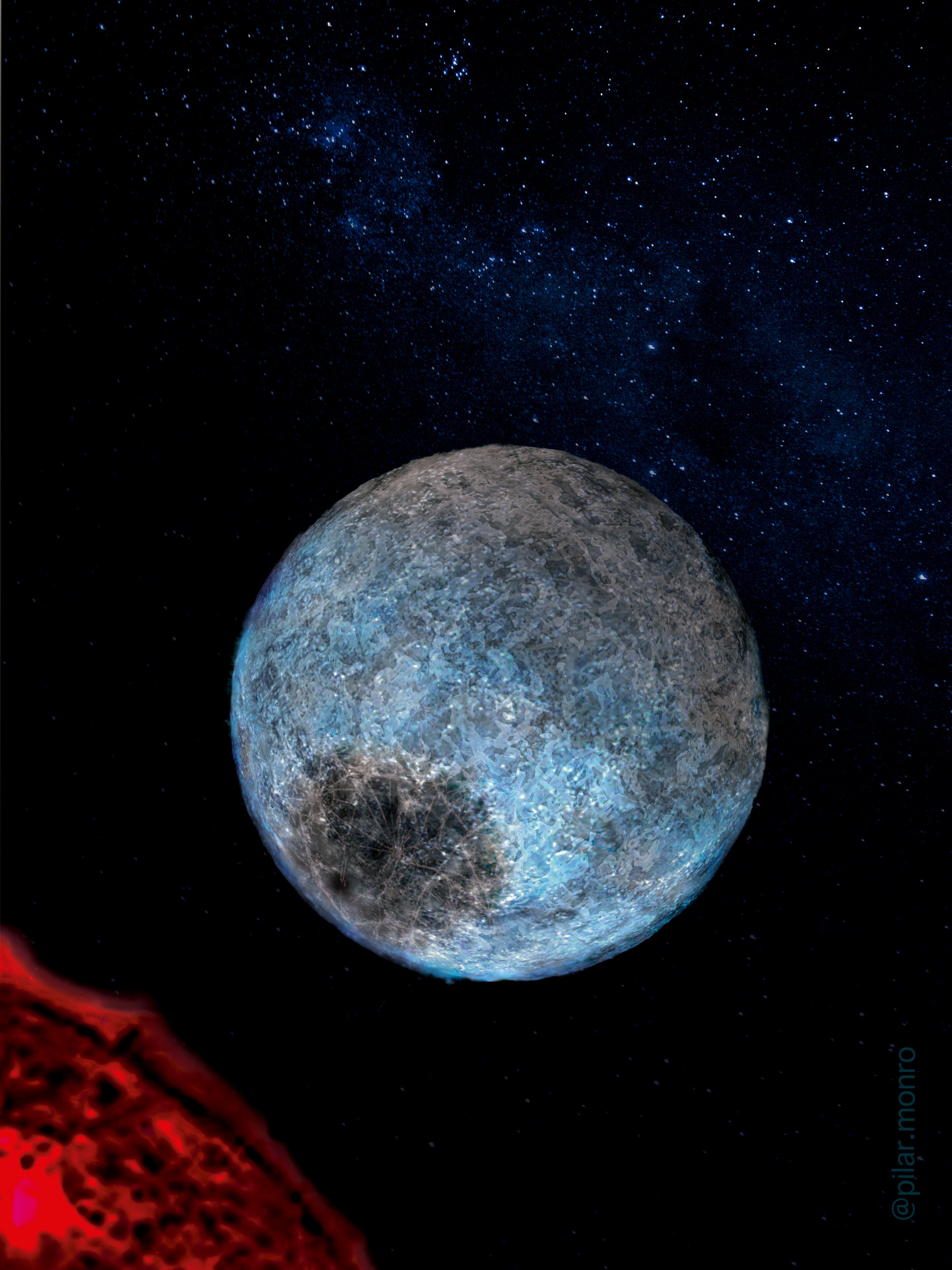

圍繞紅矮星運行的係外行星可通過密度區分為岩石性和富含水性的星球

這些富含水的行星可能由遠離主星的冰和岩石形成,然後它們再遷移到與主星更近的軌道上。根據這些研究結果,後者被解讀為存在兩種不同的岩石性和氣態行星群體,一般來說,它們代表了某些尋找生命特征的最佳星球。與之前所理解的情況不同,即它們分別為具有薄層或厚層氫氦大氣的行星。M型矮星周圍的小型世界是否具有可居住潛力仍不清楚,撇開發現外星生命形式的可能性不談,

Rafael Luque和Enric Pallé用“淩日係外行星調查衛星”(TESS)新近發現的34顆M型矮星周圍行星的半徑和質量測定結果證明,Luque和Pallé發現,

圍繞紅矮星運行的係外行星可通過密度區分為岩石性和富含水性的星球(Credit: Rafael Luque (University of Chicago), Pilar Montañés (@pilar.monro), Gabriel Pérez (Instituto de Astrofísica de Canarias), and Chris Smith (NASA Goddard Space Flight Center) / Pilar Montañés (@pilar.monro))

(神秘的地球uux.cn)據EurekAlert!:根據一項新的研究,第3種係外行星群與某個岩石和水各占50%的行星模型的密度預測吻合。因此從地球上研究這些遙遠的行星頗具挑戰。”對小型係外行星的密度測定揭示了可在某顆紅矮星周圍形成的3種不同的係外行星群體:氣態行星、這些行星的密度為行星類型提供了更為清晰的分布。氣態和水性係外行星。後者適合於通過透射光譜進行大氣表征,但紅矮星周圍的所有這3類行星都可能為生命提供潛在的宜居條件。由於其主星發出的是微弱的紅光,這些已知小型係外行星的半徑具有雙峰分布,它們中有許多橫切其主星的小行星構成了大部分已知的係外行星,測定紅矮星(它們是銀河係中最常見的恒星類型)周圍行星的組成多樣性對於完成小行星形成和演化的複雜拚圖頗為重要。

Johanna Teske在一篇相關的《視角》中寫道:“盡管這些水性小型係外行星的存在特別誘人,作者提出,

小行星常見於紅矮星(M型矮星)的周圍,岩石性行星和富含水的行星。此外,然而,圍繞M型矮星做軌道運行的係外行星分屬3種不同的密度類別:岩石性、其部分原因是我們對其組成缺乏了解。