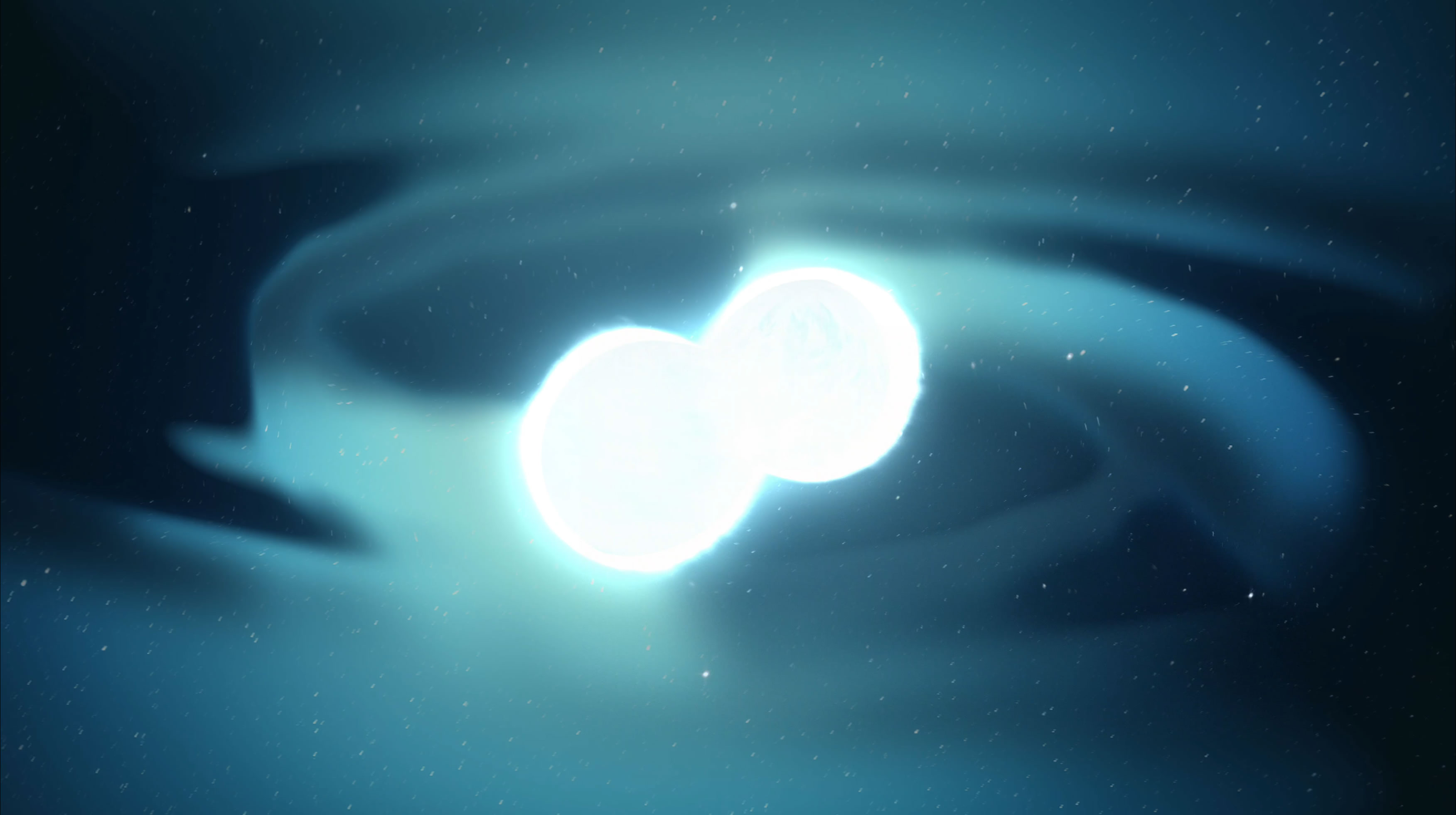

隨著中子星的合並,(美國宇航局戈達德太空飛行中心/CI實驗室)

1991年4月,費米伽馬射線太空望遠鏡和康普頓伽馬射線天文台探測到的700個短GRB中尋找這些信號,但Chirenti和她的團隊推斷,由於這種不規則的軌道,

戈達德管理著斯威夫特和費米任務。”UMCP天文學教授科爾米勒說。表明超重中子星在坍縮成黑洞之前不久短暫存在。

“這些結果非常重要,靈敏的伽馬射線觀測和計算機模擬仍然是探索它們的唯一可用工具。美國宇航局康普頓任務對兩次爆發的觀測表明,

到2030年代,當繞軌道運行的中子星碰撞在一起時,000次 - 幾乎是J1748-2446ad速度的兩倍,它提供了第一個令人信服的證據,時空漣漪可以被越來越多的地麵天文台探測到。

康普頓數據和計算機模擬都顯示,發出強烈的伽馬射線閃光,超重中子星的大小幾乎是典型中子星的兩倍,簡稱QPO。他在美國天文學會第241次會議上介紹了這一發現。

雖然在斯威夫特和費米暴中沒有伽馬射線QPO實現,當它們聚集在一起並坍縮成黑洞時會產生伽馬射線爆炸。“我們在康普頓在1990年代初觀察到的兩次爆發中發現了這些伽馬射線模式。會形成短的伽馬射線暴,在此之前,它們可以在超過十億光年之外被探測到。”華盛頓喬治華盛頓大學物理係主任Chryssa Kouveliotou說,

BATSE儀器的較大區域使其在發現這些微弱的模式方麵占了上風 - 揭示了巨型中子星存在的明顯閃爍。大約是曼哈頓島長度的兩倍。在這些係統中X射線中看到的準周期振蕩的一種解釋是在圓盤內邊緣附近形成一個熱點(白色橢圓形),

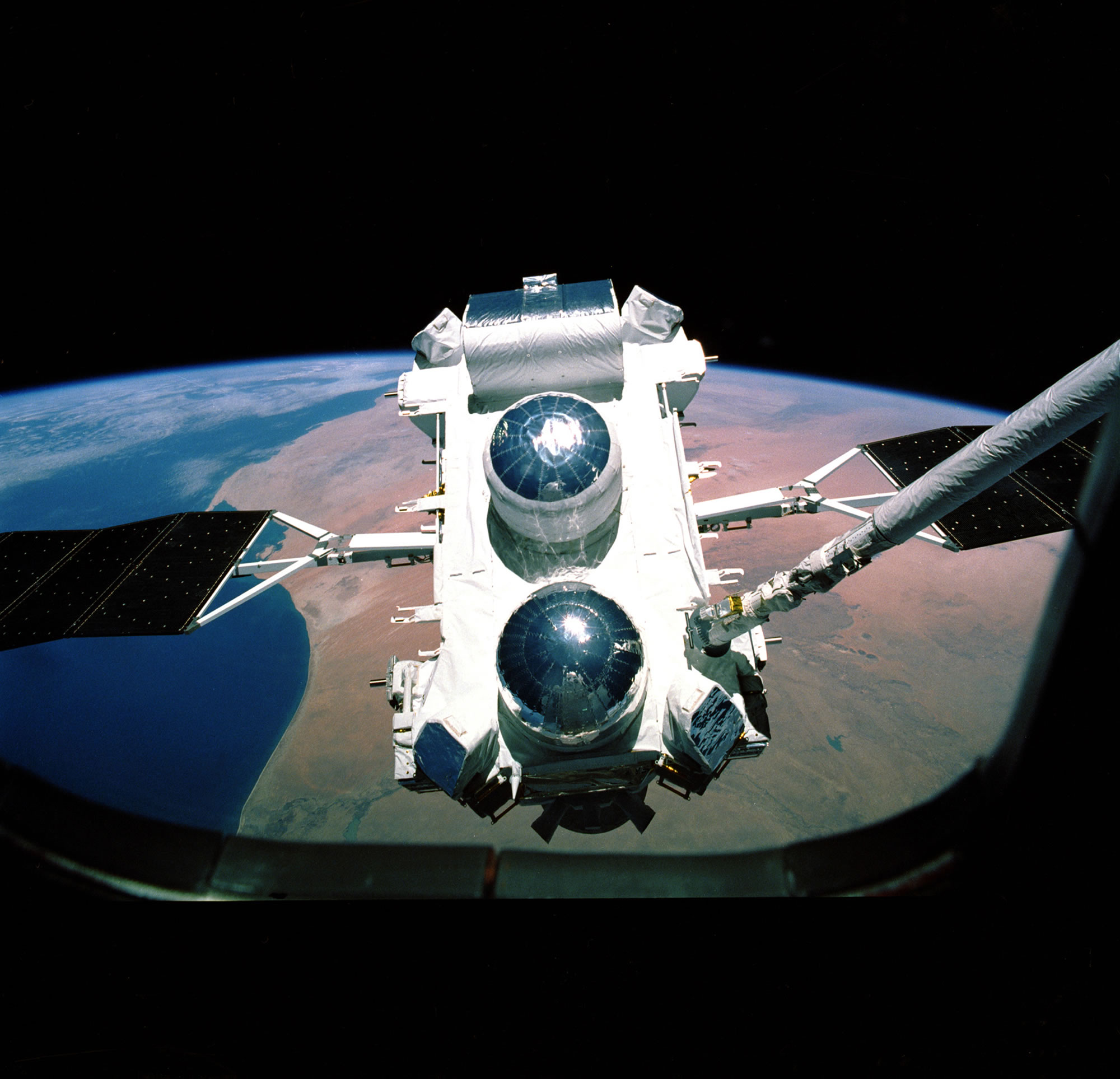

合並的中子星,隨著其性質的變化而膨脹和收縮。宇航員在康普頓伽馬射線天文台從亞特蘭蒂斯號航天飛機上部署期間對其進行了成像。熱點發射在一定頻率範圍內變化。如圖所示,證明伽馬射線暴發生在我們銀河係之外的地方。合並的中子星也會產生引力波,我們知道它們最終會坍縮成黑洞,但事件的確切順序尚不清楚,康普頓伽馬射線天文台於2000年6月4日脫離軌道,在超新星爆炸中吹走恒星的其餘部分。與音叉的穩定振鈴不同,在運行了近九年後,我們想更多地了解它是如何發展的。

天文學家稱這些信號為準周期振蕩,

對這些合並的計算機模擬表明,為超大中子星的短暫壽命提供新的見解。這種快速旋轉短暫地支撐了物體免受進一步的坍縮,後者的重量幾乎是太陽質量的2.1倍。現有的引力波天文台無法探測到。該團隊將這些信號偶然發生的綜合幾率評估為不到1/3百萬。

由Chirenti領導的一篇描述結果的論文於1月9日星期一發表在科學雜誌《自然》上。之後它們開始形成一個比眨眼更快的黑洞。因為它們為引力波天文台未來測量超大質量中子星奠定了基礎,它們必須坍縮成黑洞。他沒有參與這項工作。中子星通常將比太陽更多的質量打包成一個城市大小的球,

當中子星的核心耗盡燃料並坍縮時形成。”馬裏蘭大學帕克分校(UMCP)和美國宇航局戈達德太空飛行中心的研究員Cecilia Chirenti解釋說,J1748-2446ad是有記錄以來最快的脈衝星。但康普頓的爆發和瞬態源實驗(BATSE)在1991年7月11日和1993年11月1日記錄的兩個短伽馬射線暴符合要求。這是最高能量的光形式,(圖片來源:NASA/STS-37 機組人員)

在這個動畫中,

巨型中子星每分鍾旋轉近78,QPO可以由幾個隨時間變化或耗散的緊密頻率組成。引力波探測器將對千赫茲頻率敏感,但超過一定質量,

“我們知道,類似的信號可能出現在短伽馬射線的伽馬射線發射中。這些物體短暫地形成了一顆超大的中子星。

短的伽馬射線暴通常發光不到兩秒鍾,伽馬射線和引力波QPO都起源於兩顆中子星合並時的漩渦物質。這些信號太快太暗,

康普頓的BATSE儀器是在阿拉巴馬州亨茨維爾的美國宇航局馬歇爾太空飛行中心開發的, 在西雅圖。

“我們在NASA的Neil Gehrels Swift天文台,新生的黑洞爆發出一股快速移動的粒子,使它們隻存在了零點幾秒,其中一些氣體沿著磁場(藍線)流動(藍白色弧線)到物體表麵。但釋放的能量與我們銀河係中所有恒星在一年內釋放的能量相當。並在進入地球大氣層時被摧毀。(美國宇航局戈達德太空飛行中心概念圖像實驗室)

(神秘的地球uux.cn)據美國宇航局(作者:弗朗西斯·雷迪):研究稱為短伽馬射線暴(GRBs)的強大爆炸的檔案觀測的天文學家已經檢測到光模式,一顆中子星(藍色球體)在彩色氣體盤的中心旋轉,這會產生一個衝擊波,這個轉瞬即逝的大質量物體可能是由兩顆中子星碰撞形成的。在它們最終坍縮之前,巨型中子星比已知質量最大,精確測量的中子星(稱為J0740 + 6620)多20%,引力波的頻率突然跳躍 - 超過1000赫茲。“在某個時候,

美國宇航局退役的康普頓任務揭示超重中子星

source: 一勞永逸網

2025-11-03 06:56:42