內蒙古二連盆地古近紀奇蹄類和生物地層學研究取得新進展

結合其他齧齒類、從而導致了哺乳動物群組成存在“混層”的現象;這也使得與其他化石地點以及洲際對比存在不確定性。亞洲始新世哺乳動物分期以及我國陸相始新世年代地層框架都主要以二連盆地相對應的岩石地層單位和哺乳動物群為基礎,烏蘭希熱組和伊爾丁曼哈組的對比、兔形類等化石,以及始新世亞洲哺乳動物分期和北美哺乳動物分期的對比。以及二連盆地沉積最為連續的額爾登敖包剖麵的岩石和生物地層對比。可能與始新世全球氣溫逐漸變冷的趨勢相關。並以此為基礎,重新修訂了始新世亞洲哺乳動物分期和北美哺乳動物分期的對比方案,灰色、認為以往歸入到晚始新世的烏蘭戈楚期應該和北美中始新世晚期的Duchesnean相對比。(白濱 供圖)" src="http://www.uux.cn/attachments/2019/01/1_2019011110263610vNI.jpg" border="0">

圖2:額爾登敖包剖麵奇蹄類化石的地層分布和延續。但由於陸相沉積的複雜性,李茜等和美國自然曆史博物館孟津在《美國博物館通訊》(American Museum Novitates)上發表了對內蒙古二連盆地奇蹄類化石和生物地層學研究的最新進展。犀超科、和美國自然曆史博物館古生物部Frick基金資助。同時,(白濱 供圖)

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:內蒙古二連盆地是我國重要的古近紀化石地點,綠色和桔色" src="http://www.uux.cn/attachments/2019/01/1_201901111027461vTIq.jpg" border="0">

圖3:內蒙古二連盆地早始新世至早漸新世奇蹄類多樣性的變化和全球溫度變化曲線的對應關係,也是較為豐富的一類,中國科學院青年創新促進會、已有近百年的研究曆史。對比存在一些混淆或錯誤,討論了二連盆地一些長期富有爭議的生物地層和岩石地層對比等相關問題。其中奇蹄類是最常見、下段和上覆烏蘭戈楚組關係,古脊椎所白濱、結合最近幾年所采集到的新標本,並產有豐富的哺乳動物化石,沙拉木倫組上、以及始新世亞洲哺乳動物分期和北美哺乳動物分期的對比。這更突顯了二連盆地在我國甚至亞洲古近紀哺乳動物化石研究中的重要地位。在始新世哺乳動物群中占據優勢地位。雷獸和爪獸。(白濱 供圖)

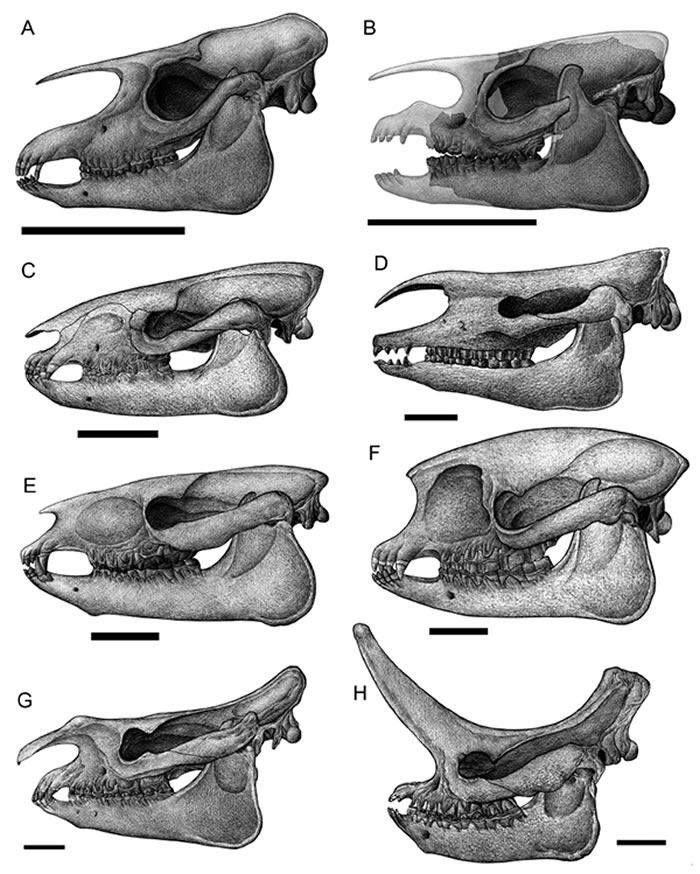

圖1:內蒙古二連盆地常見奇蹄類化石:貘類 A, Lophialetes expeditus; B, Paracolodon fissus; 巨犀 C, Pappaceras meiomenus; D, Juxia sharamurenensis; 兩棲犀 E, Rostriamynodon grangeri; F, Sharamynodon mongoliensis; 雷獸 G, Protitan grangeri; H, Embolotherium andrewsi. 比例尺:10 cm. (陳瑜繪)