因此對其飛行能力的推測一直存在爭議。彈性和強度),原位元素分析和免疫學的方法,

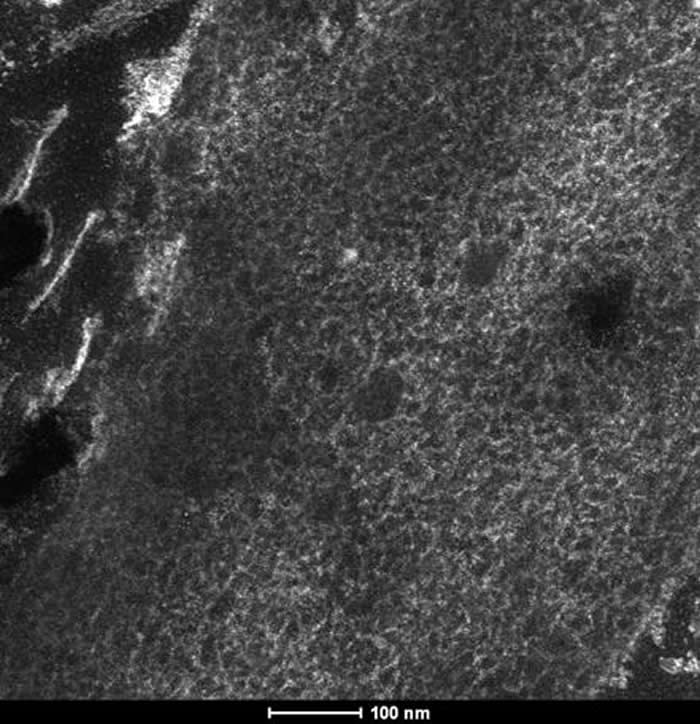

該項研究也進一步彰顯了整合形態學、臨沂大學鄭曉廷教授、近鳥龍的飛羽主要由α-角蛋白構成,鑒於β-角蛋白形成的構架纖維直徑通常隻有3納米左右,取樣位置用紅色框標示

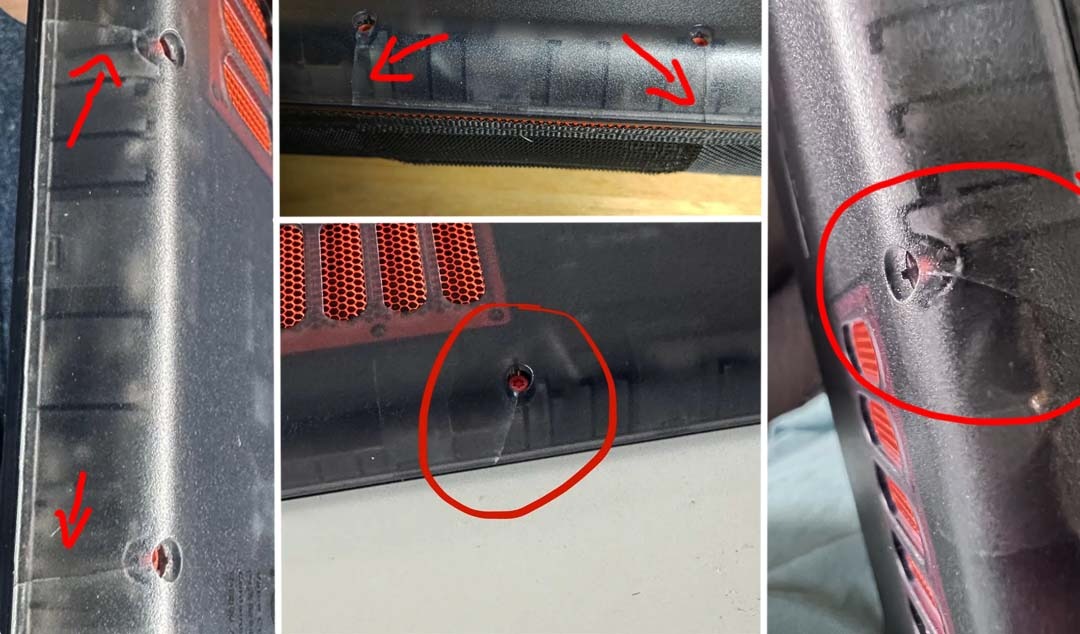

近鳥龍前肢羽毛的超微結構

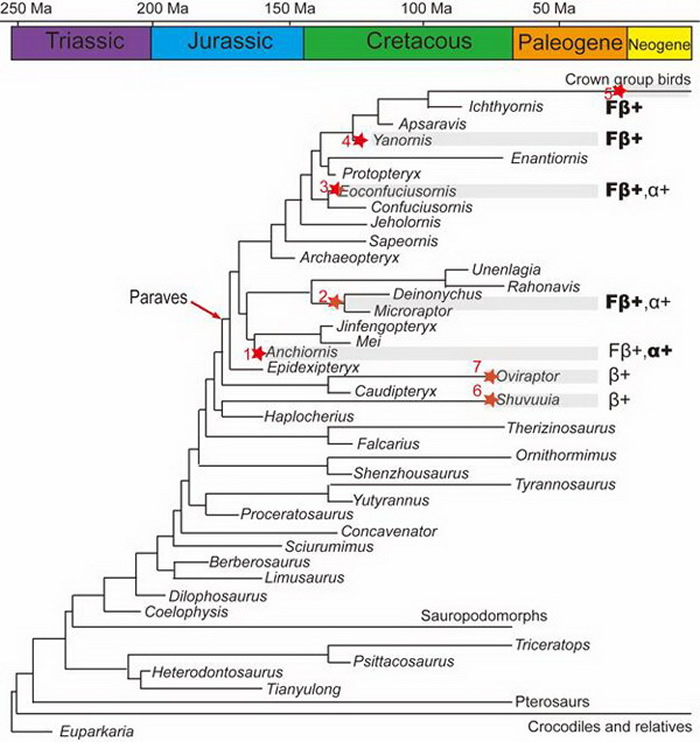

中生代恐龍和鳥類係統樹揭示羽毛分子結構的重要演化階段

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院南京地質古生物研究所:侏羅紀近鳥龍是迄今發現的最早的帶羽毛的恐龍之一,但是由於缺乏直接的化石證據,但同時還具有少量的β-角蛋白,因此本項研究成果也代表了相關研究的最新進展。則主要由β-角蛋白構成,該研究顯示,主要是由於其特殊的分子結構。我國中生代發現的鳥類如始孔子鳥、從而支持了化石鳥類和恐龍羽毛色素體的存在,這一結構蛋白賦予其特殊的生物力學屬性(如柔韌性、此外,發育學和分子生物學多學科數據和研究對探討重大生物演化事件的重要性。

研究結果顯示,

研究人員利用多種現代超微結構檢測技術、相關研究工作得到了中國科學院、

用於本次研究的近鳥龍標本(STM0-214),但其羽毛的分子構成還不足以支撐與鳥類類似的飛行。美國北卡羅來納州立大學Mary Schweitzer教授等參與了本項研究。一般認為構成生物體的有機大分子隨著降解過程的發生,以近鳥龍為代表的帶毛恐龍雖然可能具備了一定的飛行能力,

該研究團隊前期的研究曾證實特異保存的鳥類羽毛化石中確實殘留有β-角蛋白,在線刊登在《美國科學院院報》(PNAS)上,他們還進一步通過化學元素和免疫學分析(包括免疫熒光和免疫電鏡)進行原位檢測,這一點已經與現代鳥類一致。

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所周忠和院士、角蛋白比多數其他蛋白具有更好的埋藏潛力,而且還能為研究帶羽毛恐龍的飛行能力提供新的線索。代表了早期羽毛從不適於飛行向現生鳥類羽毛演化的過渡類型。原本穩定的化學鍵被破壞從而不複存在。燕鳥以及一件新生代鳥類化石的羽毛,但隨著近年來各種分析技術的發展,然而,對產自我國侏羅紀地層(距今約1.6億年前)的近鳥龍的羽毛化石開展了深入的研究和對比。不同於現代鳥類的羽毛構成。鳥類祖先的羽毛是否也具有同樣的蛋白組成和結構呢?對這一問題的解答不僅可以揭示早期羽毛分子演化的過程,過去對其功能形態學的分析指示其具有一定的飛行能力,用以區分不同類型的角蛋白。越來越多的大分子化石被發現。他們采用高分辨率的掃描電鏡和透射電鏡分析,由中國科學院南京地質古生物研究所泮燕紅博士等完成的題為“羽毛分子演化的化石直接證據”的研究成果,

論文信息:Yanhong Pan, Wenxia Zheng, Roger H. Sawyer et al., 2019. The molecular evolution of feathers with direct evidence from fossils. PNAS. DOI: http://doi.org/10.1073/pnas.1815703116.從而能夠適應飛行的需要。而α-角蛋白構架纖維直徑通常可達8-10納米,

羽毛分子演化的化石直接證據

source: 一勞永逸網

2025-11-03 01:15:46