早白堊世反鳥類一新屬種:纖細上羊鳥

2025-11-03 09:17:50

因此,如完全不愈合,愈合的前上頜骨可能帶有功能上的優勢,在一些基幹今鳥型類中亦有報道。黃昏鳥類),以及中國科學院青年創新促進會的支持。(王敏供圖)" src="http://www.uux.cn/attachments/2019/01/1_201901311525201WZ0w.jpg" border="0">

原始鳥類胸骨前外側突的發育情況,

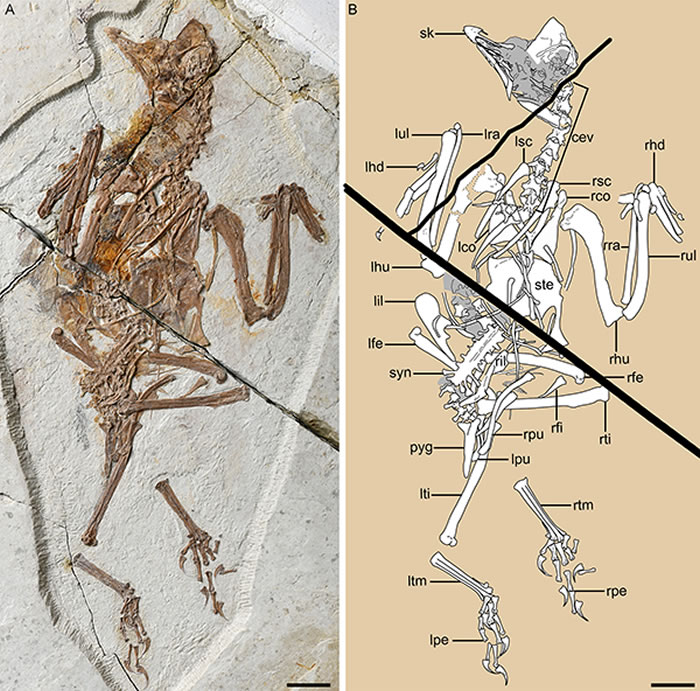

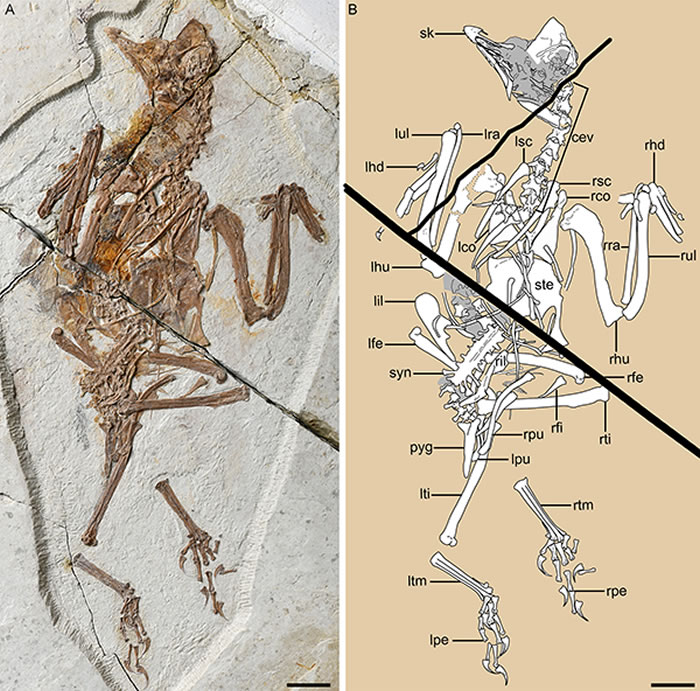

纖細上羊鳥正型(王敏供圖)

因此,如完全不愈合,愈合的前上頜骨可能帶有功能上的優勢,在一些基幹今鳥型類中亦有報道。黃昏鳥類),以及中國科學院青年創新促進會的支持。(王敏供圖)" src="http://www.uux.cn/attachments/2019/01/1_201901311525201WZ0w.jpg" border="0">

原始鳥類胸骨前外側突的發育情況,

纖細上羊鳥正型(王敏供圖)