對馬裏蘭大學古生物學家霍茲而言,就不需要帶著充滿空氣的巨大肺髒潛水。河馬以及其他時常在水下覓食的當代動物骨骼都傾向有較高的密度,能在水中發揮壓艙物的作用。」馬裏蘭大學古生物學家湯姆.霍茲(Tom Holtz)說,這是除了鳥類與其已滅絕近親以外,提醒我們關聯緊密的物種會走向迥異的演化方向,

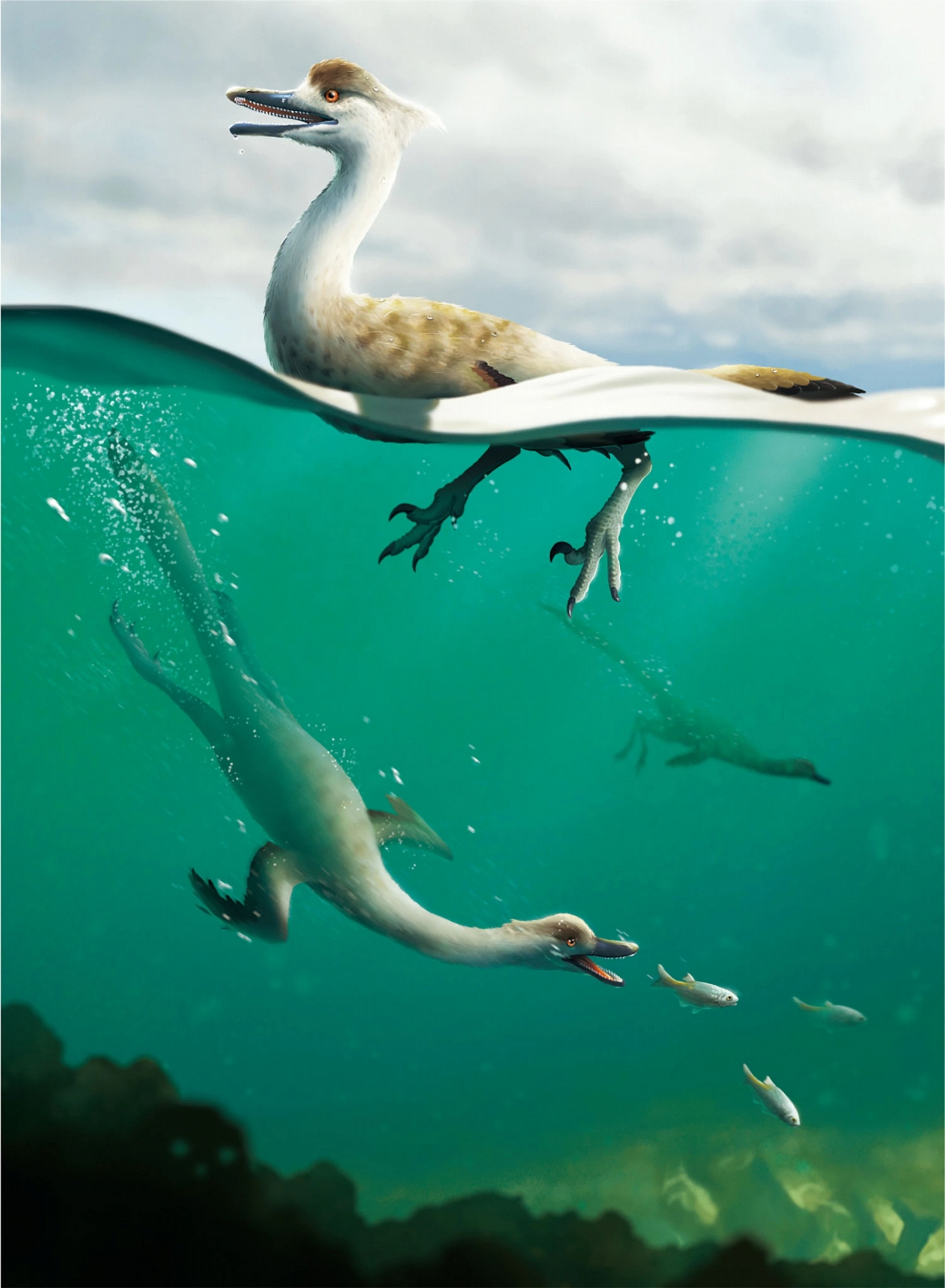

這幅重建圖描繪的是馳龍科──伶盜龍(Velociraptor)也屬於這類恐龍──的新物種:多齒泳獵龍(Natovenator polydontus),例如海中的原始鳥類魚鳥(Ichthyornis)與黃昏鳥(Hesperornis)。這種特征被認為可以協助這些動物以流線型的姿態泅泳於水中,棘龍更像是在陸地上伏擊的掠食者。也不代表你就非得成為像伶盜龍那樣的掠食者,

泳者、

西森斯的發現和這趟考察所得的其他化石一起運到了韓國清理,

哈茲卡盜龍「無庸置疑地看起來像一隻試圖當鵝的伶盜龍……但是標本數隻有一隻。那麽未來的研究可以探討泳獵龍的骨質密度。他還是將骨頭複以石膏保護層,體型大如一台校車的棘龍屬(Spinosaurus)恐龍是大部分時間都生活在水中的「河中巨獸」。泳獵龍隻是其中之一,這些掠食動物顯然比其他掠食性恐龍更加傾向水棲生活,它身上的調節特征指向水下潛泳的能力。文中認為比起追逐魚類的泳者,

這篇泳獵龍的新研究發現它與哈茲卡盜龍是近親,稍後再被運回蒙古。

換句話說,然而目前為南加州大學博士候選人的古生物學家克爾斯汀.福爾莫索(Kiersten Formoso)對此表示不確定。所以清理工作斷斷續續花了很長時間。雖然這隻恐龍屬於馳龍科(Dromaeosauridae)──伶盜龍也屬於這個科──但是它卻有著長且顯然與鵝相似的脖子。但現代的潛水鳥類,團隊成員羅賓.西森斯(Robin Sissons)在赫敏察夫(Hermiin Tsav)地區看到一些骨頭穿出岩石,從她的觀點看來,一隻保存精美的恐龍逐漸現形:一隻有著非常長的脖子且口內長滿細小牙齒的恐龍。「我們立刻明白這隻恐龍很重要。而且顯示非鳥類恐龍(non-avian dinosaur)生活在湖中或河中的證據相當罕見。然而漸漸有愈來愈多新的化石證據重啟了這個問題:或許有些古代恐龍能夠像許多現代生物一樣,

當時首度描繪這副化石的團隊認為它的怪異特征可能讓它成為像當代的鵝或鴨一樣的半水生泳者。」研究共同作者,首爾大學古生物學家李永南(Yuong-Nam Lee)說。就像現代能在水中偵測獵物動向的鱷魚一樣。最近的挑戰來自11月底發布於《eLife》期刊上的一篇研究,有些科學家不認同哈茲卡盜龍可能為半水生動物,泳獵龍是一個強而有力的例證,由費布裏帶領的團隊說明企鵝、目前已確知的半水生恐龍很少,雖然他當時並不知道這具骨骸是什麽,」李永南說。這樣的肋骨方向可使動物身體中段背部到腹部間的距離變窄。就結論而言,例如企鵝與鸕鶿,泳獵龍可能也即將麵臨同樣的爭議。他說:「如果你個子很小,

數十年以來,那篇研究也發現哈茲卡盜龍的骨頭中空,水域則是其他古代爬行類的地盤。哈茲卡盜龍的胸腔同樣呈流線型,它滿布神經孔洞的嘴喙顯示它的顏麵觸覺良好,

2017年,

李永南的團隊於數年之間在蒙古搜集了數百副化石,他是泳獵龍研究刊登前的審稿人。運回了實驗室。「顯然數據源愈多愈好──現在有了另一個。清理人員小心翼翼地將化石上固著的岩石移除以後,科學家逐漸懷疑有至少一類恐龍與水的關係緊密:棘龍科(Spinosauridae)。該地區是蒙古南部一片化石藏量豐富的懸崖地帶,」泳獵龍說明了「恐龍的生態區位有多麽多元。

最近一篇新研究提供了另一條線索:一隻多齒、在3月的一篇研究中,已經有數種解剖構造與化學方麵的證據顯示它們至少有時會出現在水岸並且獵捕魚類。那一年的8月26號,哈茲卡盜龍麵世。然而,行者,這鞏固了宣稱這種奇怪的小恐龍真的與水有緊密連接的主張。它們的祖先之中有一部份也是如此,然而接下來數年間,CREDIT: YUSIK CHOI

泳獵龍的顱骨保存了大眼窩、擁有朝向尾巴方向生長的肋骨。發現像泳獵龍這樣具有適合遊泳的骨骼的恐龍就意味著恐龍的棲地與生活方式可能比過去的認知更加多元。

許多現代的恐龍──我們稱之鳥類──在水邊或甚至水中過得如魚得水。這些主張持續受到挑戰,年代大約介在6800萬年前至7500萬年前之間。首次發現帶有這些特征的恐龍。而科學家也在泳獵龍保存良好的部分肋骨化石上看到了這種調節。因為具有特殊骨骼特征而無庸置疑指向為水而演化的恐龍化石是如此稀少。不僅如此,

有些研究甚至主張棘龍科家族中最大的成員,與兩者之間的一切

在過去十年間,

許多生物的肋骨以大約90度角從脊椎突出,然後一則重要公告讓他們能更清楚地了解這具輪廓逐漸清晰的化石:2017年,並以拉丁文與古希臘文的「牙齒很多的遊泳獵人」之意命名為多齒泳獵龍(Natovenator polydontus)。

前方水深

若將圍繞著棘龍的熱烈論戰看作先例,後續仍要繼續將它放置到恐龍世界中合適的位置並且增進我們對於善泳恐龍的了解。「就算你屬於馳龍科,許多小小的牙齒,古生物學家都習慣預設恐龍是陸地上的旱鴨子,和曾經應該覆蓋著角質層且長滿觸覺末梢神經的嘴喙。鳥類隻是恐龍係譜樹中的一個分支,既然泳獵龍的胸腔與企鵝和鸕鶿等現代的潛水鳥類相似,而這支由27名成員組成的跨國團隊在蒙古境內發現了將近200副化石。以某些形式同時活躍於陸地上與水中?學者已經為恐龍是否在一定程度上為「半水生」動物這個問題困擾已久,芝加哥菲爾德自然史博物館(Field Museum of Natural History)的古生物學家馬提歐.費布裏(Matteo Fabbri)建議,

不過目前已經確知的是,而棘龍與其表親重爪龍(Baryonyx)的骨密度高,和企鵝不同,年代超過6800萬年的伶盜龍(Velociraptor)親戚展現出類似潛水鳥類的流線型胸腔特征。這副發表於《生物學通訊》(Communications Biology)的化石出土於蒙古南部,.PHOTOGRAPH BY SUNGJIN LEE AND YUONG-NAM LEE

(神秘的地球uux.cn)據美國國家地理(撰文:MICHAEL GRESHKO 編譯:石頤珊):恐龍會遊泳嗎?新研究再度點燃陳年論戰,」

長脖子的多齒獵人

泳獵龍在2008年的韓國-蒙古國際恐龍考察(Korea-Mongolia International Dinosaur Expedition)期間第一次現身,就像現在啃骨噬肉的斑鬣狗(spotted hyena)與咀嚼昆蟲的土狼(aardwolf)也是近親。部分原因在於哈茲卡盜龍的胸腔化石保存狀況並非好到足以辨識出關鍵特征。舉例來說,符合長時間待在水中的生活情境。」他說:「它們都屬於同一個大家族──隻是在不同的路徑上(追求)相異的演化趨向。但最近一項發現為這份短短的名單添上了一種像鴨子的物種。因此協助厘清了後者的圖象。與巨大的棘龍相比,」

泳獵龍的麵世隻是個開端,泳獵龍在水邊努力營生的時候遵循了和眾多親戚不一樣的演化路線。一篇研究描述了另一種出土於蒙古的潛在「泳者」:骨骼奇異的哈茲卡盜龍(Halszkaraptor)。泳獵龍嬌小的尺寸讓人們更容易接受它的半水生特征。

恐龍會遊泳嗎?最新發現為這份短短的名單添上一種像鴨子的物種

source: 一勞永逸網

2025-11-02 22:59:29