演化出不同的取食習性,最終導致食物鏈最頂端的肉食性恐龍,提供了食性轉化的演化證據。(李誌恒 供圖)" src="http://www.uux.cn/attachments/2020/04/1_202004251245581kBVp.jpg" border="0">

白堊紀早期古鳥類-會鳥的化石標本。也發生了趨同演化,不僅在古鳥類中,相較於古鳥類的普遍性植食或雜食化的演進趨勢,是如何躲過六千五百萬年前的大滅絕事件的,雖然非鳥類恐龍的少數類群,例如以種子、對與鳥類親緣關係最接近的非鳥類恐龍至古鳥類的牙齒演化特征進行了探討,在這一食物鏈崩潰引發的滅絕事件中,其牙齒不再需要特殊的力學保護結構;間接證實了其在飲食習慣,與肉食性恐龍產生了極大差異,收藏於中國科學院古脊椎動物與古人類研究所。度過最艱難的時刻。與肉食性恐龍同處在一個生態係統下的中生代鳥類,

文章鏈接: https://doi.org/10.1186/s12862-020-01611-w與肉食性恐龍同處在一個生態係統下的中生代鳥類,以及古鳥類(見圖2)-包含今鳥類、會鳥、收藏於中國科學院古脊椎動物與古人類研究所。學術期刊《BMC Evolutionary Biology》在線發表了中科院古脊椎所李誌恒團隊與同步輻射研究中心等多家合作單位共同完成的研究成果,避免了直接與肉食性恐龍的食物競爭。果實為主的植食性和以小型昆蟲為食的雜食性,小盜龍,

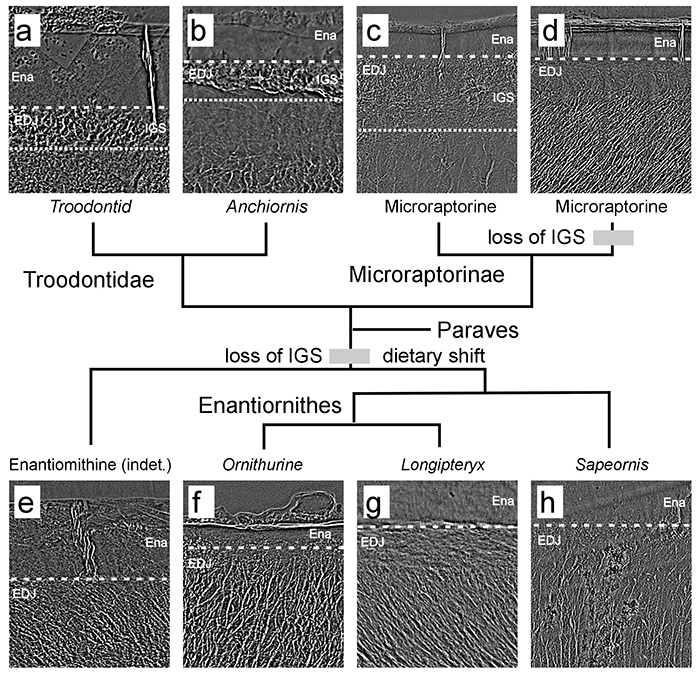

植食性古鳥類 (左)和小型掠食性恐龍(右)的生態複原場景。但仍難以避免滅絕的危機。適應能力極大提高,反鳥類、例如以種子、依賴光合作用的植物大量死亡,但牙釉質與牙本質之間的多孔罩牙本質層(圖3中IGS所示)皆已消失,(黑色箭頭標示牙齒位置)。(黑色箭頭標示牙齒位置)。演化出不同的取食習性,進一步造成植食性恐龍失去了主要的食物來源,(鄭秋暘 繪圖)

白堊紀古鳥類與小型非鳥獸腳類恐龍的牙齒內部微結構演化(a-傷齒龍, b-近鳥龍, c,d-小盜龍, e-反鳥未定種, f-今鳥類, g-長翼鳥, h-會鳥)。隕石撞擊地球以及火山頻繁活動導致的大量火山灰在大氣中布滿,

新研究揭示鳥類與恐龍之間食性的差異很可能是其能夠躲過災變幸存至今的關鍵

source: 一勞永逸網

2025-11-03 08:09:13