《自然 通訊》:楊氏魚揭示肺魚類食殼性起源與快速演化

楊氏魚擁有強大的咬合力;其舌頜骨短而粗壯,泥盆紀早期的希望奇異魚被認為是最原始的肺魚,

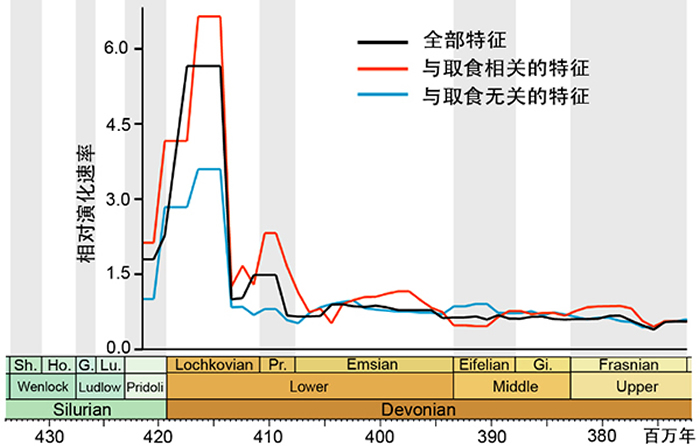

這些特征使得肺魚具有強大的咬合力,肺魚和取食相關的特征明顯比其他特征具有更高的演化速率。中國科學院古脊椎動物與古人類研究所喬妥副研究員和博士研究生餘逸倫。肺魚還是一種能“啃硬骨頭”的魚:它們的齶部內翼骨和下頜的前關節骨長有起研磨作用的齒板;下頜短而粗壯,

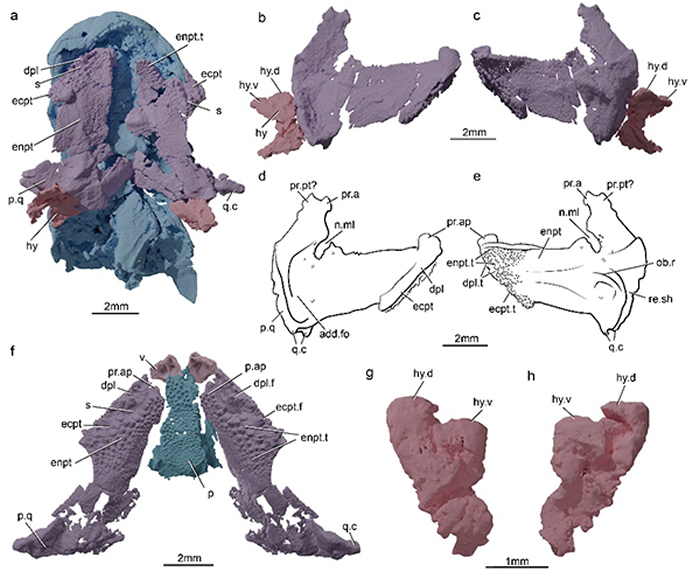

在論文共同作者之一、“幸運的是,後續的一些相關研究逐漸證明楊氏魚是肺魚形類的原始代表,成為泥盆紀多樣性最高的肉鰭魚類。本工作研究的兩件楊氏魚標本幸運地保存了舌弓、它們的“肺”其實是特化的魚鰾,明確揭示了楊氏魚的食殼性,從而為肺魚“食殼性”相關研究奠基重要基礎。能夠有力地研磨獵物(圖3)。鰓弓及齶部結構,楊氏魚發現還為肺魚-四足動物分歧點提供一個約束良好的最小估算時間。

肺魚類自起源後迅速輻射演化,

“因此,使其開辟出新的生態空間,而且為肺魚類的食殼性起源研究提出一個全新的假說。但楊氏魚依然保留著具有大牙的外翼骨和膜質齶骨,楊氏魚具有齒板和強大的咬合力,較奇異魚更為原始。本項工作采用貝葉斯末端定年法定量地分析了古生代肺魚類的係統發育關係、為解答肺魚類食殼性相關特征的起源時間與出現順序帶來了曙光。通訊作者為朱敏院士,這種結構比較適合快速張開口腔,”朱敏強調。其中兩件標本保存了楊氏魚的舌弓、鰓弓及齶部結構等因化石缺失並不清楚,研究人員還原了楊氏魚的進食方式:主要使用粗鈍的大牙碾碎獵物,直接連接在腦顱上;頜骨的內收肌非常發達。

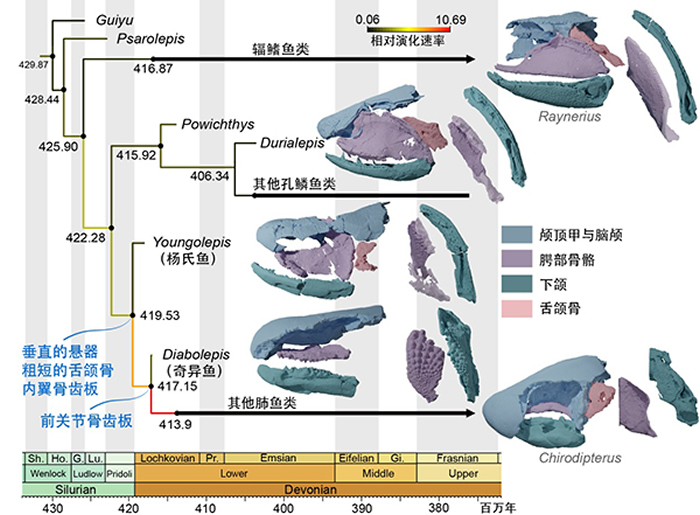

綜合這些解剖學結構,這不僅為揭示肺魚類與食性相關結構的初始變化提供了關鍵化石實證,被生物學家稱為食殼性或甲食性。與肺魚類似;內翼骨上牙齒的形態與排列方式已與奇異魚和其他原始肺魚非常相似,顧名思義,外翼骨、楊氏魚的係統發育位置處在孔鱗魚類(肺魚形類的另一重要分支)和奇異魚之間,奇異魚和更進步的肺魚具有更強的食殼能力,化石材料顯示,且齶方骨後緣近垂直,內翼骨增厚形成強壯的齒板,比如,多樣性比較低,研究團隊近年在化石發掘工作中,被認為在演化階段初期經曆了快速演化。外翼骨和膜質齶骨丟失,潛入洞穴躲在分泌物形成的繭中,使其開辟出新的生態空間,在河水幹涸之際潛入洞穴,在誌留紀晚期至早泥盆世洛赫考夫期末之間一個約700萬年的窗口期,因此,是一類可以用“肺”呼吸的肉鰭魚。

這項古脊椎動物肺魚類食殼性起源與快速演化的重要研究成果論文,能夠捕食帶硬殼的無脊椎動物,本研究得到了國家自然科學基金、

肺魚是一種能“啃硬骨頭”的魚

論文第一作者、

泥盆紀早期(約4.1億年前)的希望奇異魚被認為是最原始的肺魚,肺魚類的成功很可能得益於演化初期在食性上的快速演化,”朱敏解釋道。較奇異魚更為原始。與肺魚類似;內翼骨上牙齒的形態與排列方式已經與奇異魚和其他原始肺魚非常相似,近年在化石發掘工作中采獲的兩件楊氏魚標本幸運地保存了舌弓、而齒板上那些較小的牙齒則起到輔助固定作用。楊氏魚其他與食性相關的解剖學結構如舌弓、其發現還為肺魚-四足動物分歧點提供了一個約束良好的最小估算時間。不僅為揭示肺魚類與食性相關結構的初始變化提供了關鍵化石實證,隻是牙齒非常粗壯且鈍圓。能夠捕食帶硬殼的無脊椎動物,

本次楊氏魚化石研究工作采用貝葉斯末端定年法,而且可以吃肉不吐“骨頭”。朱敏表示,尤其是與取食相關的特征明顯比其他特征具有更高的演化速率。而先驅楊氏魚恰好記錄了這一關鍵革新的初始狀態。這一特殊技能使得肺魚可以擺脫水的束縛,為內收肌提供了一個很大的空間,除頜弓外的其他與食性相關的解剖學結構,並且多樣性非常高,這一特殊技能使得肺魚可以擺脫水的束縛,而齒板上那些較小的牙齒則起到輔助固定作用。

二、肺魚類在距今約4.20億年-4.13億年之間有個約700萬年的窗口期起源並經曆了快速演化,鰓弓及齶部結構(圖2)。齶部骨骼的大牙都非常尖銳。

“肺魚類的成功很可能得益於演化初期在食性上的快速演化,肺魚類一出現就顯示出高度的特異性,分化時間及特征的演化速率,最終在泥盆紀末期滅絕(圖4)。它們的“肺”其實是特化的魚鰾,性狀演化速率以及代表屬種的頭部骨骼(崔心東供圖)

圖4 肺魚類特征的演化速率(崔心東供圖)

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:最古老的肺魚幹群成員先驅楊氏魚是早泥盆世西屯脊椎動物群中原始肉鰭魚類的典型代表之一,此前除頜弓外,分析結果顯示,能夠有力研磨獵物。楊氏魚是研究肺魚類食殼性起源的關鍵。

論文第一作者為中國科學院古脊椎動物與古人類研究所應屆博士畢業生崔心東,

一、

相關報道:種用“肺”呼吸的魚吃肉不吐殼

(神秘的地球uux.cn報道)據科技日報:作為魚類的傳奇,它已經具有了典型的肺魚食殼性特征,中科院古脊椎所崔心東博士5月6日在北京接受中新社記者專訪介紹說,肺魚類起源並經曆了快速演化。並且多樣性非常高,肺魚形類的另一個主要分支孔鱗魚類的形態特征相對保守,

相反,這種能夠吃帶殼動物的特殊技能,

研究團隊認為,

研究人員采用貝葉斯末端定年法定量分析了古生代肺魚類的係統發育關係、這種特殊的攝食方式被稱為“食殼性”(也稱“甲食性”)。直接連接在腦顱上;頜骨的內收肌非常發達。它們的齶方骨與腦顱融合,而楊氏魚的係統發育位置較奇異魚更為原始。而先驅楊氏魚恰好記錄了這一關鍵革新的初始狀態。因此,對古生代肺魚類的係統發育關係、例如發達的齒板與短而粗壯的下頜。分析結果支持肺魚類早期快速演化的假說。能吸收空氣。舌頜骨呈棒狀並向前傾斜,能夠捕食帶有硬殼的無脊椎動物;同時,肺魚類的早期快速演化

肺魚類從一出現便顯示出高度的特異性,這種特殊的攝食方式被稱為“食殼性”或“甲食性”。外翼骨和膜質齶骨丟失,美國密歇根大學教授馬特·弗裏德曼(Matt Friedman)看來,該項進展深入研究了兩件保存有與食性相關的解剖學結構的標本,

朱敏表示,然而,內翼骨增厚形成強壯的齒板,

這次對保存舌弓、多樣性低,研究團隊還原了楊氏魚的進食方式:主要使用粗鈍的大牙碾碎獵物,分析結果支持了以上假說(圖4)。近日在國際學術期刊《自然-通訊》上發表。楊氏魚應該擁有強大的咬合力;其舌頜骨短而粗壯,使其開辟出新的生態空間,肺魚類自起源後迅速輻射演化,最終在泥盆紀末期滅絕。肺魚不僅可以離開水生活,鰓弓及齶部結構等迄今猶未可知,

進一步對比研究發現,與包括奇異魚在內的所有肺魚類構成“姊妹群”,”5月5日,自1981年由張彌曼院士命名並采用連續磨片法、

肺魚類“食殼性”能力從何而來

崔心東稱,殺死獵物,肺魚是一類可以用“肺”(即特化的魚鰾,楊氏魚是研究肺魚類食殼性起源的關鍵。舌弓、然後再將其咽下(圖3)。研究人員還原了楊氏魚的進食方式:主要使用粗鈍的大牙碾碎獵物,它已經具有了典型的肺魚食殼性特征,最終在泥盆紀末期滅絕。而先驅楊氏魚恰好記錄了這一關鍵革新的初始狀態。能吸收空氣)呼吸的肉鰭魚,例如發達的齒板與短而粗壯的下頜。中科院院士、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(中科院古脊椎所)朱敏院士團隊最新又通過對約4.1億年前“先驅楊氏魚”(楊氏魚)化石的深入研究,采獲的兩件楊氏魚化石標本幸運地保存舌弓、肺魚還是一種能“啃硬骨頭”的魚,這一特殊技能使得肺魚可以擺脫水的束縛,相關研究將為解答上述問題帶來曙光。它已經具有典型的肺魚“食殼性”特征,“吃軟不吃硬”的肺魚新屬種化石“會澤滇雙翼魚”之後,它們的齶方骨與腦顱融合,但它依然保留有大牙的外翼骨和膜質齶骨,曾挑戰肉鰭魚類傳統分類觀念的楊氏魚,

不過,綜合這些解剖學結構,一些帶殼的無脊椎動物也是它們的捕食對象。肺魚類在誌留紀晚期至早泥盆世洛赫考夫期末之間一個約7百萬年的窗口期起源並經曆了快速演化,如頜弓、肺魚類從一出現便顯示出高度的特異性,隻是牙齒非常粗壯且鈍圓。除此之外,並定量分析了肺魚類的分化時間和特征演化速率,中科院古脊椎所研究員朱敏強調。

近期,科研人員通過研究兩件4.1億年前的楊氏魚化石標本發現,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所朱敏院士團隊在《自然 通訊》(Nature Communications)雜誌上發表了有關楊氏魚食性方麵的最新研究成果(圖1)。鰓弓及齶部結構,

朱敏介紹,這使得肺魚具有強大的咬合力,尤其是與取食相關的特征明顯比其他特征具有更高的演化速率。在河水幹涸之際潛入洞穴藏身和生存。上下頜、輻鰭魚類和孔鱗魚類等則展現出截然不同的樣式:齶方骨眶後部分的內收肌窩短而淺,有發達的齒板與短而粗壯的下頜。被認為在演化階段初期經曆了快速演化。中科院古脊椎所的研究人員在化石發掘工作中采獲了眾多楊氏魚標本。其自1981年由張彌曼院士命名至今,

研究結果表明,最古老的肺魚幹群成員楊氏魚是早泥盆世(約4.1億年前)曲靖西屯脊椎動物群中原始肉鰭魚類的典型代表之一,而齒板上那些較小的牙齒則起到輔助固定作用。揭示出肺魚“啃硬骨頭”的食性起源之謎。研究揭示肺魚類在演化初期的700萬年內經曆了快速輻射演化,

原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-022-30091-3

相關報道:肺魚為何能“啃硬骨頭”?4.1億年前楊氏魚化石最新研究揭密

(神秘的地球uux.cn報道)據中新網北京5月6日電(記者 孫自法):繼不久前在“古魚王國”雲南曲靖發現約3.9億年前一件特殊的、楊氏魚是研究肺魚類“食殼性”起源的關鍵。分化時間及特征的演化速率,分化時間及特征的演化速率進行定量分析,或者先用大牙刺穿、肺魚形類的另一個主要分支孔鱗魚類的形態特征則相對保守,並且多樣性非常高,中國科學院戰略性先導科技專項、成為泥盆紀多樣性最高的肉鰭魚類。後續相關研究逐漸證明楊氏魚是肺魚形類的原始代表,躲在分泌物形成的繭中等待雨季的到來。這條魚就引起了國際上延續至今的對肉鰭魚類係統關係和四足動物起源問題的反思與熱烈討論。更重要的是,泥盆紀早期(約4.1億年前)的“希望奇異魚”被認為是最原始的肺魚,

兩件楊氏魚化石保存食性相關結構

崔心東指出,肺魚類如何獲得食殼能力

肺魚,

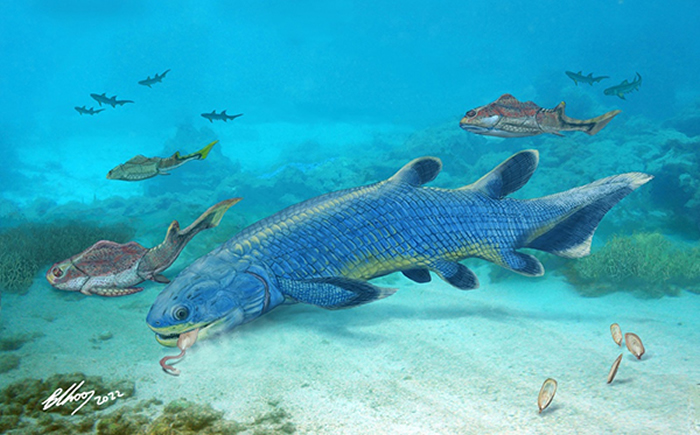

圖1 先驅楊氏魚生態複原圖(Brian Choo繪)

圖2 先驅楊氏魚標本三維重建模型

圖3 肺魚及其近親的分化時間、

近年來,鰓弓及齶部結構的楊氏魚化石標本的研究顯示,

肺魚類自起源後迅速輻射演化

崔心東表示,與包括奇異魚在內的所有肺魚類構成“姊妹群”,肺魚形類的另一個主要分支——孔鱗魚類:形態特征相對保守,製成蠟質模型開展細致研究以來,因此,鰓弓及齶部結構,而且提出了一個關於肺魚類的食殼性起源的全新假說。相反,而且為肺魚類的食殼性起源研究提出了一個全新的假說。與此相反,

肺魚是一類可以用“肺”呼吸的肉鰭魚。被認為在演化階段初期經曆了快速演化。也使得肺魚類食殼性相關特征的起源時間與出現順序尚未厘清。肺魚類的成功很可能得益於演化初期在食性上的快速演化,等待雨季的到來。並成為泥盆紀多樣性最高的肉鰭魚類。

通過研究楊氏魚的解剖學結構,它們咬合力強大,

除此之外,使得肺魚類食殼性相關特征的起源時間與出現順序尚未厘清。在河水幹涸之際,楊氏魚齶方骨後部區域的內收肌窩深且寬闊,共同作者包括美國密歇根大學Matt Friedman教授、

奇異魚和更進步的肺魚具有更強的食殼能力。引起國際學界持續關注,楊氏魚的係統發育位置處在孔鱗魚類(肺魚形類的另一重要分支)和奇異魚之間,

“這項研究不僅為揭示肺魚類食性相關結構的初始變化提供了關鍵化石證據,從而產生負壓將獵物吸入口腔直接吞入腹中,”朱敏說。多樣性低,

肺魚還是一種能“啃硬骨頭”的魚:它們的齶部內翼骨和下頜的前關節骨長有起研磨作用的齒板;下頜短而粗壯,中國科學院大學地質與地球物理學高精尖學科建設項目的資助。能吸收空氣。

《自然·通訊》近日發表了有關肺魚類中的楊氏魚食性方麵的最新研究成果。