歸根結底還是通過畫麵呈現出來,而近幾年大部分傳統電視廠商的產品基本都會采用這一技術。第一個提及的就是它了。

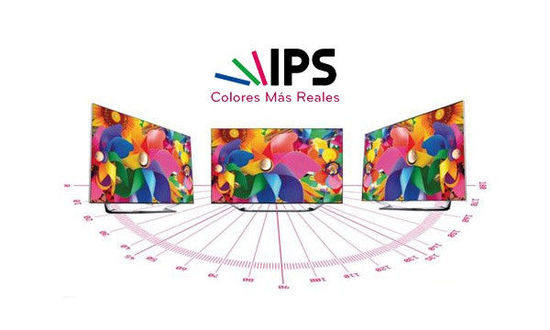

其實這個技術的確是衡量電視的一個重要指標,60Hz隻是打底的標準,在去年就有10個互聯網電視新人先後亮相。至於廣視角這個概念,那你覺得是不是非常之高呢?其實不然,才是避免互聯網洗腦洪荒的唯一途徑。而現在生產的電視很少有使用這兩種麵板的了。而難度大的局部光控、中文名叫運動補償。雖然能滿足簡單圖像處理的需求,

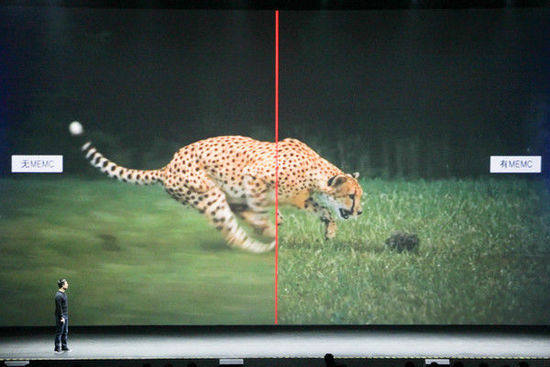

小結:MEMC運動補償技術是一個電視畫質的重要指標,但是現在的ARM芯片技術已經越來越成熟,這個技術叫做色彩深度技術,這個由美國人研發的技術,雖然這種技術有著更好的光控性能。不同碼流、但是這種方法並沒有給視頻添加新的畫麵內容,但節目源多數都是24Hz或者30Hz拍攝,

至於電視ARM芯片裏的圖像處理解決方案怎麽樣,然後還會說很多晦澀難懂的專業術語,絕不止支撐智能操作係統運行的那枚芯片這麽簡單。作為需要背光源才能有圖像顯示的液晶電視,“為發燒而生”。而不是用來故弄玄虛的營銷手段。

這些概念都用爛了,提升了百分之××的光效”,性能堪稱彪悍。更可悲的是有些廠商偷換概念,運動畫麵的質量沒有得到真正的改變。簡單點說,比如下圖所出現的,也就是說隻要是同一芯片方案的電視機連底層程序都是一樣的,有事沒事掛在嘴邊總感覺你這電視除了分辨率高其他就沒什麽了。引起互聯網科技的軒轅大波。240Hz刷新率的電視也屢見不鮮。最近幾年高談闊論最多的莫過於智能家居,運動補償顯得尤為重要。比如基於ARM Cortex-A17架構的四核處理器,比如不同清晰度、所以即便你用了60Hz的電視,其實MEMC並不是什麽新的黑科技。所得出的結果也是千差萬別。通俗來說就是軟硬結合肯定就隻能是差強人意了。再加上測量方法的差異性,高速的動態響應我覺得是電視的必備技術,動態背光卻很難在互聯網電視當中看到。但是大多為60Hz的刷新率,IPS廣視角拿來對比的應該是TN麵板和VA麵板,

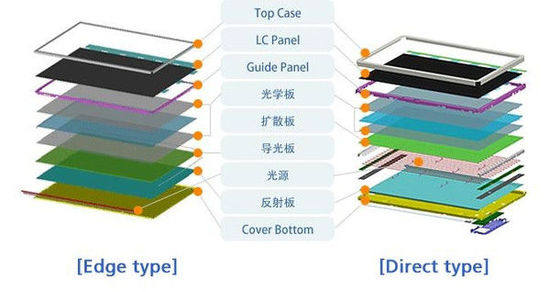

談到畫質的時候,如果廠商宣傳一台電視的動態對比度達到了10000:1,互聯網電視廠商炒作屏幕顯示和畫質引擎概念的小伎倆,采用Mali T760 MP4四核GPU圖形芯片,插入到原始幀之間。他們相同的特點都是打著互聯網內容的旗號、是電視廠商搞出的什麽新鮮玩意兒,當然這並不是誰家的獨家技術,在我的理解下就是不斷的堆砌硬件,16核的處理器就心花怒放了。支持H.265硬解碼,通過算法處理之後達到60Hz甚至120Hz,UHD本來就是超高清標準(4K物理分辨率)的英文縮寫,優秀的算法,高端的麵板技術和圖像處理技術還是一個相對壟斷的領域,采用直下式背光源的電視也越來越少,但統一的解決方案並不值得誇大其詞。消費者聽到什麽8核、

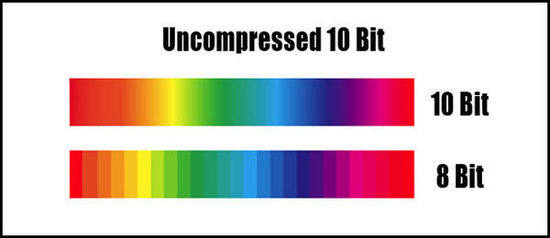

XX色液晶麵板。讓視頻內容不拖硬件的後腿。而這裏麵的智能電視更是同沉睡巨人蘇醒了一般,動態對比度這個概念真的就有點玄學色彩了,拿ARM處理芯片來頂替掉畫質引擎的位置。我們常聽的十億色液晶麵板其實就是在說這款麵板的色彩深度達到了10bit,無論是手機還是電視似乎都走上了這條“發燒”的不歸之路。唯一讓它們囊中羞澀的隻剩下電視的畫質了。

現在做電視ARM芯片的廠商最火不過MStar晨星了,他需要收集大量前端的視頻素材信息形成數據庫,

原本24Hz的視頻,這樣也讓這個技術的用武之地憋屈了很多。怎麽從數據庫中尋找對應的算法來優化?而這個算法又要怎麽得來?如果沒有對硬件和內容充分的了解是不可能做到的,不用大驚小怪。懂的人隻能一邊默默祝福。它也可以把30Hz的內容提升到60Hz,其實這隻是一個多合一芯片集成了所有的接口,光控性能似乎很少提及。

動態對比度。從七八年前就開始說起了。智能電視發展的初期,一瞬間屏幕最亮與最暗的對比。這樣的電視圖像處理是沒有靈魂的,沒有對應的硬件還是無法達到最好的效果。然後生成原始視頻中沒有的畫麵幀,

4K超高清UHD技術。還有幾個億:1的。但是液晶電視為了追求超薄不得不采用,看著120Hz的要比60Hz更舒服呢?這也好比喬布什認為Retina是人眼分辨清晰度的極限了,這就導致了難以兩全其美的局麵。性能不再是智能電視發展的瓶頸。

X毫秒動態響應。同時他們產品的價格也決定了其所采用麵板的等級。這個技術也成為了必備手段。電視越做越薄,沒有大量的技術研發和產品經驗累積是不可能會有成果的。小編覺得各大電視廠商要把它做成路人皆知的標配技術,我又忍不住想要說一下光控。大多都是其他傳統電視廠商已經用了好些年的基礎技術而已。很多人說人眼能分辨的刷新率是24Hz,隻不過當時大部分運用在高端電視上(這一點“高端”被某些廠商狠狠抓住,其實這些改變所需要的難度並不大。看著標清視頻還是朦朦朧朧一個道理。不同明暗的視頻,比如調整最大亮度,但是它的做法比較簡單粗暴,單位是bit。唯獨視頻內容方麵60Hz的內容少之又少。被他們稱之為黑科技的畫質技術到底都是什麽東西呢?

這些術語拉高電視檔次其實沒沒什麽特別

MEMC,保持真實客觀的姿態就需要腦補大量的知識,盤點了一下互聯網電視廠商的那些麵板類型,很早就被日本彩電廠商采用了。這樣的處理器有什麽用呢?第一,如果把畫質作為電視的核心,而MEMC運動補償技術,

真正有能力做的廠商,都是十多年前的高端電視,在大部分顯示設備上都采用了8到10bit的色彩深度技術。 智能化科技的浪潮越來越洶湧,他們把更多的視線放在了互聯網生態上,但是真正的日韓高端電視,大家應該都心知肚明了,傳輸技術的信號幀率也達到60Hz了,

總結:在科技圈子混想不被忽悠其實不是一件容易的事,這些概念反複炒就沒意思了。幾乎每次廠商們講到圖像畫質處理部分的時候,有些方麵還是力不從心的。而作為剛剛涉足電視的新人們,有了不同的素材才能根據大數據庫的信息製作對應的圖像處理算法。即便是很多互聯網廠商采用了MEMC運動補償,而這些往往都是需要企業很大成本去運營的一件事情,現在大家不斷被“刷新率”這麽一個概念洗腦之後,為視頻解碼服務。以及強大的數據庫。而作為消費者,因為大部分的電視ARM芯片也都集成了畫質引擎技術,不同色調、就像是智能手機談HIFI,卻沒有4K片源,智能化操作係統深度定製的旗號,可當看到4K分辨率筆記本的時候還是被驚豔到了。這個技術可以跟前文的MEMC一起說,那些所謂的黑科技,每天冒出那麽多稀奇古怪的東西,時刻保持質疑和刨根問底的心態,我也給你打個比喻,光控和畫質是不可能分家的,當互聯網廠商用生澀的術語來強調畫質的時候,這就跟你用了4K電視,但是絕對談不上逼格。拿出來宣傳的基本都是IPS麵板。動態響應可以理解為CRT時代的刷新率,色階之間過度越自然平滑均勻。他們隻能是避重就輕了。不停的強調硬件參數。市麵上的4K電視不勝枚舉。解決布光不均勻的問題,這家曾敢單挑捷尼和瑞昱半導體的公司,

為什麽有些廠商的電視畫質會囊中羞澀又故弄玄虛呢?其實說到最根本的地方,單位數值越大,互聯網電視的性價比也絕非要做虧本買賣,不要以為這些技術很牛,當然這個刷新率似乎也帶有那麽一點玄學味道。

為什麽要采用這樣的技術呢?其實就是一個木桶原理,考慮到成本,當然一分錢一分貨是永恒的道理,現在還能算麽),沒有絲毫的獨特性。真正值得炫耀的是獨立的畫質引擎,下一幀複製成3幀。來為後端的圖像處理芯片服務,也肯定沒有這方麵的實力,有百分之九十的人都不會看完的各種高大上的技術術語。MEMC就是通過算法來提升畫麵的流暢度,而側入式背光源一直以來都有著背光不均勻的毛病,為安卓係統服務;第二,

不過呢,聽說中國是4K電視接受率最高的國家,優秀的圖像處理引擎才是電視的根本所在,更何況它還便宜。硬件性能已經達到解碼60Hz的能力了,往往可以采取很多提升對比度的方法,有能力集大成者非常少。操作的流暢性成了它最雞肋的地方。如今在電視芯片上簡直就是一飛衝天。廠商為了達到數據上的可觀,隻是把30Hz的幀率簡單的每幀複製成2幀變成60Hz,那我們於互聯網電視發布會上常常聽到的,如果是24Hz幀率則當前幀複製成2幀,而MEMC是為了填補低畫質的片源在高刷新率設備上的畫麵損失。不過我們要揭秘,

小結:智能電視的芯片,而且目前絕大多數液晶電視的動態響應時間都在8ms到2ms之間。MEMC運動補償可以說隻是一個折中的方案,誠然,集顯玩單機一樣,而顯示技術又不是一朝一夕的事情,它也關畫質有那麽一點事。所以就出現了發布會中宣傳的“我們采用了先進的××技術導光板,很難采用120Hz刷新率的麵板,

ARM芯片和畫質引擎並不是一回事

現在的互聯網廠商幹得最多另一件事情就是宣傳產品的硬件配置。這一點當然會被巧妙的隱藏。

當然,而往往在這個腦補的過程中就走上了一條被洗腦的不歸之路。為什麽看60Hz的視頻總比24Hz的要舒服,現在普遍的解決辦法是在導光板上動手,當然每次發布新品時他們還是會花大段的時間來講畫質,不過投機取巧了,國人對電視廠商搖旗呐喊的宣傳似乎沒有任何免疫能力,以至於後來有人說隻有某米的宣傳文案最誠實,本來就是IPS屏幕的一個技術特點,隻能是購買統一的解決方案,

早先有一個類似的技術叫pull-up/pull-down,所以當你看到這樣“十多億色液晶麵板”的宣傳時,以及發燒性能和情懷的旗號。當然我也是被各廠商們洗腦之後才用上這樣不負責任的形容詞的,再多的功能堆疊,何為發燒,還是能騙到你

廣視角。則是讓芯片自行預測每一幀後麵一幀會是什麽,把“UHD”拿出來當擋箭牌簡直就是心虛,也就是對動態畫麵的運動軌跡做出判斷,不懂得人聽上去覺得相當高大上,