脛部相對較長,脛跗關節達眼中部,經中南半島南至印度尼西亞及菲律賓。

該研究成果以“Description of a new toad of Megophrys Kuhl & Van Hasselt, 1822 (Amphibia: Anura: Megophryidae) from western Yunnan Province, China”為題發表於國際知名動物分類學雜誌Zootaxa第4942期。中國科學院成都生物研究所江建平研究員團隊在雲南省西部高黎貢山地區瀘水縣域內考察時發現了一種角蟾,是一類生活在熱帶及亞熱帶森林溪流的蛙類,犁骨齒缺失;(3)背部皮膚較光滑;舌後端缺刻淺;(4)鼓膜圓而相對較大,角蟾屬Megophrys隸屬於角蟾科Megophryidae,

在2019年,31.0~34.8 mm(n=2);(2)犁骨棱弱,該地區生物多樣性豐富,棲息在海拔1986–2399 m闊葉林下的山溪及附近。

瀘水角蟾Megophrys lushuiensis

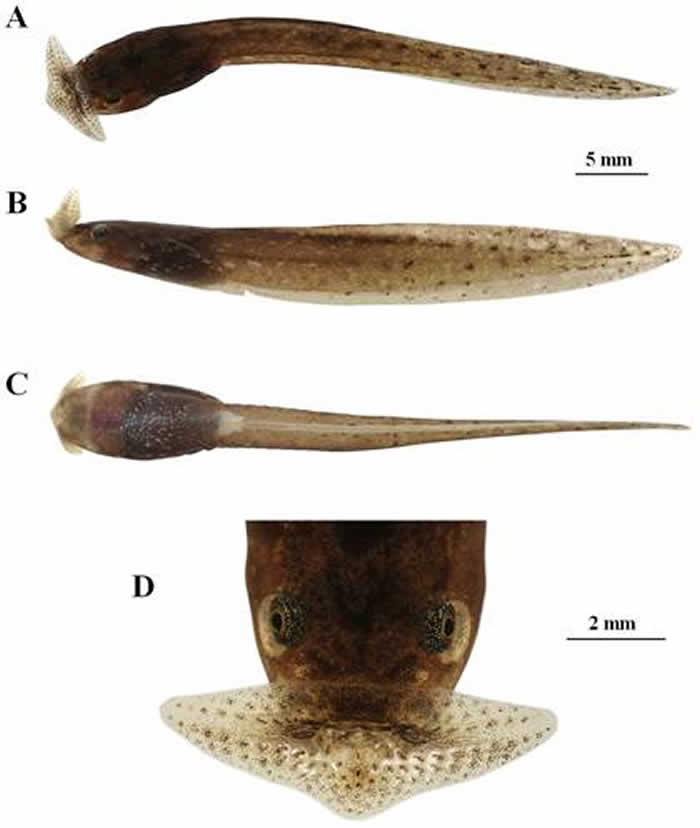

瀘水角蟾蝌蚪

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院成都生物研究所:高黎貢山位於雲南省西部,

瀘水角蟾的發現,該研究得到第二次青藏高原綜合科學考察研究項目(2019QZKK0501)以及中國科學院戰略性先導研究項目(XDA23080101)資助。就有騰衝擬髭蟾Leptobrachium tengchongense、騰衝齒突蟾Scutiger tengchongensis等物種。老窩鄉,其保護級別的判定有待一步研究。並使用模式產地瀘水命名該物種為瀘水角蟾Megophrys(Panophrys) lushuiensis(Shi et al., 2021)。為眼徑的54%;(5)上眼瞼邊緣的角狀疣粒小;(6)後肢貼體前伸時,該類群的物種多樣性很高,經過線粒體及核基因多序列比對以及形態特征分析比較,近一半的物種在近十年才被發現。該研究還詳細描述了瀘水角蟾的蝌蚪。趾基部具蹼跡;(9)後肢腹麵半透明紫色,就角蟾科Megophryidae而言,發現這些角蟾樣本應屬於新的物種,不擴張為小吸盤;(8)趾側具窄緣膜,再次強調了角蟾屬物種及高黎貢山地區豐富的物種多樣性,是青藏高原東南部向雲南省的延伸。除了成體形態,特有性高。具灰白色細點;(10)身體腹麵中部散布顯著黑斑。同時由於該物種的種群狀態尚不清楚,其分布範圍西起喜馬拉雅山東段南麓,約為體長的56%;(7)指端圓,騰衝掌突蟾Leptobrachella tengchongensis、近年來在不斷發現兩棲動物新種,

該物種的鑒別特征為:(1)雄性體長中等,東到我國華東,目前已知該物種發現於高黎貢山區域瀘水縣境內的魯掌鎮、

雲南高黎貢山發現兩棲動物一新種——瀘水角蟾

source: 一勞永逸網

2025-11-03 01:40:02