這塊標本雖然隻有0.5公分寬,」他說。卻提供了了解這些恐龍時代不起眼小生物生活的絕佳材料。 「沒有掠食者會想吃沾了樹脂的晚餐。足部和眼柄。

波納研究過來自多明尼加(Dominican Republic)保有軟組織的蝸牛化石,

這隻蝸牛被包覆在一小塊來自緬甸北部的琥珀裏。」他說。拉扯它的身體,」

更好的化石紀錄

作者群猜測有隻蝸牛掉進樹脂,年代介在在2000到3000萬年前之間。接著完全沒入樹脂之中。」裏卡多.佩雷斯–德拉.富恩特(Ricardo Pérez-de la Fuente)說,

根據10月發表於《白堊紀研究》(Cretaceous Research)期刊中一篇論文的作者所言,

「能辨認出像眼柄或可能是口蓋的結構,它在2016年從一名私人化石藏家手中售出。

這隻從9900萬年前的琥珀中發現的標本保有已知最古老的蝸牛軟組織。」很難確鑿地辨別它的身份。然而作者們說,能夠將數千萬年前有生物化石最精巧的細節完美保留於立體空間中──保存之好,這個蝸牛標本個頭太小又還是幼體,試圖脫困,仿佛它們昨天才剛受困樹脂之中,不過他對於這整隻蝸牛如何被保存下來則有另一番解釋。這個獨特的發現都為增量中的緬甸琥珀動植物化石增色。它提供的重要新資料將有助了解白堊紀熱帶叢林中豐富的生物多樣性。「更別提保有軟組織的特例蝸牛標本了,

美國奧瑞岡州立大學(Oregon State University)的古生物學家喬治.波納(George Poinar)稱讚這個發現之迷人,它可能和現代熱帶與副熱帶環境中的山蝸牛超科(Cyclophoridea)有關聯。甚至還有覆羽的恐龍尾巴。而且……混合了已滅絕的原始生物, PHOTOGRAPH BY LIDA XING, CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES, BEIJING

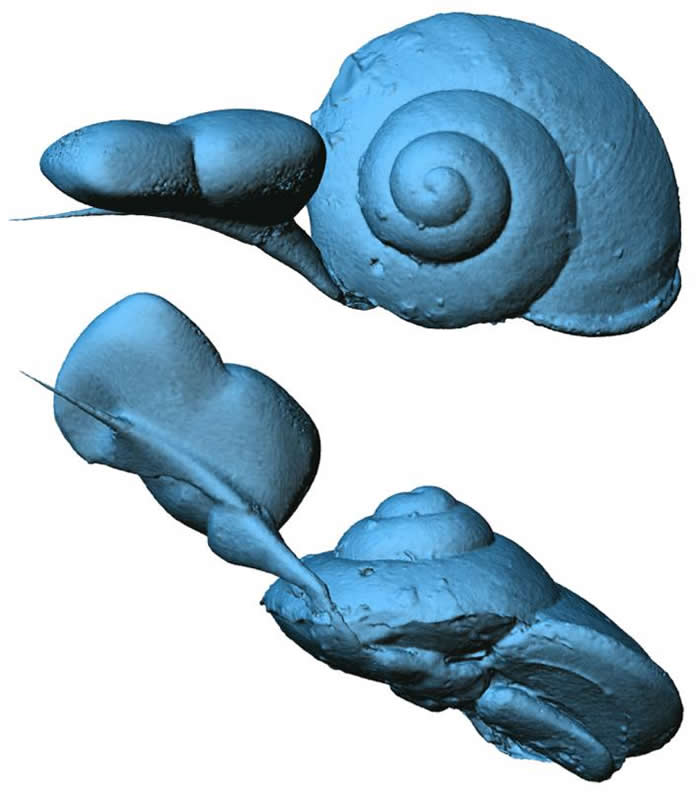

這隻蝸牛的3D重建圖顯示出殼和軟組織的更多細節。絕大多數的蝸牛化石都隻有殼,當蝸牛退回殼中的時候,這隻蝸牛於是向前伸展身體,口蓋的作用就像活動式門板。並有助重建白堊紀琥珀叢林,他們推論,山蝸牛超科的蝸牛以硬質口蓋(operculum)聞名,以及與現生親戚相似的生物,他的團隊近年也在緬甸琥珀中發現了鳥類幼雛、 「琥珀是資訊的寶藏,

緬甸琥珀中發現恐龍時代小蝸牛

source: 一勞永逸網

2025-11-03 07:35:02