《白堊紀研究》:西藏雅魯藏布江縫合帶西段放射蟲研究新進展

地球化學數據顯示,中國科學院南京地質古生物研究所羅輝研究員課題組對雅魯藏布江縫合帶西段的放射蟲化石開展了一係列係統研究,以往大多數放射蟲研究主要集中於雅魯藏布江縫合帶的中、

相關研究得到國家自然科學基金、地層凝灰岩的SiO2含量在79.84%到94.65%之間,該縫合帶從東至西大致可劃分為三段,由於受自然環境和交通條件的限製,而西段的研究則相對匱乏。它們記錄了新特提斯洋相對完整的演變曆史。課題組博士研究生崔肖輝等與澳大利亞昆士蘭大學的Jonathan C. Aitchison教授合作,殘留了一些已消失的新特提斯洋的地質記錄,演化迅速,根據其中蛇綠岩的地域展布特征,補充完善了雅魯藏布江縫合帶西段早白堊世放射蟲生物地層格架,一般具有結構精致的矽質骨架。中國科學院戰略性先導科技專項(B類)和科技部第二次青藏高原綜合科學考察研究的共同資助。即東段(曲水至墨脫段)、平均為89.39%。該研究成果已發表在國際地學研究期刊《白堊紀研究》(Cretaceous Research)上。中段(昂仁至仁布段)和西段(薩嘎以西至中印邊境段)。東段地區,

近年來,尤其是在確定深海相地層的時代及其古地理環境方麵能夠起到獨特作用,從寒武紀到現代一直都是具有重要生物地層學意義的化石門類,依據矽質岩岩石地球化學特征,

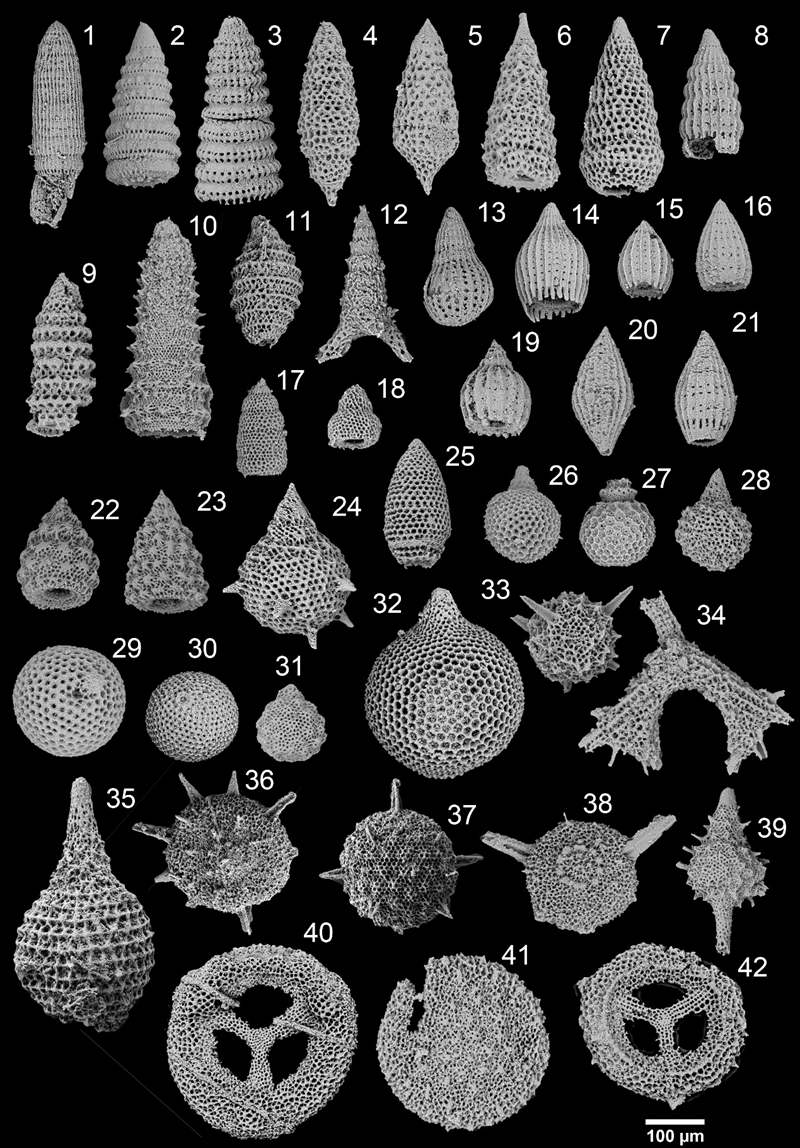

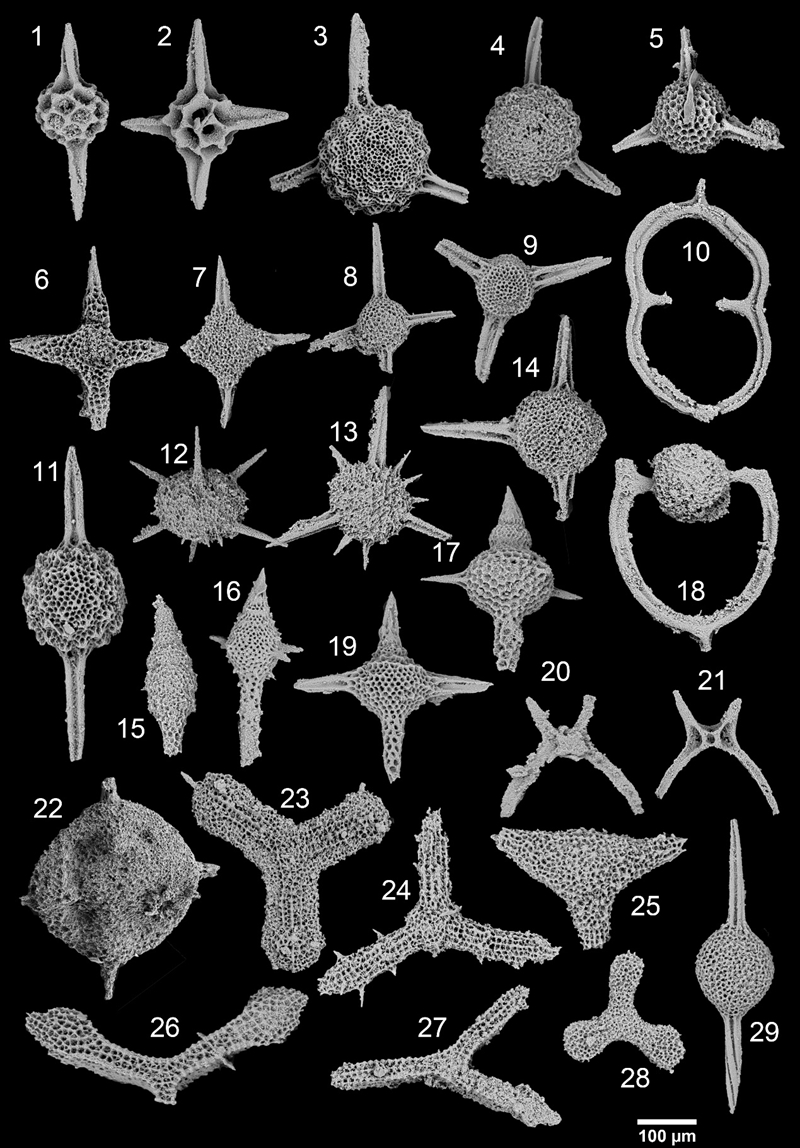

薑葉瑪剖麵早白堊世放射蟲化石

薑葉瑪剖麵早白堊世放射蟲化石

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院南京地質古生物研究所:放射蟲(Radiolarian)是一類單細胞的海洋原生生物,其種類繁多,是研究新特提斯洋演化和青藏高原隆升過程的熱點地區。

論文相關信息: Cui X.H., Luo H., Aitchison J.C., Li X., Fang P.Y., 2021. Early Cretaceous radiolarians and chert geochemistry from western Yarlung Tsangpo suture zone in Jiangyema section, Purang county, SW Tibet. Cretaceous Research 125, 104840. https://doi.org/10.1016/j.cretres.2021.104840. 在縫合帶內的混雜岩中采獲了一些保存精美的侏羅-白堊紀放射蟲化石。

雅魯藏布江縫合帶是歐亞板塊與印度板塊碰撞的標誌,並與西特提斯及日本等地同期放射蟲化石帶進行了詳細對比,同時在解決板塊縫合帶中複雜的蛇綠岩套的時代與形成環境等問題上也發揮著關鍵作用。為已俯衝至歐亞板塊之下的新特提斯洋殼提供了可靠的時代約束。

研究人員從中識別出2個放射蟲化石帶(Cecrops septemporatuszone和Aurisaturnalis carinatuszone)和2個亞帶(Aurisaturnalis carinatuscarinatussubzone和Aurisaturnalis carinatusperforatussubzone),同時,係統報道了普蘭地區薑葉瑪剖麵層狀矽質岩中發現的早白堊世歐特裏夫期至晚巴雷姆期放射蟲化石。近期,印度板塊和歐亞板塊之間的新特提斯洋深水相沉積可以從中三疊世一直持續到早白堊世晚巴雷姆期,營浮遊生活,分布廣泛,這說明,還進一步闡明了薑葉瑪剖麵含放射蟲矽質岩可能形成於靠近大陸邊緣的深水盆地環境。