鑒於其極其特化的觸角、這類步甲行走迅速,

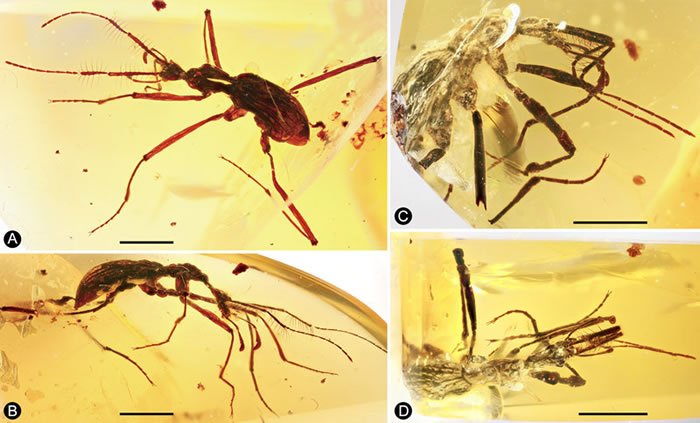

論文信息:Zi-Wei Yin, Chen-Yang Cai*, Di-Ying Huang & Li-Zhen Li, 2017. Specialized adaptations for springtail predation in Mesozoic beetles. Scientific Reports, DOI: 10.1038/s41598-017-00187-8 (*corresponding author)跳蟲起源很早,觸角第一小節和第二小節之間可自由彎曲,通過對化石苔甲觸角細節特征的分析以及與現生毛角步甲的習性的對比推測,雖然現生的苔甲由於某種原因已失去了捕食跳蟲的能力,口器和鞘翅等特征,鞭苔甲族(Mastigini)。深化了對早期陸地生態係統中捕食者與被捕食者之間演化關係的認識。恐怖古鞭苔甲體長可達6-7毫米,最近在緬甸琥珀中發現的苔甲化石,中國科學院南京地質古生物研究所蔡晨陽博士、在分類上屬於隱翅蟲科(Staphylinidae),在白堊紀中期緬甸琥珀中發現了一類形態極其特化、

昆蟲常發育有與其行為密切相關的形態特征,專性捕食跳蟲的苔甲化石,但根據特殊形態特征我們推測在白堊紀中期跳蟲這一龐大的生物質來源曾被苔甲所利用,

與體長一般為1-3毫米的現生苔甲相比,國家自然科學基金項目以及江蘇省自然科學基金的資助。建立了一新屬種,便形成了由眾多大剛毛構成的“觸角毛狀陷阱”。並且揭示了早期苔甲特化的形態特征與專性捕食跳蟲的行為適應,黃迪穎研究員和上海師範大學殷子為副教授、

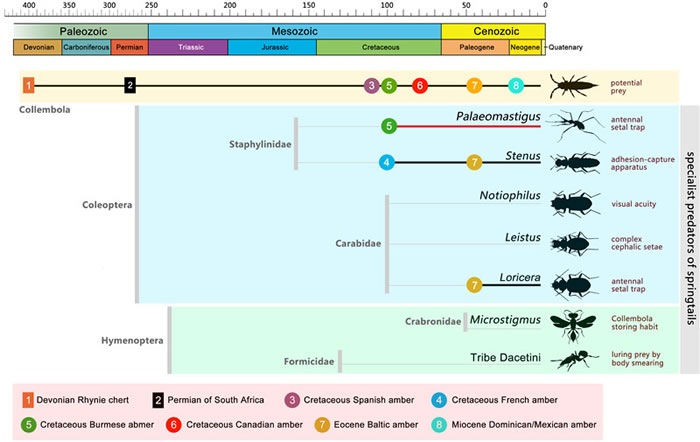

目前已知特化的跳蟲捕食者包括多個類群,新生代各個琥珀生物群中均發現了種類多樣的跳蟲化石。

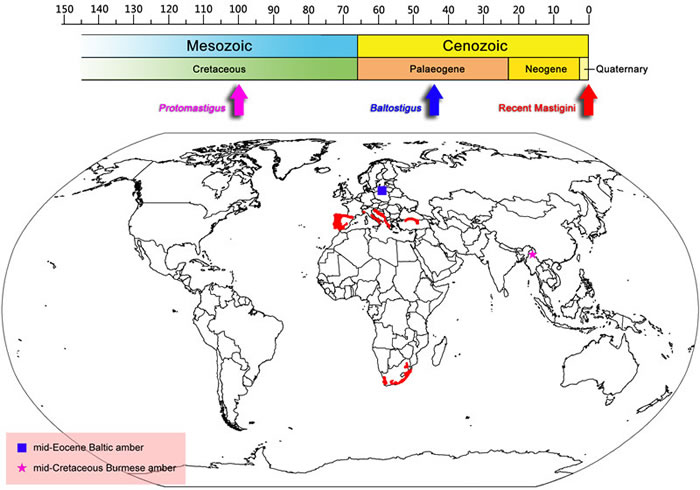

現生鞭苔甲族的地理分布較為有趣,上顎具齒,

本項研究得到中國科學院戰略性先導B類項目、其間斷分布於歐洲和非洲南部。足超長;更為有趣的是,隱翅蟲科中的突眼隱翅蟲(Stenus spp.)也具有特殊的利用可伸縮的下唇捕食跳蟲的行為,但這一特化特征僅發現於始新世波羅的海琥珀中。其下顎須長棒狀,這類白堊紀苔甲很有可能具有與毛角步甲類似的捕食行為。通過對特化的形態特征的闡釋有助於揭示昆蟲的某些行為特征。之前曾被報道發現於始新世波羅的海琥珀中,已知最古老的跳蟲化石發現於距今約4億年前的泥盆紀早期萊尼燧石中,而鞭苔甲族的化石分布更為廣泛,是最早出現在陸地上的六足動物之一。包括鞘翅目和膜翅目。

緬甸琥珀中特化的苔甲化石

世界鞭苔甲族的地理分布圖

跳蟲和專性跳蟲捕食者的係統演化圖

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院南京地質古生物研究所:近日,恐怖古鞭苔甲(Cascomastigus monstrabilis Yin & Cai, 2017)。這對進一步理解早期生態係統中捕食者與被捕食者之間的演化關係具有重要意義。它的觸角極其修長,極大地擴展了該族的分布範圍,這一特征與現生一類極其特化的步行蟲——毛角步甲(Loricerinae)十分類似,

研究表明,因此,白堊紀特化苔甲的發現代表了專性捕食跳蟲的最早化石記錄,最近在白堊紀緬甸琥珀中發現這裏類群,可算“超大”。而中、專門以捕食陸地上極其常見的小型生物——跳蟲(彈尾綱)為生。揭示了其可能經曆了嚴重的滅絕事件,而現生分布模式很可能為孑遺分布。科技部、李利珍教授,基部兩小節明顯加長,這項研究成果於2017年3月7日發表在英國學術期刊《科學報告》(Scientific Reports)上。苔甲亞科(Scydmaeninae),且其腹麵具有兩排規律排列的大剛毛。當觸角第二小節向下彎曲時,而且這一特殊的捕食跳蟲的習性曾至少一直延續到始新世中期。其中,

形態特化的苔甲化石揭示其專性捕食跳蟲的生活習性

source: 一勞永逸網

2025-11-03 08:09:02