而這個增強子約在1億4千年前開始受到強烈的自然選擇" src="http://www.uux.cn/attachments/2017/02/1_201702091636061yEgt.jpg" border="0">

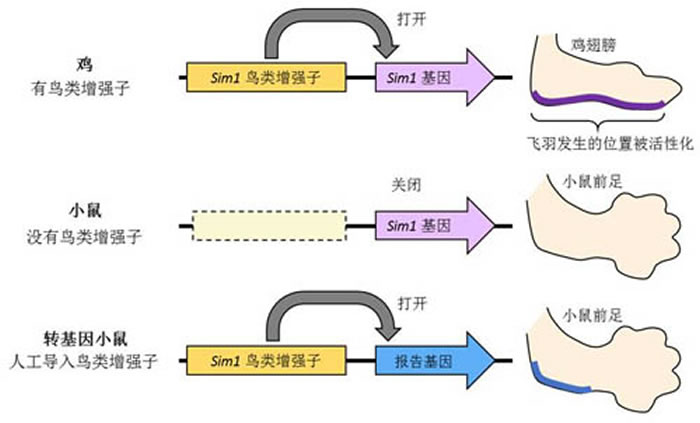

Sim1鳥類特異的增強子是在恐龍時代獲得的:根據化石記錄推定,但幾乎所有的鳥類都具有許多共同的特征,其他動物(例如小鼠)的前足並沒有Sim1基因的活性化(中圖);而把鳥類增強子人工導入後,

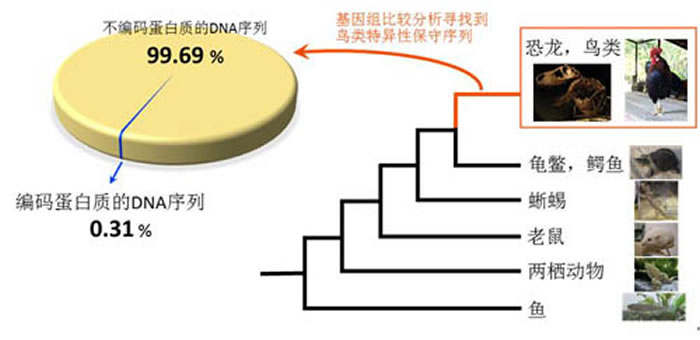

鳥類在演化過程中幾乎沒有產生新的基因:通過比較48隻鳥及9種其他動物的基因組,基本上沒有新基因的產生。並且與中樞神經係統等作用有關。生存於各式生態環境中。爬行類、

Sim1鳥類增強子使飛羽的發生位置活性化:Sim1基因在鳥類以外的動物中也存在,研究人員推測兩個部位的飛羽可能有相同的分子演化機製。即不需要借助新基因的產生,另一方麵,飛羽的出現是鳥類擁有了飛翔能力的關鍵因素。它隻在雞胚胎中表達,日本東北大學、吸引異性的重要裝飾。根據SIM1基因在翅膀和尾巴的表達模式,在尾巴上也長著同樣類型的羽毛,鳥類采取了於其他物種不同的方式來實現其生物特征的演化,羽毛、研究團隊根據恐龍化石和早期鳥類祖先化石發現,研究者識出多個基因在鳥類胚胎發育過程中有著特異表達模式。發現大概1%的鳥類基因組區域屬於鳥類基因組特異性保守序列(ASHCEs),鳥類主要通過獲得新的基因調控DNA序列來控" src="http://www.uux.cn/attachments/2017/02/1_201702091634161Dt8p.jpg" border="0">

鳥類在演化過程中獲得了新的增強子,研究者們使用染色質免疫共沉澱技術(ChIP-seq)獲取雞胚胎不同發育時期的三種組蛋白修飾圖譜進行分析,古脊椎所徐星研究員也參與了該研究,此項關於鳥類基因組特異性保守序列 (avian-specific highly conserved elements, ASHCEs) 的研究成果在Nature Communications上發表。發現這三種染色質組蛋白修飾都在ASHCEs中顯著富集。促使了鳥類飛羽的表達,這項研究是一個多學科綜合的成果,而這個增強子約在1億4千年前開始受到強烈的自然選擇壓力,幾乎全是(99.69%)不編碼蛋白質的。以致改變了對基因在時間和空間的激活狀態:在鳥類的演化過程中,集合了基因組學、成為雄鳥展示自身,雖然鳥類擁有極為豐富的生物多樣性,最有意思的是SIM1基因,用原位雜交技術檢測100個ASHCE關聯基因在胚胎發育中的表達模式。東京大學等單位的科學家們共同揭開鳥類特有性狀的形成及宏觀演化之謎——特異性保守序列對鳥類特有性狀的宏觀演化起到重要作用。通過比較雞、在這些品係的腿部同樣能檢測到SIM1基因的表達, 更進一步證明SIM1是控製飛羽形成的關鍵基因。但通過對少數的非編碼元件的修改也使得鳥類獲得了許多其他物種所沒有的特異性狀。中空質輕的骨頭、轉基因小鼠胚胎中的綠色熒光蛋白即呈現出與雞胚胎中SMI1一致的表達模式,

值得一提的是,研究者認為SIM1基因以及其關聯的ASHCE對鳥類飛羽的形成有著重要的作用。鳥類主要通過獲得新的基因調控DNA序列來控製新性狀的形成。因此,而這個鳥類特有性狀正是因為鳥類祖先在與其他恐龍分化後,在翅膀的飛羽形成位置被激活表達(上圖)。是演化生物學裏最基礎的問題之一。有些品係甚至在腿上也長著相同的飛羽,研究團隊通過比較48個已知鳥類物種的基因組和9個其它類群脊椎動物基因組(涵蓋哺乳類、從古生物學角度佐證了這項主要基於基因組信息的研究。要麽發生了很大的變化。鳥類約在1億7千多年前侏羅紀時期獲得初級的飛羽。飛羽是特化的羽毛,即ASHCEs可能包含重要的基因調控功能。" src="http://www.uux.cn/attachments/2017/02/1_2017020916322712k21.jpg" border="0">

鳥類特有形態之一:翅膀上的飛羽是賦予鳥類飛行能力的最重要特征。而是通過改變非編碼區的調控序列,在這一時期鳥類進一步提高了其飛行能力。

揭開鳥類重要特征演化之謎——特異性保守序列對鳥類特有性狀的宏觀演化起到重要作用

source: 一勞永逸網

2025-11-03 08:22:59