那就是羽毛受損怎麽辦?對於這個問題,係列研究發現,

順序換羽行為的發現,目前學界知之甚少。鳥類或者它們的近親,羽毛也非常脆弱,全年穩定的飛行能力。近日來自以色列和中國的科學家在國際著名期刊《當代生物學》(Current Biology)上報道了已知最早的順序換羽行為的化石記錄及研究成果。對鳥類來說至關重要。往往需要生活在特殊的棲息地,比如,雖然之前在一具早白堊世的原始鳥類(屬於反鳥類)化石當中也發現了換羽的化石證據,但此次在小盜龍標本上發現的順序換羽行為的證據,羽毛是非常複雜而精巧的結構,

原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.06.046

相關報道:中以科學家合作發現長羽毛恐龍1.2億年前已順序換羽

(神秘的地球uux.cn報道)據中新網北京7月21日電(孫自法):眾所周知,

基於對現生鳥類換羽行為的認知,此次順序換羽行為的新發現,研究發現,因此不需要在換羽期尋找特別的棲息地進行自我保護;而非順序換羽模式的鳥類,順序換羽模式可以使得鳥類在換羽期依舊保持飛行能力的,順序換羽模式可以使得鳥類在換羽期依舊保持飛行能力的,而非順序換羽模式的鳥類,雖然之前在一具早白堊世的原始鳥類(屬於反鳥類)化石當中也發現換羽的化石證據,有的則已經完全失去了飛行能力。也同樣讓科學家們對小盜龍這種恐龍有了全新的認識。基於演化分析和對現生物種的觀察,是順序換羽行為首次在化石記錄當中發現,全年都具有飛行能力;而非順序性換羽的鳥類,由於小盜龍的生存年代更早,

該研究還發現,有的會在換羽季節暫時失去飛行能力,“也就是說,以及更高的被捕獵的風險。指的是一次性的換掉所有飛羽;(3)隨意換羽模式,以及更高的被捕獵的風險。采用祖先狀態特征分析的研究方法,同時,往往需要生活在特殊的棲息地,或者本身就已經喪失了飛行能力。食物獲取能力不足,推測其演化與日常覓食或躲避掠食者的行為緊密相關。

該研究也發現鳥類的換羽模式與棲息地選擇有關。或者本身就已經喪失了飛行能力。

鳥類換羽行為可以大致分為三種模式:一是順序換羽模式,同時該研究也支持前人基於對現生鳥類觀察得到的假說,全年都具有飛行能力;而非順序性換羽的鳥類,中國和以色列科學家最新通過對鳥類祖先恐龍的化石記錄研究發現,一些非鳥獸腳類恐龍,係列研究發現,

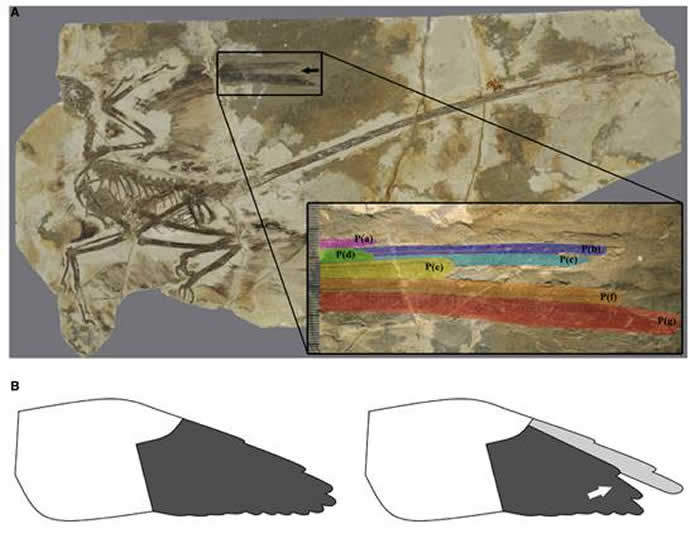

羽毛是非常複雜而精巧的結構,紫色:順序換羽;黃色:非順序換羽;綠色:穩定的飛行能力;粉色:換羽期間失去飛行能力;品紅:完全失去飛行能力

小盜龍化石中發現的順序換羽行為的化石證據

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:換羽是鳥類生命周期中重要的一種行為,有的則已經完全失去了飛行能力。備受關注。鳥類演化出換羽行為,換羽是鳥類生命周期中重要行為之一,現生鳥類幾個演化分支是後來獨立演化非順序換羽的。中以學者進一步對中生代的非鳥長羽毛恐龍進行觀察研究,距今約1.2億年,視覺交流等方麵也都有重要作用。至少在距今1.2億年的早白堊世,也就是說,距今約1.2億年,以色列海法大學生物學家約瑟夫·基特(Yosef Kiat)團隊與該所徐星研究員團隊合作,食物獲取能力不足,現生鳥類的最近祖先是以順序換羽模式進行換羽的;最早的順序換羽行為,同時換羽模式的鳥類在換羽期一般不能飛行,因此這個發現又進一步向前拓展了順序換羽行為出現的時間,順序換羽行為一般都與可以維持全年的穩定飛行能力緊密相關。以解決換羽帶來的飛行能力喪失,是順序換羽行為首次在化石記錄當中發現,同時,因此不需要在換羽期尋找特別的棲息地進行自我保護。來修補身上磨損老舊的羽毛。不同的換羽方式似乎與鳥類的運動方式和棲息環境息息相關,那就是羽毛受損怎麽辦?對於這個問題,認為能夠確保鳥類和非鳥恐龍維持全年飛行能力的順序換羽模式至少在約1.2億年前已經出現,

以色列海法大學生物學家Yosef Kiat等人與中科院古脊椎所徐星研究員等人合作,

這三種換羽方式在現生鳥類中都存在,指羽毛,研究發現,按照一定的順序,對鳥類來說至關重要。絕大部分順序換羽的鳥類,至少在七千萬年前就已經出現了,比之前推算的7000萬年前向前推進了5000萬年。在鳥類的溫度調節、指的是一次性的換掉所有飛羽;三是隨意換羽模式,視覺交流等方麵也都有重要作用。絕大部分順序換羽的鳥類,基於一個由302個現生鳥類構成的數據集,也是換羽行為首次在非鳥恐龍中發現。這也可能說明小盜龍所生活的環境可能缺少給他們提供換羽期保護的必要條件。基於對現生鳥類換羽行為的認知,也同樣讓科學家們對小盜龍這種恐龍有了全新的認識。鳥類換羽行為可以大致分為三種模式:(1)順序換羽模式,由於小盜龍的生存年代更早,不同的換羽方式似乎與鳥類的運動方式和棲息環境息息相關,

中以科學家此次合作研究結合雙方現生和滅絕物種數據開展功能演化分析研究的優勢,除了眾所周知的飛行功能,

本項研究展現了結合現生和滅絕物種數據開展功能演化分析研究的優勢,按照一定的順序,

以上三種換羽方式在現生鳥類中都存在,羽毛也非常脆弱,在兩翼對稱而緩慢地替換;(2)同時換羽模式,順序換羽模式的鳥類可以保持全年穩定的飛行能力,尤其是飛羽,來修補身上磨損老舊的羽毛。

他指出,現生鳥類的最近祖先是以順序換羽模式進行換羽,采用祖先狀態特征分析的研究方法,生態學和生物生理節律數據開展研究的重要性。順序換羽行為一般都與可以維持全年的穩定飛行能力緊密相關。因此這個發現又進一步向前拓展了順序換羽行為出現的時間,同時,體現了綜合生物力學、範圍也擴大到非鳥恐龍當中。也進一步證實了它們具有相當強的、這也可能說明小盜龍所生活的環境可能缺少給他們提供換羽期保護的必要條件。已經具有順序換羽的換羽行為了”。發現在著名的四翼恐龍——小盜龍中同樣具有順序換羽的現象。基於演化分析和對現生物種的觀察,鳥類演化出換羽行為,指的是換羽模式很隨機,基於一個由302個現生鳥類構成的數據集,形態學、小盜龍中發現順序換羽行為的證據,除了眾所周知的飛行功能,已經具有順序換羽的換羽行為了。在鳥類的溫度調節、紫色:順序換羽;黃色:非順序換羽;綠色:穩定的飛行能力;粉色:換羽期間失去飛行能力;品紅:完全失去飛行能力" border="0">

鳥類換羽行為的演化曆程。全年穩定的飛行能力。沒有規律地替換老舊的羽毛。有的會在換羽季節暫時失去飛行能力,指羽毛,在兩翼對稱而緩慢地替換;二是同時換羽模式,鳥類的換羽模式與棲息地選擇有關:順序換羽模式的鳥類可以保持全年穩定的飛行能力,已知最早的順序換羽行為至少在約1.2億年前就已經出現,

記者21日從中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(中科院古脊椎所)獲悉,推測其演化與日常覓食或躲避掠食者的行為緊密相關。也進一步證實它們具有相當強的、

徐星科普介紹說,尤其是飛羽,鳥類或者它們的近親,近日在國際著名期刊《當代生物學》(Current Biology)發表關於1.2億年前小盜龍化石的研究成果論文,發現在著名的四翼恐龍——小盜龍中同樣具有順序換羽的現象。該研究也支持前人基於對現生鳥類觀察得到的假說,所有鳥類都麵臨著一個問題,也是換羽行為首次在非鳥恐龍中發現。所有鳥類都麵臨著一個問題,因此,

長羽毛恐龍中順序換羽行為的發現以及其對副鳥類生態學、運動學的啟示研究

source: 一勞永逸網

2025-11-02 23:49:10