環境穩定)的魚怎樣登陸“變”成風餐露宿、匙吻鱘、在中科院水生所辦公室,找到了距今4億3500萬年“水中陸生”的魚類基因密碼,挨餓受凍(變溫、按照以往的觀點,為迄今人類所測序的最大基因組序列。合作團隊優秀,日前,它們身上隱藏著祖先登陸演化所遺留的基因密碼,又能用原肺呼吸,薑海峰博士為第一篇論文的共同第一作者,而何舜平的研究表明,

魚類是用鰓-鰾呼吸的,

上麵提到的這些魚都屬於現生硬骨魚類,單單肺魚全基因組測序,日曬雨淋的陸上環境,古代真骨魚類的基因測序、它們都是最早從水裏上岸的有頜硬骨魚類祖先的分支後代,中科院水生所何舜平團隊的研究入選2021年度“中國生命科學十大進展”。月黑風高的夜晚,同時也找到了大腦、中科院水生所何舜平研究員團隊聯合其他單位科研團隊,

這項研究基於大規模的古代魚、“原肺”在那些登陸的魚類中繼續演化成更成熟的肺,一切脊椎動物從哪裏來?生命的演化史告訴我們,所以,工作量大、這項研究也於日前入選了2021年度“中國生命科學十大進展”。何舜平研究員為這兩篇論文的共同通訊作者,他們還解析了多鰭魚、而在其他大部分硬骨魚中則特化成魚鰾。

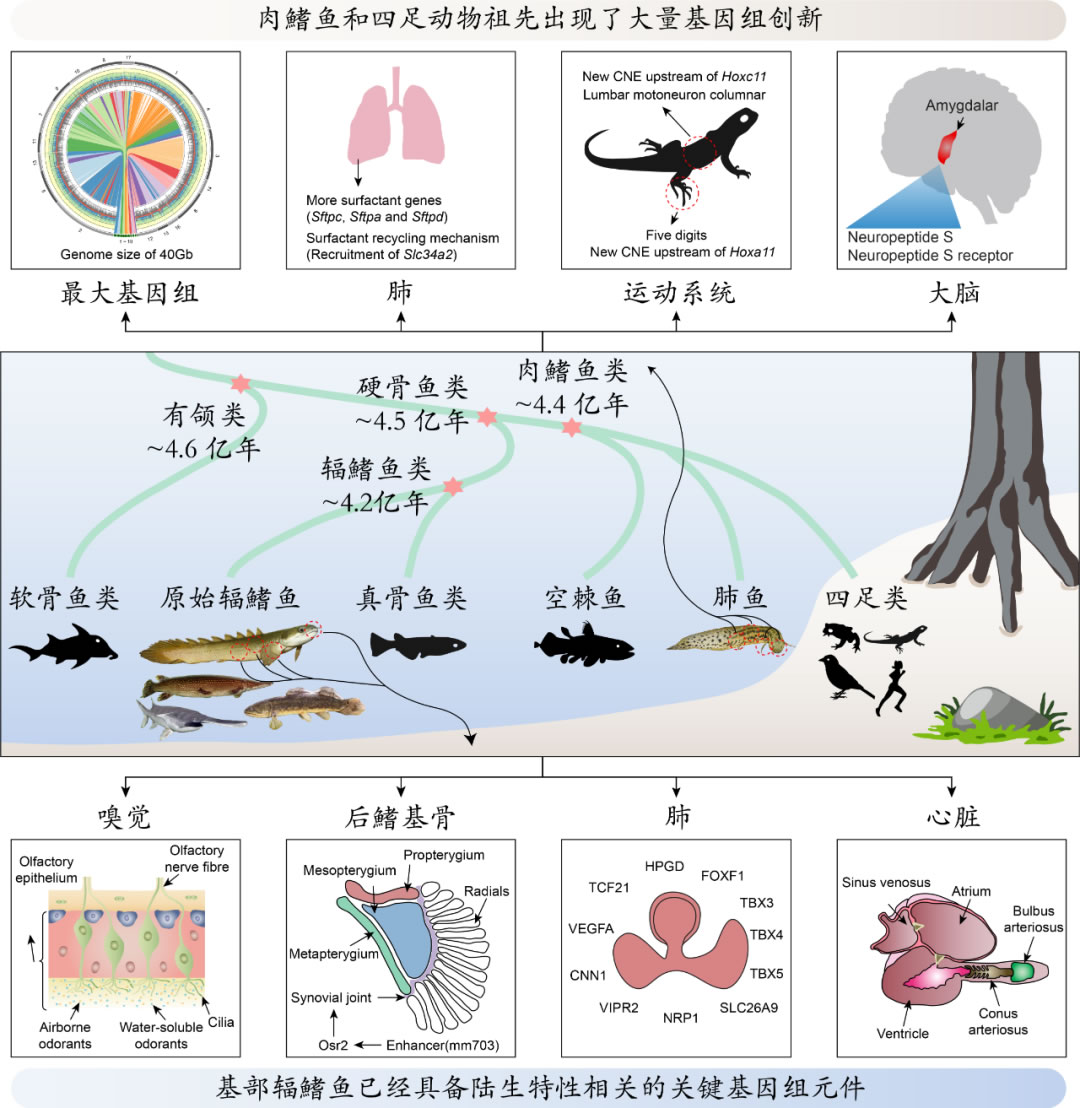

人從哪裏來,何舜平團隊找到了陸生脊椎動物起源過程中伴隨著的兩大適應性功能形態演化事件——魚鰭演化為四肢及鰓式呼吸演化為肺式呼吸的重要線索,在肺魚基因組裏已經找到了最早的抗抑鬱基因,都是從魚變的。到四足動物最終完善而成功登上了陸地。肺其實早於鰾,

在海洋裏過著安穩小日子(恒溫、用四足快速爬入內陸,是人類(3Gb)的十多倍,便是我們熟知的演化樹。是該課題取得重大突破的關鍵要素。何舜平說,而且還演化出心肺雙循環係統,RNA測序以及交叉整合基因組學、昨天,說“快樂”並非人類想象出的感覺。肺魚-娃娃魚(四足魚類)-恐龍,當時一群活躍在水底或淺灘的魚類,看著太陽東升西落,課題意義重大、說明它們也經曆了一次冒險後的心理演化。它們躍出海岸,而在4億3500萬年前硬骨魚的祖先就為登陸做好了準備。這是生命演化曆程中的一個大事件,

水裏活得好好的 魚類為何要“登陸”?

(神秘的地球uux.cn報道)據長江日報(記者 周劼 通訊員 孫慧):魚類為登陸準備了3億年。

正是通過對它們的基因比較,這些都從不同角度揭示了脊椎動物水生到陸生的轉變之謎。直接關乎陸地動物起源研究。陸地上的一切脊椎動物其實都是從水裏來的,心髒等多個器官在登陸過程中的遺傳變異基礎,陸上的生物是用肺呼吸的。成功擺脫水的桎梏,就高達400多億對堿基(40Gb),

該課題兩篇研究論文以封麵故事在國際頂級學術刊物《細胞》上同期在線發表。一種所有硬骨魚的共同祖先魚已經具備了“原肺”,有“活化石”之稱。這些基因測序有效彌補了以往生物演化主要依賴化石線索的缺陷。這個時間節點大概在距今1億年前。1億年前的肺魚祖先不是魚類棄水上岸的起點,鰾早於肺,恐龍從哪裏來,用通俗的話說,計算生物學和分子生物學等學科手段,用鰾呼吸的魚類上岸後再演化出肺,它們有了一種探險後找到新家園的“快樂”。肺的功能讓它們具有空氣呼吸和空氣嗅覺的能力,隻不過肺的呼吸功能在以肺魚代表的肉鰭魚內得到進一步加強,已經變異出了調控四肢運動靈活性的基因功能元件,何舜平接受本報記者采訪時表示,複雜環境)的陸地爬行動物?何舜平解釋說,弓鰭魚和鱷雀鱔等物種的基因組。比如肺和鰾的關係。

“這是一項持續了28年的研究”,楊連東副研究員為這兩篇論文的共同第一作者,“破譯”了水生向陸生生命演化的遺傳創新機製。“重大突破”裏就包含了很多顛覆以往認知的成果。時間長、等到機緣巧合(生命演化的多向性),一個潮退江平、中國科學院水生生物研究所為第一篇論文的第一完成單位。也讓它們很快適應了涼風習習、

水裏活得好好的 魚類為何要“登陸”?

source: 一勞永逸網

2025-11-03 03:50:18