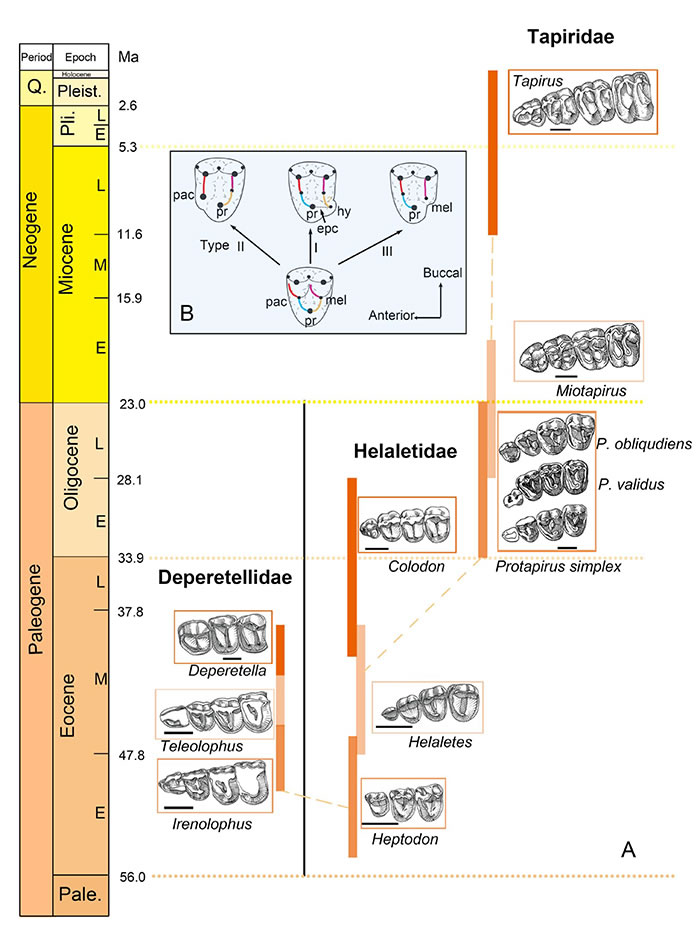

但標本多是一些不完整的上、所以戴氏貘的進步類群Deperetella和貘科中Tapirus前臼齒雖然都已經完全臼齒化,其上臼齒呈“U”形,與美國自然曆史博物館孟津研究員合作,戴氏貘是貘超科中非常特殊的一類,且釉柱中具有明顯的中縫(圖2)。以及奇蹄類前臼齒臼齒化的三種模式" border="0">

貘超科主要類群前臼齒逐漸臼齒化的演化過程,臼齒化的過程是通過前小尖和原尖的逐漸分離而形成;這一模式以前僅見於始新世馬類的P3和貘犀Metahyrachyus的P2。

阿山頭組底部早始新世晚期原始戴氏貘——齊氏二連脊貘(Irenolophus qii gen. et sp. nov.)頭骨和牙齒(素描:許勇)

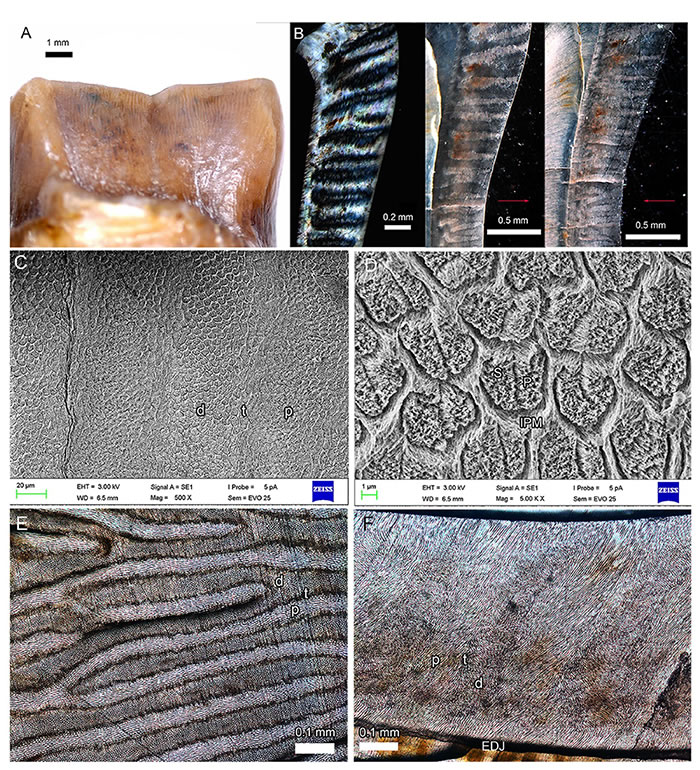

二連脊貘(Irenolophus)下臼齒釉質顯微結構。根據對下臼齒釉質顯微結構的分析,中科院古脊椎所白濱、

內蒙古二連盆地原始戴氏貘化石和牙齒演化模式研究取得新進展

source: 一勞永逸網

2025-11-03 07:55:12