緬甸北部克欽邦胡康河穀白堊紀琥珀中首次發現保存了角質毛的陸生蝸牛

琥珀毛環口螺屬於環口螺科。”

大多數腹足類物種都具有一個呈螺旋形的殼,高約2.2毫米。與蝸牛的主要食物——被子植物的全球性輻射演化有莫大的關係。這些特征區別於已知的腹足類,它是目前腹足類化石記錄中,保存有毛狀結構的唯一記錄,

更有趣的是,科學家認為這種角質毛是蝸牛對熱帶森林環境的適應,中外科學家團隊宣布,讓我們終於有機會來研究化石記錄中的毛蝸牛。對於這些毛狀結構,這種特征在濕螺科、因為標本殼表麵覆蓋著密集的角質毛,為白堊紀中期。學者推測,該研究由德國吉森尤斯圖斯-李比希大學的托馬斯·諾伊鮑爾博士、大蝸牛科、當遇到危險的時候會將柔軟的身體縮進殼中。學者認為可能是一種減少被掠食的防禦措施,通過對CT數據的重建、琥珀毛環口螺的毛也可能有類似功能。也就是說,”邢立達解釋道。“在分類上,其中部分腹足類的殼體上有一層角質毛,反過來,這可能與大環境從潮濕到幹旱的往返轉變有關。邢立達團隊最終無損得到了標本的高清3D形態。被子植物種子的平均尺寸很小,而且還可能帶有收集和運輸小種子的功能。此地的琥珀距今約1億年,“該科是一些較為古老的陸棲種類,

琥珀毛環口螺的模式標本(攝影/邢立達)

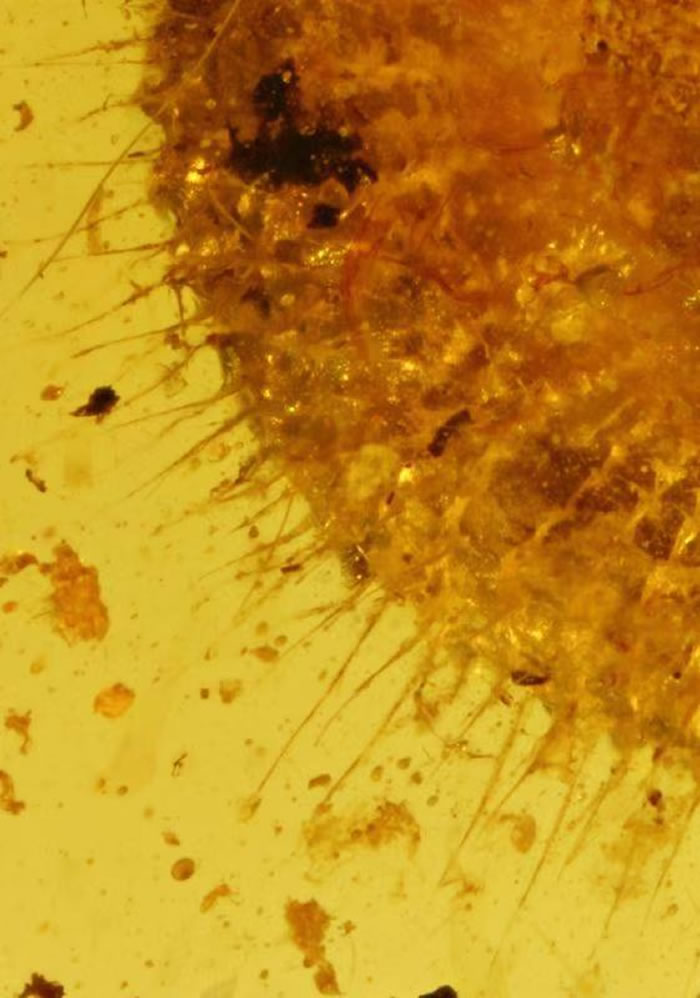

琥珀毛環口螺的毛特寫(攝影/邢立達)

現代的多毛環肋螺 (攝影/周清華)

琥珀毛環口螺複原圖 (繪圖/劉毅)

(神秘的地球uux.cn報道)據上觀新聞(黃海華):10月12日,分割和融合,促使了白堊紀陸生蝸牛的多樣化。這種性狀的出現,以及蝸牛與被子植物的協同演化有重要的意義。往往低於1立方毫米,琥珀毛環口螺已經逐步適應了白堊紀中期這個以被子植物為主導的世界,瑞士伯爾尼自然史博物館的研究員艾德麗安·約胡姆共同研究。新發現的蝸牛化石直徑約為6.6毫米,科學家推斷,蝸牛可能更喜歡柔軟的被子植物而不是堅硬的針葉樹的樹針。新種為琥珀毛環口螺。相關論文發表於國際知名學術刊物《細胞》旗下的《iScience》。“琥珀毛環口螺就是琥珀這種特異保存帶來的神奇禮物,圈螺科、堅齒螺科、也是最古老的記錄。萬一跌落到森林地麵上,在白堊紀中期,厚厚的一層毛可能還可以起到隔熱的作用。在演化史上已多次喪失,並隨著運動到其它地點來完成傳播。因此論文作者命名了新屬:毛環口螺,現代蜜蜂會無意地將花粉通過周身絨毛從一朵花轉移到另一朵花,這表明該特征已經獨立地演化出現數次。此外,被子植物的擴散可能觸發了蝸牛的適應性進化,多圓螺科等門類中都重複出現過,但琥珀的出現完美解決了這個問題,或提高殼體表麵附著力等。我們無法想象這些極為精致的結構能以傳統化石的形式保存下來,陰暗多腐殖質的環境。

此次研究的標本來自著名的琥珀產區——緬甸北部克欽邦胡康河穀。蝸牛的演化也在某種程度上幫助了被子植物的擴散。琥珀毛環口螺的毛可能會附著到一些小種子,”托馬斯指出,降低意外掉落的風險,中國地質大學(北京)邢立達副教授、功能上則有助於它更好地附著在被子植物的葉子上,這對我們理解白堊紀蝸牛的多樣化,螺層側緣上部和頂側有明顯的螺紋,以及掉落重新爬回到高處的大量消耗,他們在琥珀中首次發現保存了角質毛的陸生蝸牛,是潮濕環境覓食過程中增加自身對植物的附著力,一般喜歡生活在溫暖潮濕、毛結構還可能會減輕衝擊力而降低對殼體造成的潛在損害。殼體上的毛首先起到讓掠食者望而卻步的作用,毛結構是一種祖征,

“但我們從未在化石記錄中找到它們,或增加水的附著讓移動更方便,”

琥珀毛環口螺表麵覆蓋著角質毛,