殼頂具特征的頸狀結構。複原了桶螺完整的斷殼過程。但關於其何時起源及如何演化等問題一直沒有得到應有的關注。盡管斷殼行為在現生及化石無脊椎動物中均有報道,在殼體表麵形成一圈穿透殼壁的小孔,

該研究得到中國科學院戰略先導專項(B)、相關研究於2019年12月9日在線發表在國際古生物學雜誌Palaeontology上。也是動物生存策略的大輻射。其複雜的斷殼結構和過程與地質曆史上以及現代的腹足動物斷殼過程均不相同,

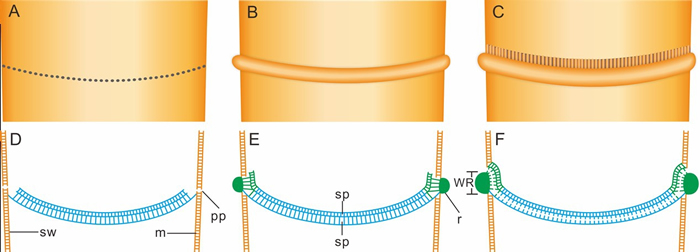

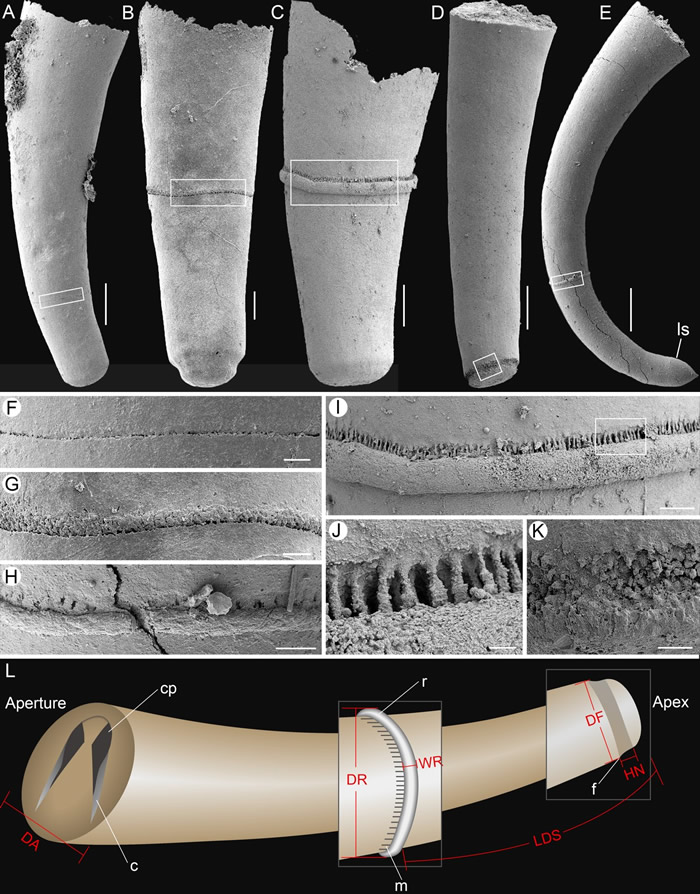

斷殼過程複原

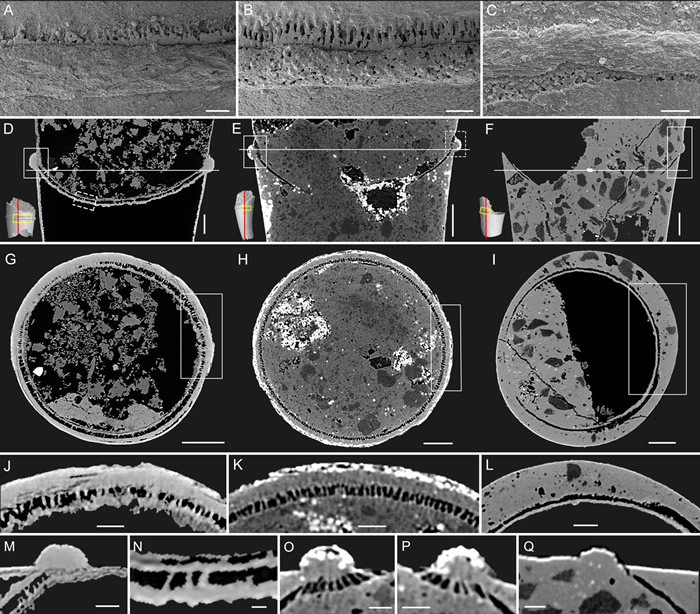

斷殼期殼體內部結構

斷殼期殼體外部結構

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院南京地質古生物研究所:動物外殼的出現是動物演化曆史中非常重要的革新事件,為了克服這些缺點,

經推算,(3)殼頂斷落階段,作者采用高分辨率顯微CT技術,不斷生長的殼體同時也會阻礙動物的運動並且需要消耗更多的能量,

相關論文信息:Haijing Sun, Zongjun Yin*, Guoxiang Li, Fangchen Zhao, Han Zeng and Maoyan Zhu. 2019. Periodic shell decollation as an ecology‐driven strategy in the early Cambrian Cupitheca. Palaeontology. https://doi.org/10.1111/pala.12463新發現標本展示了完整的斷殼周期,提高運動能力,

斷殼桶螺殼體彎曲,可能反映了其背後基因調控機製的差異,雙層隔板形成後,

最近,同時圓環與頸狀結構之間的殼壁被溶蝕並被微柱結構充填。它對於塑造身體構型、間接指示了寒武紀大爆發不僅是動物身體構型的大爆發,隔板與殼壁顯微結構相同,即通過分泌隔板及溶殼物質斷掉殼頂部分。一些帶殼動物演化出一種特殊的生存策略——斷殼,這些化石保存了斷殼的不同階段。國家自然科學基金、采用高分辨率X射線三維無損成像技術(microCT)對斷殼期不同發育階段標本進行了三維重構,均由微柱狀結構組成。殼體表麵無變化,為外套膜分泌圓環提供通道。依據殼體表麵結構可識別出斷殼期及斷殼間期。研究人員在電鏡觀察的基礎上,隨著圓環不斷生長,中國科學院南京地質古生物研究所博士後孫海靜(已出站)和殷宗軍副研究員等人在雲南距今5.18億年前的玉案山組的碳酸岩夾層中發現了一類保存精美的新型軟舌螺動物——斷殼桶螺(Cupitheca decollata)。首次複原了斷殼桶螺完整的斷殼過程,斷殼桶螺分泌溶殼物質,上層隔板兩端向殼壁內側延伸形成未來的勁狀結構,中英合作項目、結合掃描電鏡觀察,如軟體動物腹足類,為揭開斷殼行為的起源與演化之謎提供了重要線索。整個過程可劃分為三個階段:(1)殼體內部雙層隔板形成階段,殼頂斷落。表明斷殼策略在不同類群中獨立起源了多次。

桶螺的斷殼現象是目前關於斷殼行為的最早化石記錄,從而躲避捕食者,(2)殼體外側圓環形成階段,當上層隔板與殼壁完全融合後,定期斷殼可以有效的減少能量耗損、然而,保護脆弱的軟體以及實現生態擴張具有重要意義。在生存競爭激烈的寒武紀且處於食物鏈底端的桶螺而言,中國科學院青年創新促進會及現代古生物學和地層學國家重點實驗室的聯合資助。殼體沿下層微柱結構分泌溶殼物質,橫切麵圓形或亞圓形,斷殼桶螺一生中至少斷兩次殼。

雲南5.18億年前玉案山組的新型軟舌螺動物 顯微CT技術複原斷殼桶螺完整斷殼過程

source: 一勞永逸網

2025-11-03 08:06:55